Номер 78, страница 42 - гдз по русскому языку 9 класс учебник Бархударов, Крючков

Авторы: Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л. А., Николина Н. А., Мишина К. И., Текучева И. В., Курцева З. И., Комиссарова Л. Ю.

Тип: Учебник

Издательство: Просвещение

Год издания: 2023 - 2026

Цвет обложки: салатовый, зелёный

ISBN: 978-5-09-112113-1

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 9 классе

Синтаксис и пунктуация. Параграф 9. Конспект - номер 78, страница 42.

№78 (с. 42)

Не совпадает задание?

Переключите год издания, чтобы увидеть правильные решения.

Условие 2019-2022. №78 (с. 42)

скриншот условия

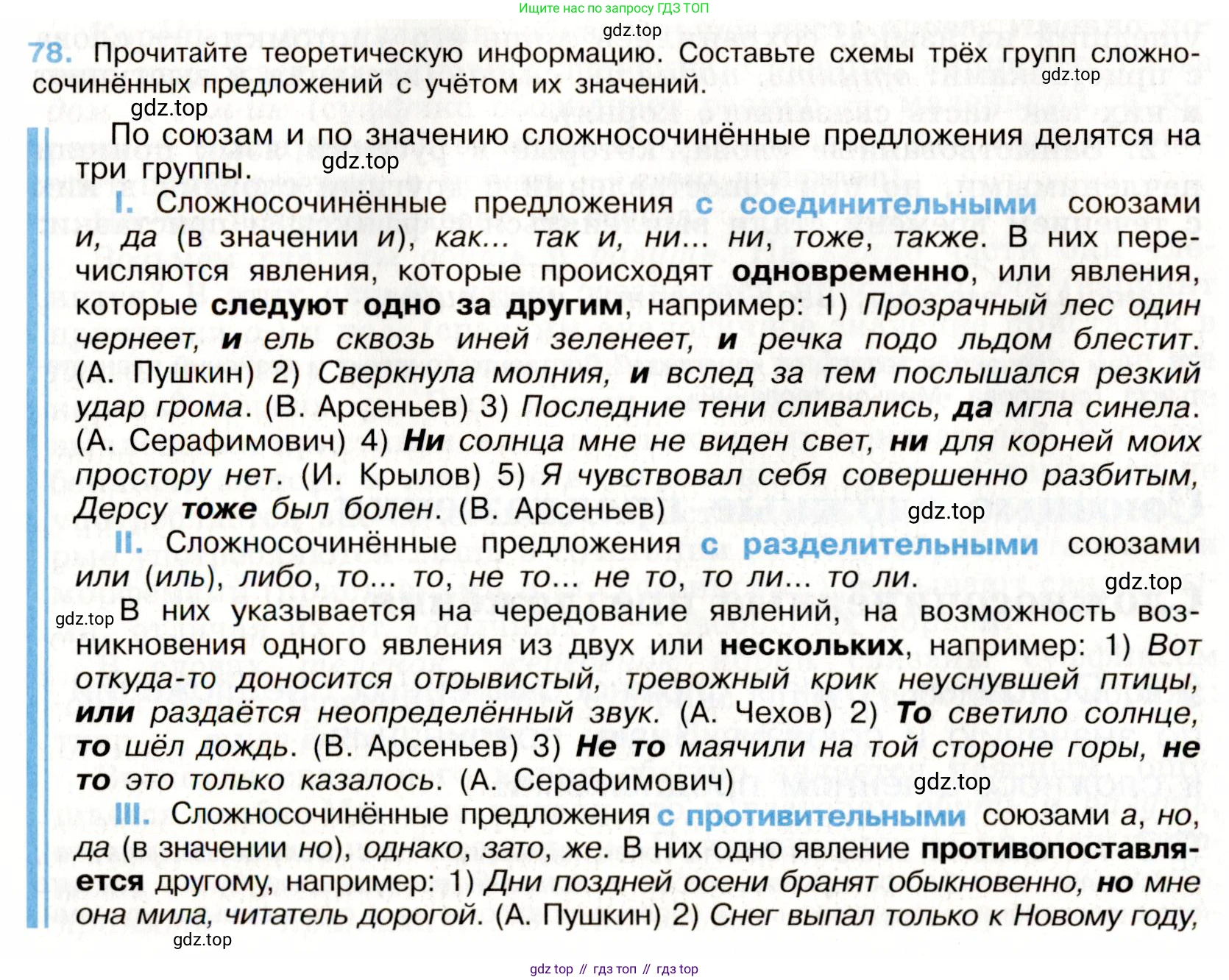

78. Прочитайте теоретическую информацию. Составьте схемы трёх групп сложносочинённых предложений с учётом их значений.

По союзам и по значению сложносочинённые предложения делятся на три группы.

I. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами и, да (в значении и), как... так и, ни... ни, тоже, также. В них перечисляются явления, которые происходят одновременно, или явления, которые следуют одно за другим, например: 1) Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. (А. Пушкин) 2) Сверкнула молния, и вслед за тем послышался резкий удар грома. (В. Арсеньев) 3) Последние тени сливались, да мгла синела. (А. Серафимович) 4) Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет. (И. Крылов) 5) Я чувствовал себя совершенно разбитым, Дерсу тоже был болен. (В. Арсеньев)

II. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами или (иль), либо, то... то, не то... не то, ли... то ли.

В них указывается на чередование явлений, на возможность возникновения одного явления из двух или нескольких, например: 1) Вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы, или раздаётся неопределённый звук. (А. Чехов) 2) То светило солнце, то шёл дождь. (В. Арсеньев) 3) Не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось. (А. Серафимович)

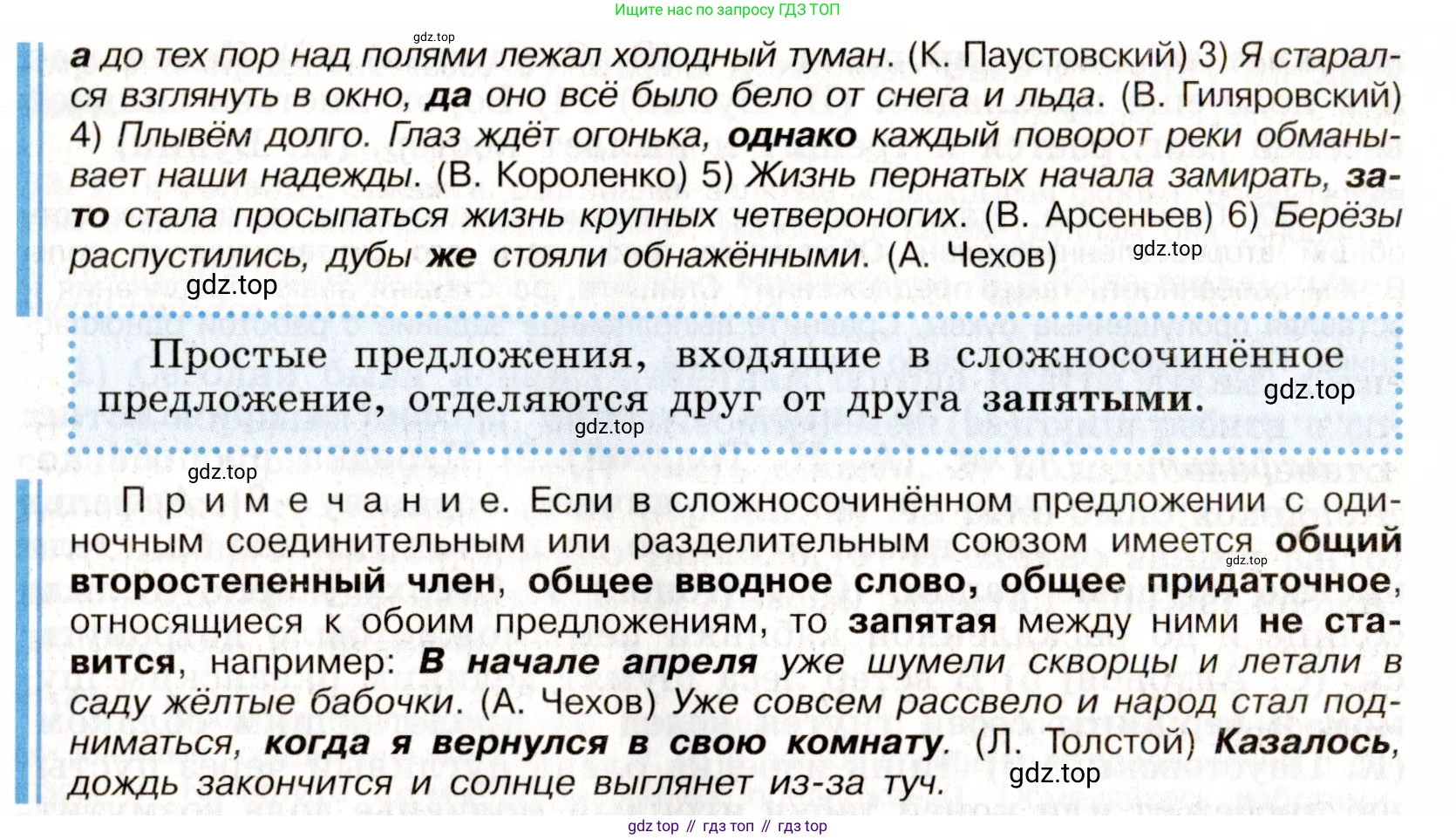

III. Сложносочинённые предложения с противительными союзами а, но, да (в значении но), однако, зато, же. В них одно явление противопоставляется другому, например: 1) Дни поздней осени бранят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой. (А. Пушкин) 2) Снег выпал только к Новому году, а до тех пор над полями лежал холодный туман. (К. Паустовский) 3) Я старался взглянуть в окно, да оно всё было бело от снега и льда. (В. Гиляровский) 4) Плывём долго. Глаз ждёт огонька, однако каждый поворот реки обманывает наши надежды. (В. Короленко) 5) Жизнь пернатых начала замирать, зато стала просыпаться жизнь крупных четвероногих. (В. Арсеньев) 6) Берёзы распустились, дубы же стояли обнажёнными. (В. Чехов)

Простые предложения, входящие в сложносочинённое предложение, отделяются друг от друга запятыми.

П р и м е ч а н и е. Если в сложносочинённом предложении с одиночным соединительным или разделительным союзом имеется общий второстепенный член, общее вводное слово, общее придаточное, относящиеся к обоим предложениям, то запятая между ними не ставится, например: В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду жёлтые бабочки. (А. Чехов) Уже совсем рассвело и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату. (Л. Толстой) Казалось, дождь закончится и солнце выглянет из-за туч.

Решение 2019-2022. №78 (с. 42)

Условие 2023. №78 (с. 42)

скриншот условия

78. Прочитайте текст. Составьте его план. Выпишите ключевые слова текста, а затем законспектируйте его. В конспект можно включить схемы. Подготовьте устное высказывание на тему «Всегда ли корни бывают свободными?». Продумайте вступление и заключительную часть вашего сообщения.

Связанные корни

Корень — это главная, обязательная часть слова. Именно корень выражает его основное значение. Сравним, например, слова дом и дом-ик (суффикс обозначает размер — маленький, а корень — сам предмет), бежать и при-бежать (приставка обозначает приближение, а корень — само действие).

Но так в языке бывает не всегда.

Возьмём глаголы обуть и разуть. На какие части они членятся? В этих словах чётко осознаются приставки об- (вариант приставки о-) и раз- (сравним аналогичное значение приставок в глаголах одеть и раздеть), показатель инфинитива -ть. Где же корень? Корень -у-. Этот корень выделяется как остаток после вычленения приставки и иных глагольных показателей. Его особенность состоит в том, что в современном русском языке он не употребляется вне сочетания с приставками. Такие корни, которые употребляются лишь в сочетании со словообразовательными морфемами (приставками или суффиксами), называют связанными, отличая их от «обычных» — свободных корней.

В словах телёнок, жеребёнок корни связаны суффиксом -онок/-ёнок (сравним этот суффикс при свободных корнях: тигр — тигр-ёнок, волк — волч-онок).

Значение связанного корня обычно является неясным, ощущается слабо. Мы уже видели это в глаголах обуть и разуть, имеющих связанный корень -у-. Приведём другие примеры: от-нять — отнимать, под-нять — поднимать, с-нять — снимать, при-нять — принимать. В этих словах значение приставок осознаётся чётко, а значение связанного корня (-ня- в глаголах совершенного вида, -ним- в глаголах несовершенного вида) едва улавливается. Что означает этот корень? Какое-то действие, но какое — неясно.

Выделение связанных корней допустимо лишь в тех случаях, когда другие части слова являются морфемами, активно употребляющимися в языке и имеющими в составе слова определённое значение:

во-нз-и-ть, про-нз-и-ть (ср.: во-ткнуть, про-ткнуть),

до-бав-и-ть, от-бав-и-ть (ср.: до-лить, от-лить).

С точки зрения происхождения в русском языке выделяются две группы слов со связанными корнями:

1. Исконно русские слова, корень которых в прошлом был свободным. Так, в древнерусском языке был глагол «яти» (брать), ушедший из языка; сохранились лишь его «потомки» — слова с приставками: отнять, поднять, снять (вставная н выступает в них как часть связанного корня).

2. Заимствованные слова, которые в русский язык пришли нечленимыми, но при сопоставлении с другими словами в них с течением времени стали вычленяться суффиксы и приставки:

эго-изм, изол-ирова-ть.

Решение 2023. №78 (с. 42)

Решение 2 2024. №78 (с. 42)

План текста

I. Корень как главная, обязательная часть слова.

II. Связанные корни и их особенности.

1. Определение связанного корня: корень, который не употребляется самостоятельно (без приставок или суффиксов).

2. Признаки связанных корней:

а) неясное или ослабленное лексическое значение;

б) выделение по остаточному принципу после определения других морфем.

III. Происхождение слов со связанными корнями.

1. Исконно русские слова, свободный корень которых со временем устарел.

2. Заимствованные слова, которые изначально были нечленимыми, но со временем в них стали выделяться морфемы по аналогии с другими словами в русском языке.

Ключевые слова и конспект текста

Ключевые слова: корень, связанный корень, свободный корень, морфема, приставка, суффикс, значение корня, происхождение слов, исконно русские слова, заимствованные слова.

Конспект:

Корень — это главная морфема, выражающая основное значение слова. Большинство корней в русском языке являются свободными, то есть могут употребляться самостоятельно, без словообразовательных морфем (например, корень -дом- в слове дом).

Однако существуют и связанные корни, которые не могут употребляться в речи без приставок или суффиксов. Примером может служить корень -у- в глаголах обуть и разуть. Он выделяется как остаток после вычленения хорошо знакомых приставок об-/раз- и инфинитивного окончания -ть. Лексическое значение таких корней часто бывает ослабленным или неясным, как у корня -ня- / -ним- в словах отнять — отнимать, который обозначает лишь какое-то абстрактное действие.

Слова со связанными корнями появились в русском языке двумя основными путями. Во-первых, это исконно русские слова, корень которых в прошлом был свободным, но со временем вышел из самостоятельного употребления. Так, глагол яти («брать») в древнерусском языке был самостоятельным, а в современном языке сохранились лишь его «потомки» с приставками: снять, поднять, отнять. Во-вторых, это заимствованные слова, которые пришли в русский язык как нечленимые единицы, но по аналогии с другими словами в них со временем стали выделяться приставки и суффиксы (например, эго-изм, изол-ирова-ть).

Устное высказывание на тему «Всегда ли корни бывают свободными?»

(Вступление)

Здравствуйте! Все мы со школы знаем, что корень — это главная часть слова, в которой заключено его основное лексическое значение. Мы привыкли думать, что корень — это ядро, которое может существовать и само по себе, как, например, слово «лес» или «дом». Но всегда ли это так? Всегда ли корень может быть свободным и самостоятельным? Сегодня я предлагаю разобраться в этом вопросе.

(Основная часть)

Ответ на этот вопрос — нет, не всегда. Наряду со свободными корнями, которые составляют большинство, в русском языке существует и другая группа, известная как «связанные корни». Связанный корень — это такой корень, который в современном языке не может употребляться самостоятельно, а только в сочетании с приставками или суффиксами.

Давайте рассмотрим примеры. Возьмем глаголы «обуть» и «разуть». Мы легко узнаем в них приставки об- и раз-, а также окончание инфинитива -ть. Что же остается в центре? Остается корень -у-. Вы когда-нибудь встречали этот корень в виде отдельного слова? Конечно, нет. Он «живет» только в окружении других морфем. Другой яркий пример — слова «снять», «принять», «обнять». В них выделяется корень -ня- (или -ним- в несовершенном виде: снимать, принимать). Его значение очень абстрактно — какое-то действие, связанное с взятием, перемещением, и оно уточняется только благодаря приставкам.

Почему же так произошло? Есть две основные причины. Первая — исторические изменения в языке. Некоторые корни раньше были свободными, но со временем слова, которые они образовывали, устарели и вышли из употребления. Так, корень -ня- происходит от древнерусского глагола «яти», что означало «брать». Сам глагол исчез, а его корень остался жить в словах с приставками. Вторая причина — заимствования. Когда в русский язык приходят иностранные слова, например «изолировать», мы, по аналогии с нашими словами (активировать, мотивировать), начинаем выделять в нем знакомый суффикс -ирова-, и то, что остается, — изол- — становится корнем, который, однако, не существует в языке сам по себе.

(Заключение)

Таким образом, мир корней в русском языке гораздо сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Не все корни свободны. Существование связанных корней показывает, что язык — это живая, постоянно развивающаяся система. Он не только создает новые слова, но и переосмысляет старые, сохраняя их части в новом качестве. Поэтому, анализируя состав слова, важно помнить, что не у каждого корня есть его свободно живущий «родственник».

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 9 класс, для упражнения номер 78 расположенного на странице 42 к учебнику 2023 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №78 (с. 42), авторов: Бархударов (Степан Григорьевич), Крючков (Сергей Ефимович), Максимов (Леонард Юрьевич), Чешко (Лев Антонович), Николина (Наталия Анатольевна), Мишина (Клара Ивановна), Текучева (Ирина Викторовна), Курцева (Зоя Ивановна), Комиссарова (Людмила Юрьевна), учебного пособия издательства Просвещение.