Номер 588, страница 71, часть 2 - гдз по русскому языку 6 класс учебник Разумовская, Львова

Авторы: Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В., Соловейчик М. С., Сергеева Н. Н., Тронина Т. С.

Тип: Учебник

Издательство: Просвещение, Дрофа

Год издания: 2023 - 2025

Часть: 2

Цвет обложки: белый, оранжевый с буквами

ISBN: 978-5-09-107484-0

Популярные ГДЗ в 6 классе

Часть 2. Глагол. Параграф 60. Словообразование глаголов - номер 588, страница 71.

№588 (с. 71)

Условие 2023. №588 (с. 71)

скриншот условия

588 УЧИМСЯ СОБИРАТЬ И СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Используя материалы § 27, 30 и 60, расскажите об основных способах словообразования в русском языке. Докажите, что при морфемном анализе нужно учитывать лексическое значение слова и последовательность его образования.

Решение 2 (2023). №588 (с. 71)

Решение 3 (2023). №588 (с. 71)

Решение 4 (2023). №588 (с. 71)

Решение 5 (2023). №588 (с. 71)

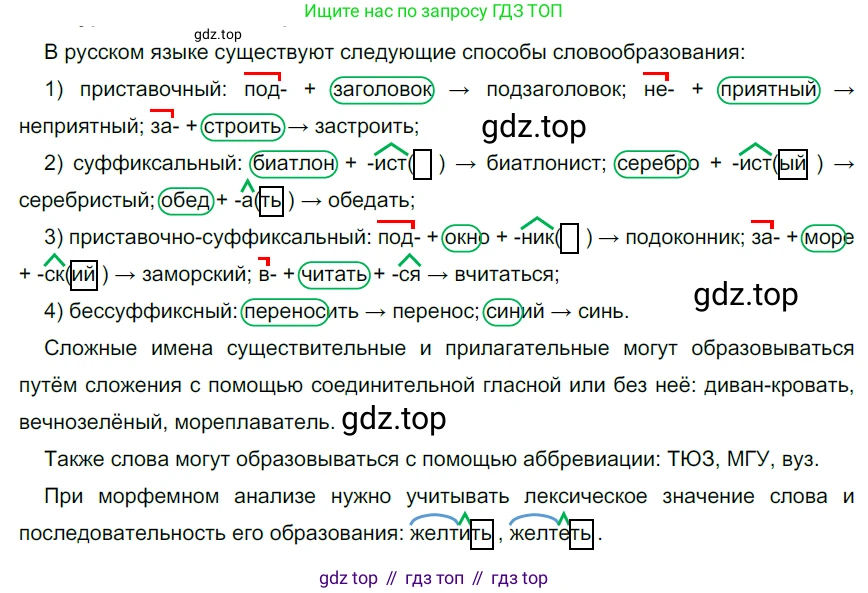

Основные способы словообразования в русском языке

В русском языке новые слова образуются в основном морфологическими и неморфологическими способами. К морфологическим относятся способы, связанные с присоединением или изменением морфем.

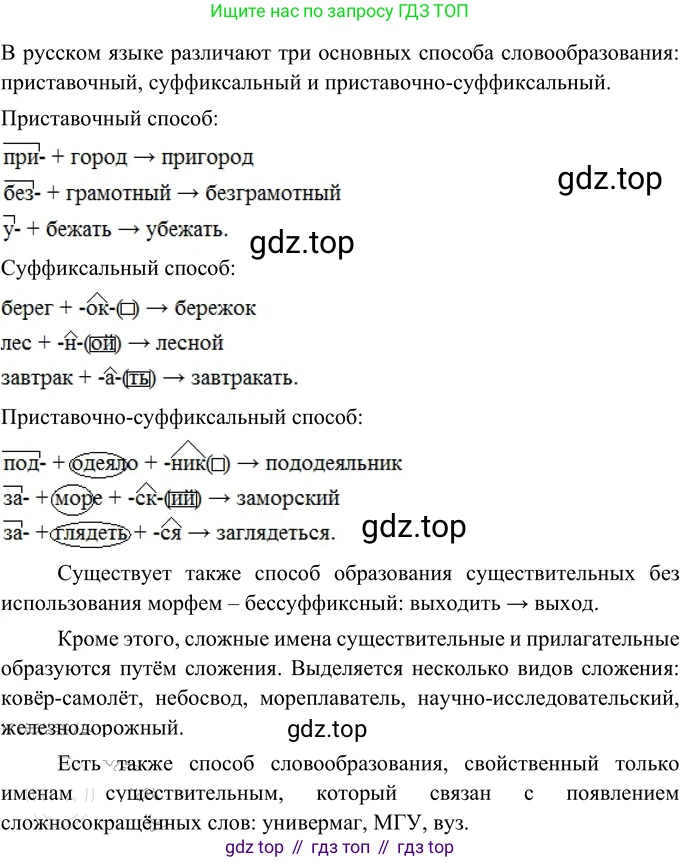

1. Приставочный (префиксальный) способ. Новое слово образуется путём присоединения приставки к исходному слову. Часть речи при этом, как правило, не меняется. Примеры: читать → прочитать, город → пригород, весёлый → развесёлый.

2. Суффиксальный способ. Новое слово образуется путём присоединения суффикса к основе исходного слова. Этот способ часто приводит к изменению части речи. Примеры: лес → лесной, учить → учитель, смелый → смелость.

3. Приставочно-суффиксальный способ. Новое слово образуется одновременным присоединением приставки и суффикса к производящей основе. Примеры: окно → подоконник, земля → приземлить.

4. Бессуффиксный способ. Новое слово, обычно имя существительное, образуется от основы глагола или прилагательного путём отбрасывания суффикса и окончания. Примеры: выходить → выход, синий → синь.

5. Сложение. Это способ образования сложных слов.

- Сложение основ с помощью соединительных гласных -о- или -е-. Примеры: пар, возить → паровоз; земля, трястись → землетрясение.

- Сложение целых слов. Примеры: диван, кровать → диван-кровать.

- Сложение основ с одновременным присоединением суффикса. Примеры: сено, косить → сенокосилка.

- Аббревиация (сложносокращённые слова). Создание слов путём сокращения исходных слов или словосочетаний. Примеры: Московский государственный университет → МГУ (буквенная); специальный корреспондент → спецкор (слоговая).

6. Переход одной части речи в другую (конверсия). Слово переходит из одной части речи в другую, не меняя своей формы. Примеры: столовая (прил.) ложка → зайти в столовую (сущ.); мороженое (прич.) мясо → купить мороженое (сущ.).

Необходимость учёта лексического значения и последовательности образования при морфемном анализе

При морфемном анализе, то есть разборе слова по составу, механического выделения частей слова недостаточно. Необходимо обязательно учитывать лексическое значение слова и понимать, как оно было образовано. Это можно доказать на следующих примерах.

1. Учёт лексического значения.

В русском языке существуют омонимичные морфемы — корни, приставки, суффиксы, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют разное значение. Без понимания лексического значения всего слова невозможно правильно определить значение и, следовательно, саму морфему.

Пример с корнем: рассмотрим слова «водитель» и «водичка». В обоих словах можно выделить часть -вод-. Однако в слове «водитель» (тот, кто водит машину) корень -вод- связан со значением «вести, управлять» (от глагола водить). А в слове «водичка» корень -вод- имеет значение «жидкость, H₂O» (от слова вода). Это два разных корня. Если не учитывать лексическое значение, можно ошибочно посчитать их одним и тем же корнем.

Пример с приставкой: в словах «прибежать» (приблизиться) и «приоткрыть» (неполное действие) приставка «при-» имеет разные значения, которые определяются общим смыслом слова.

2. Учёт последовательности образования.

Словообразование — это последовательный процесс. Каждая новая морфема присоединяется к уже существующей основе (производящей основе). Чтобы правильно выделить все морфемы, нужно восстановить словообразовательную цепочку, то есть последовательность, в которой слово было создано. Нарушение этой последовательности ведёт к неверному анализу.

Пример: разберём слово «учительница». Неправильно было бы выделить корень -уч- и сразу присоединить к нему все остальные части. Правильный анализ требует восстановления цепочки:

1. Исходное слово — глагол «учить» (корень -уч-).

2. От основы учи- с помощью суффикса -тель- образуется существительное «учитель» (тот, кто учит).

3. От слова «учитель» с помощью суффикса -ниц- образуется слово «учительница» (женщина-учитель).

Словообразовательная цепочка выглядит так: учить → учитель → учительница. Только понимая эту последовательность, мы можем правильно выделить все морфемы: корень -уч-, суффикс -и-, суффикс -тель-, суффикс -ниц- и окончание -а. Попытка выделить, например, суффикс -тельниц- была бы ошибкой, так как он не существует как единое целое, а представляет собой два последовательно добавленных суффикса.

Таким образом, лексическое значение и последовательность словообразования являются ключевыми факторами для точного и осмысленного морфемного анализа слова.

Условие (2022). №588 (с. 71)

скриншот условия

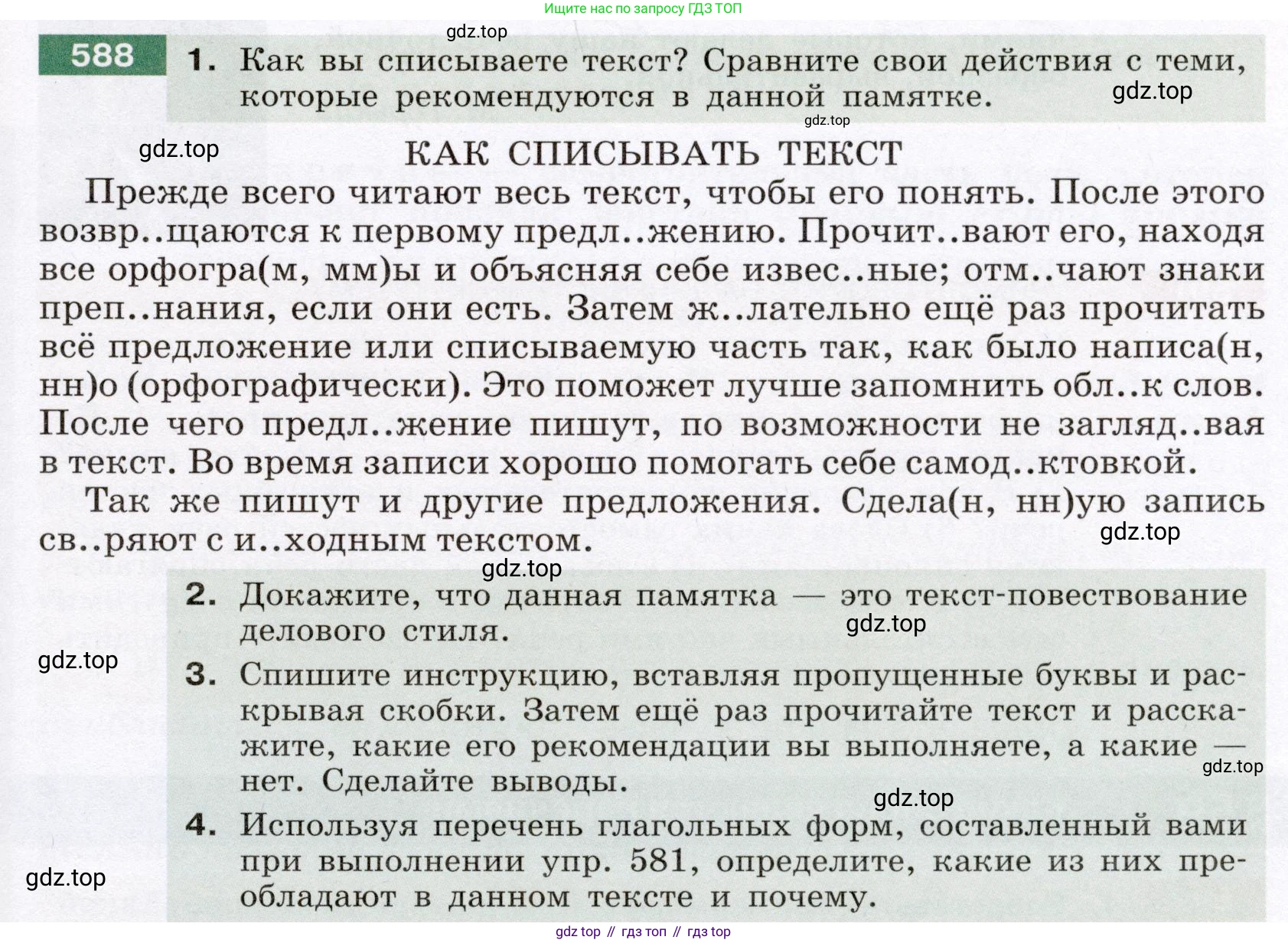

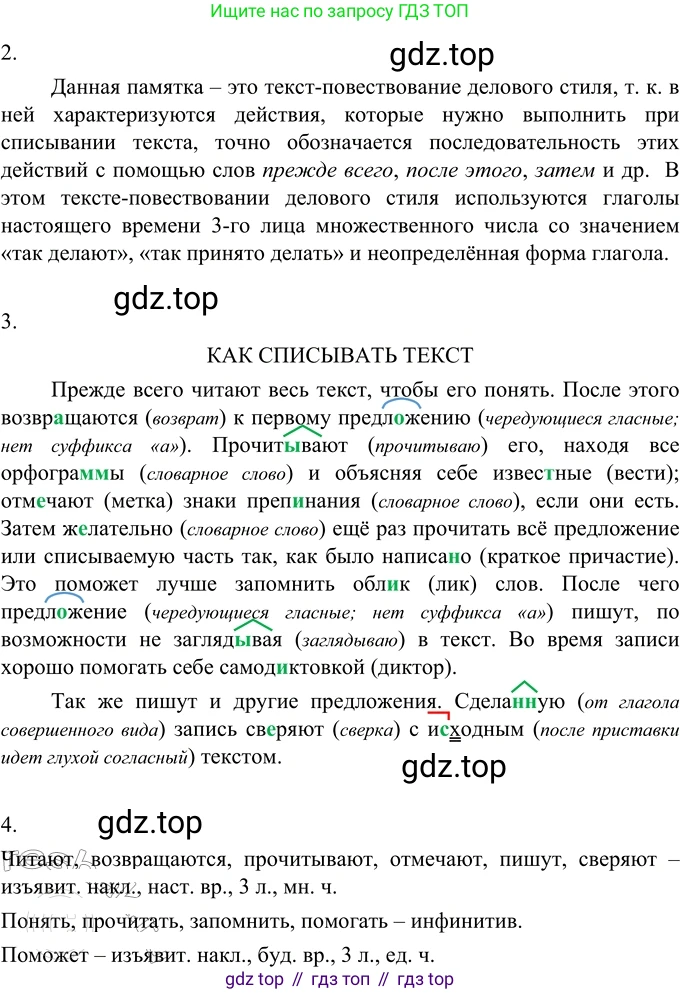

588 1. Как вы списываете текст? Сравните свои действия с теми, которые рекомендуются в данной памятке.

КАК СПИСЫВАТЬ ТЕКСТ

Прежде всего читают весь текст, чтобы его понять. После этого возвр..щаются к первому предл..жению. Прочит..вают его, находя все орфогра(м, мм)ы и объясняя себе извес..ные; отм..чают знаки преп..нания, если они есть. Затем ж..лательно ещё раз прочитать всё предложение или списываемую часть так, как было написа(н, нн)о (орфографически). Это поможет лучше запомнить обл..к слов. После чего предл..жение пишут, по возможности не загляд..вая в текст. Во время записи хорошо помогать себе самод..ктовкой.

Так же пишут и другие предложения. Сдела(н, нн)ую запись св..ряют с и..ходным текстом.

2. Докажите, что данная памятка — это текст-повествование делового стиля.

3. Спишите инструкцию, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Затем ещё раз прочитайте текст и расскажите, какие его рекомендации вы выполняете, а какие — нет. Сделайте выводы.

4. Используя перечень глагольных форм, составленный вами при выполнении упр. 581, определите, какие из них преобладают в данном тексте и почему.

Решение 1 (2022). №588 (с. 71)

Решение 2 (2022). №588 (с. 71)

Решение 3 (2022). №588 (с. 71)

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 6 класс, для упражнения номер 588 расположенного на странице 71 для 2-й части к учебнику 2023 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №588 (с. 71), авторов: Разумовская (Маргарита Михайловна), Львова (Светлана Ивановна), Капинос (Валентина Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), Соловейчик (Марина Сергеевна), Сергеева (Наталья Николаевна), Тронина (Татьяна Сергеевна), 2-й части ФГОС (новый, красный) учебного пособия издательства Просвещение, Дрофа.