Номер 4, страница 352 - гдз по физике 11 класс учебник Мякишев, Буховцев

Авторы: Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М.

Тип: Учебник

Серия: классический курс

Издательство: Просвещение

Год издания: 2019 - 2026

Уровень обучения: базовый и углублённый

Цвет обложки: синий

ISBN: 978-5-09-087659-9

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 11 классе

Глава 12. Физика атомного ядра. Параграф 94. Биологическое действие радиоактивных излучений. Повторите материал главы 12 по следующему плану - номер 4, страница 352.

№4 (с. 352)

Условие. №4 (с. 352)

скриншот условия

4. Опишите основные опыты, подтверждающие справедливость законов.

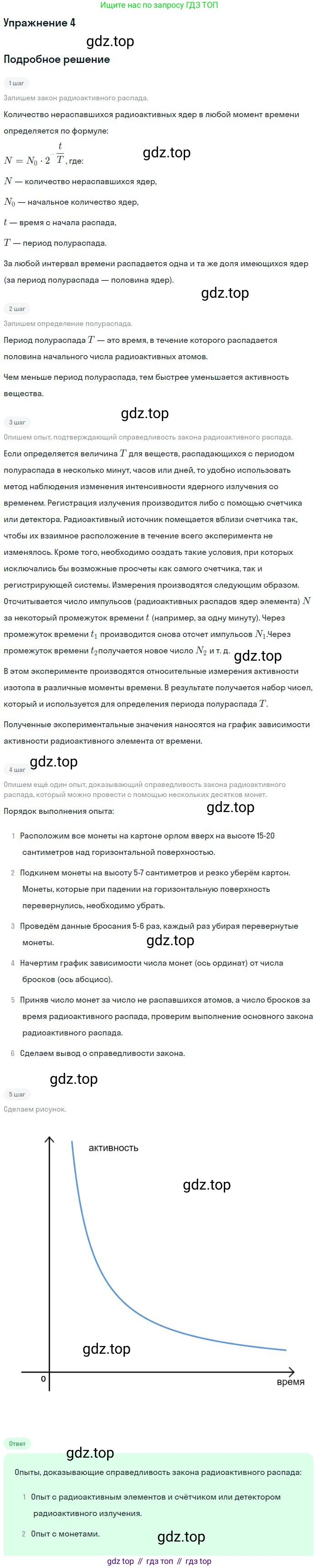

Решение. №4 (с. 352)

Решение 2. №4 (с. 352)

Справедливость физических законов подтверждается многочисленными экспериментами. Ниже описаны некоторые ключевые опыты, демонстрирующие фундаментальные законы физики.

Законы Ньютона

1. Первый закон Ньютона (закон инерции). Этот закон гласит, что тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если на него не действуют другие тела или действие других тел скомпенсировано.

Опыт: Классической демонстрацией является опыт со стаканом, картонкой и монетой. На стакан кладут картонку, а на нее монету. Если резким щелчком выбить картонку, монета не полетит вместе с ней, а упадет в стакан. Это происходит потому, что из-за инертности монета стремится сохранить свое состояние покоя. Сила трения между картонкой и монетой действует очень короткое время и не успевает сообщить монете значительную скорость.

Ответ: Опыт показывает, что для изменения скорости тела (т.е. для придания ему ускорения) необходимо воздействие силы, что подтверждает явление инерции.

2. Второй закон Ньютона. Этот закон устанавливает связь между силой, действующей на тело, его массой и ускорением: $ \vec{F} = m\vec{a} $. Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе.

Опыт: Используется воздушная дорожка или трибометр для минимизации трения. К тележке известной массы $m_1$ привязывают нить, перекинутую через блок, на конце которой подвешен груз массой $m_2$. Сила, вызывающая движение системы, — это сила тяжести груза $F = m_2g$. Ускорение системы $a$ измеряется с помощью датчиков движения. Проводят две серии опытов:

1) Изменяют массу груза $m_2$, сохраняя общую массу системы $M = m_1 + m_2$ постоянной (перекладывая грузы с тележки на подвес). Измерения показывают, что ускорение прямо пропорционально действующей силе: $a \propto F$.

2) Изменяют массу тележки $m_1$, оставляя силу $F$ (массу $m_2$) постоянной. Измерения показывают, что ускорение обратно пропорционально массе системы: $a \propto 1/M$.

Ответ: Опыты подтверждают, что ускорение прямо пропорционально силе и обратно пропорционально массе, что соответствует формуле второго закона Ньютона.

3. Третий закон Ньютона. Этот закон гласит, что силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по модулю и противоположны по направлению: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

Опыт: Два динамометра сцепляют крючками и растягивают в противоположные стороны. Независимо от того, с какой силой тянуть, оба динамометра всегда показывают одинаковые значения. Это доказывает, что сила, с которой первый динамометр действует на второй, равна по величине и противоположна по направлению силе, с которой второй динамометр действует на первый.

Ответ: Опыт демонстрирует, что силы взаимодействия всегда возникают парами, равны по модулю и противоположны по направлению.

Закон сохранения импульса

В замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел, входящих в систему, остается постоянной.

Опыт: На воздушной дорожке, где трение практически отсутствует, устанавливают две тележки. Их массы $m_1$ и $m_2$ известны. С помощью датчиков измеряют скорости тележек до столкновения ($ \vec{v}_1, \vec{v}_2 $) и после столкновения ($ \vec{u}_1, \vec{u}_2 $). Затем вычисляют суммарный импульс системы до взаимодействия $ \vec{p}_{до} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 $ и после взаимодействия $ \vec{p}_{после} = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2 $. Опыт можно провести для упругого (тележки с пружинными бамперами) и неупругого (тележки сцепляются после столкновения) ударов.

Ответ: Во всех случаях в пределах погрешности измерений выполняется равенство $ \vec{p}_{до} = \vec{p}_{после} $, что подтверждает закон сохранения импульса.

Закон сохранения механической энергии

В системе тел, где действуют только консервативные силы (например, сила тяжести и сила упругости), полная механическая энергия системы сохраняется.

Опыт: Используется математический маятник — шарик, подвешенный на длинной нити. Маятник отклоняют на некоторую высоту $h$ от положения равновесия и отпускают без начальной скорости. В этот момент его энергия является чисто потенциальной $ E_p = mgh $. По мере движения маятника его высота уменьшается, а скорость растет, то есть потенциальная энергия переходит в кинетическую $ E_k = \frac{mv^2}{2} $. В нижней точке траектории высота $h=0$ и вся энергия становится кинетической. С помощью датчиков можно измерить скорость маятника и его высоту в разных точках траектории и показать, что полная механическая энергия $ E = E_k + E_p = \frac{mv^2}{2} + mgh $ остается примерно постоянной (небольшие потери происходят из-за сопротивления воздуха).

Ответ: Опыт показывает, что в процессе колебаний маятника происходит взаимное превращение потенциальной и кинетической энергий, но их сумма остается постоянной, подтверждая закон сохранения механической энергии.

Закон Ома для участка цепи

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению: $ I = \frac{U}{R} $.

Опыт: Собирается электрическая цепь, состоящая из источника тока с регулируемым напряжением, резистора с постоянным сопротивлением $R$, амперметра (включенного последовательно для измерения силы тока $I$) и вольтметра (включенного параллельно резистору для измерения напряжения $U$). Изменяя напряжение источника, снимают показания амперметра и вольтметра. Полученные данные заносят в таблицу и строят график зависимости силы тока от напряжения (вольт-амперную характеристику).

Ответ: График представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат. Это означает, что сила тока прямо пропорциональна напряжению, что и утверждает закон Ома.

Законы геометрической оптики

1. Закон отражения света. Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения к поверхности, лежат в одной плоскости, причем угол падения равен углу отражения $ \alpha = \gamma $.

Опыт: На горизонтальную поверхность (например, оптический диск с угловой шкалой) помещают плоское зеркало. С помощью источника узкого пучка света (лазер или осветитель с диафрагмой) направляют на зеркало луч. Наблюдают падающий и отраженный лучи. Измеряют с помощью транспортира угол падения $\alpha$ (между падающим лучом и перпендикуляром к зеркалу) и угол отражения $\gamma$ (между отраженным лучом и перпендикуляром). Повторяя опыт для разных углов падения, убеждаются, что они всегда равны.

Ответ: Опыт подтверждает, что угол падения всегда равен углу отражения.

2. Закон преломления света (закон Снеллиуса). Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения к границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред: $ \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n_{21} $.

Опыт: Используется тот же оптический диск, но вместо зеркала на него кладут плоскопараллельную стеклянную пластину. Направляют луч света на границу раздела воздух-стекло. Измеряют угол падения $\alpha$ в воздухе и угол преломления $\beta$ в стекле (оба относительно перпендикуляра). Опыт повторяют для различных углов падения. Для каждой пары углов вычисляют отношение $ \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} $.

Ответ: Опыт показывает, что отношение синусов углов падения и преломления остается постоянным, что подтверждает закон преломления света. Эта постоянная является относительным показателем преломления второй среды относительно первой.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по физике за 11 класс, для упражнения номер 4 расположенного на странице 352 к учебнику серии классический курс 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по физике к упражнению №4 (с. 352), авторов: Мякишев (Генадий Яковлевич), Буховцев (Борис Борисович), Чаругин (Виктор Максимович), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение.