Лабораторная работа 4, страница 416 - гдз по физике 11 класс учебник Мякишев, Буховцев

Авторы: Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М.

Тип: Учебник

Серия: классический курс

Издательство: Просвещение

Год издания: 2019 - 2025

Уровень обучения: базовый и углублённый

Цвет обложки: синий

ISBN: 978-5-09-087659-9

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 11 классе

Лабораторные работы - страница 416.

Лабораторная работа 4 (с. 416)

Условие. Лабораторная работа 4 (с. 416)

скриншот условия

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ4

№ 4. ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА

Цель работы: изучить законы преломления света и определить показатель преломления стекла.

Оборудование: стеклянная пластина, лист миллиметровой бумаги, булавки или остро заточенный карандаш, миллиметровая линейка, лазерная указка или источник света и щель, позволяющие получить узкий световой пучок.

Порядок выполнения работы

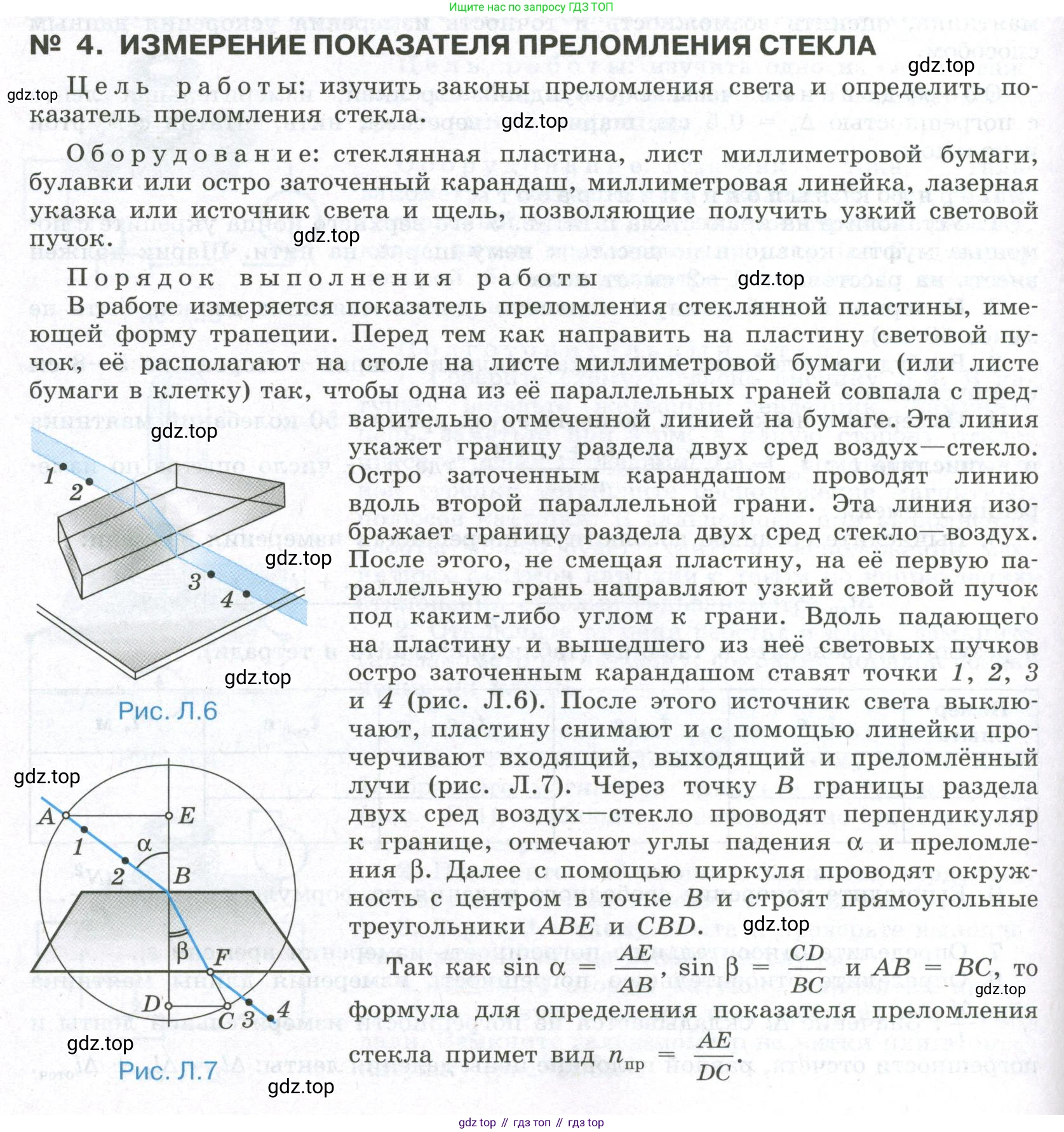

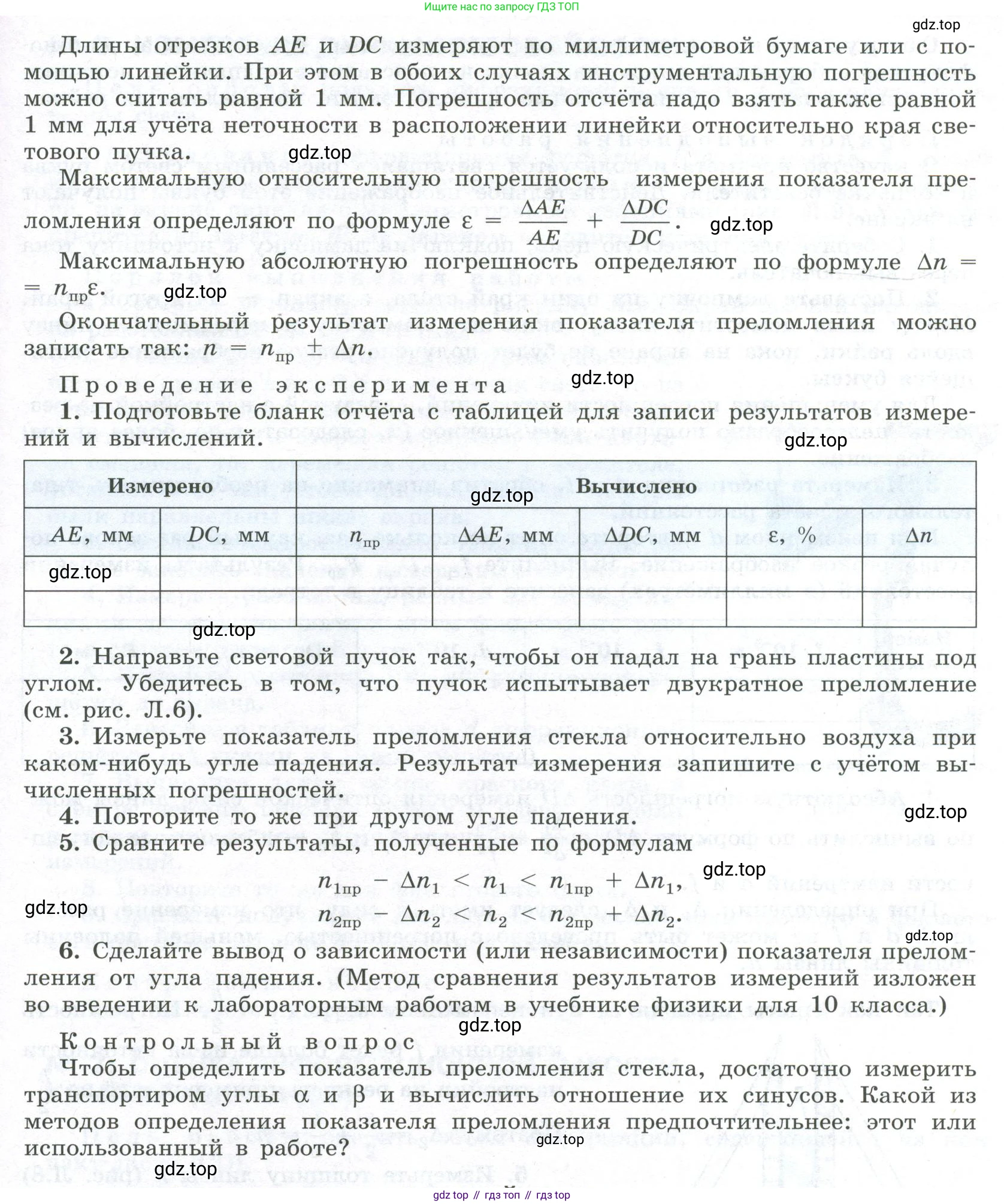

В работе измеряется показатель преломления стеклянной пластины, имеющей форму трапеции. Перед тем как направить на пластину световой пучок, ее располагают на столе на листе миллиметровой бумаги (или листе бумаги в клетку) так, чтобы одна из её параллельных граней совпала с предварительно отмеченной линией на бумаге. Эта линия укажет границу раздела двух сред воздух—стекло.Остро заточенным карандашом проводят линию вдоль второй параллельной грани. Эта линия изображает границу раздела двух сред стекло—воздух.После этого, не смещая пластину, на её первую грань направляют узкий световой пучок под каким-либо углом к грани. Вдоль падающего и вышедшего из неё световых пучков остро заточенным карандашом ставят точки 1, 2, 3 и 4 (рис. Л.6). После этого источник света выключают, пластину снимают и с помощью линейки прочерчивают входящий, выходящий и преломлённый лучи (рис. Л.7). Через точку B границы раздела двух сред воздух—стекло проводят перпендикуляр к границе, отмечают углы падения $\alpha$ и преломления $\beta$. Далее с помощью циркуля проводят окружность с центром в точке B и строят прямоугольные треугольники ABE и CBD.

Рис. Л.6

Рис. Л.7

Так как $\sin \alpha = \frac{AE}{AB}$, $\sin \beta = \frac{CD}{BC}$ и $AB = BC$, то формула для определения показателя преломления стекла примет вид $n_{\text{пр}} = \frac{AE}{DC}$.

Длины отрезков AE и DC измеряют с помощью линейки. При этом в обоих случаях инструментальную погрешность можно считать равной 1 мм. Погрешность отсчёта надо взять также равной 1 мм для учёта неточности в расположении линейки относительно края светового пучка.

Максимальную относительную погрешность измерения показателя преломления определяют по формуле $\varepsilon = \frac{\Delta AE}{AE} + \frac{\Delta DC}{DC}$.

Максимальную абсолютную погрешность определяют по формуле $\Delta n = n_{\text{пр}}\varepsilon$.

Окончательный результат измерения показателя преломления можно записать так: $n = n_{\text{пр}} \pm \Delta n$.

Проведение эксперимента

1. Подготовьте бланк отчёта с таблицей для записи результатов измерений и вычислений.

| Измерено | Вычислено | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| AE, мм | DC, мм | $n_{\text{пр}}$ | $\Delta AE$, мм | $\Delta DC$, мм | $\varepsilon$, % | $\Delta n$ |

2. Направьте световой пучок так, чтобы он падал на грань пластины под углом. Убедитесь в том, что пучок испытывает двукратное преломление (см. рис. Л.6).

3. Измерьте показатель преломления стекла относительно воздуха при каком-нибудь угле падения. Результат измерения запишите с учётом вычисленных погрешностей.

4. Повторите то же при другом угле падения.

5. Сравните результаты, полученные по формулам

$n_{\text{1пр}} - \Delta n_1 < n_1 < n_{\text{1пр}} + \Delta n_1$,

$n_{\text{2пр}} - \Delta n_2 < n_2 < n_{\text{2пр}} + \Delta n_2$.

6. Сделайте вывод о зависимости (или независимости) показателя преломления от угла падения. (Метод сравнения результатов измерений изложен во введении к лабораторным работам в учебнике физики для 10 класса.)

Контрольный вопрос

Чтобы определить показатель преломления стекла, достаточно измерить транспортиром углы $\alpha$ и $\beta$ и вычислить отношение их синусов. Какой из методов определения показателя преломления предпочтительнее: этот или использованный в работе?

Решение 2. Лабораторная работа 4 (с. 416)

Решение

Для ответа на вопрос необходимо сравнить два метода определения показателя преломления стекла: метод с использованием транспортира, упомянутый в вопросе, и метод, детально описанный в лабораторной работе.

Метод с использованием транспортира

Этот метод заключается в прямом измерении углов и применении закона преломления света. Алгоритм следующий:

- Направить луч света на границу раздела воздух-стекло.

- С помощью транспортира измерить угол падения $\alpha$ (между падающим лучом и нормалью) и угол преломления $\beta$ (между преломленным лучом и нормалью).

- Вычислить относительный показатель преломления стекла по формуле закона Снеллиуса: $n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$.

Ключевым недостатком этого метода является его точность. Точность стандартного школьного транспортира обычно не превышает $1^\circ$. Помимо инструментальной погрешности, существуют значительные погрешности, связанные с процессом измерения: сложность точного совмещения центра транспортира с точкой падения луча и его нулевой линии с нормалью к поверхности. Эти факторы, особенно при малых углах, могут привести к существенной ошибке в конечном результате.

Метод, использованный в лабораторной работе

Этот метод основан на геометрической интерпретации закона преломления, что позволяет заменить измерение углов измерением длин отрезков. Алгоритм таков:

- На листе бумаги обвести контур стеклянной пластины и построить ход падающего и преломленного лучей.

- Из точки падения луча на границу раздела (точка В на рис. Л.7) как из центра провести окружность произвольного, но достаточно большого радиуса $R$.

- Из точек пересечения падающего и преломленного лучей с окружностью (точки A и C) опустить перпендикуляры на линию нормали.

- С помощью миллиметровой линейки измерить длины катетов полученных прямоугольных треугольников – отрезков AE и DC.

- Показатель преломления вычислить по формуле: $n_{пр} = \frac{AE}{DC}$.

Данная формула выводится из определения синусов в прямоугольных треугольниках ABE и CBD: $\sin \alpha = \frac{AE}{AB}$ и $\sin \beta = \frac{CD}{BC}$. Поскольку $AB$ и $BC$ являются радиусами одной и той же окружности ($AB = BC = R$), их отношение равно единице, и формула для показателя преломления упрощается.

Основное преимущество этого метода заключается в точности. Погрешность измерения длины миллиметровой линейкой (обычно 0.5-1 мм) позволяет добиться меньшей относительной погрешности по сравнению с транспортиром. Выбрав большой радиус $R$ для построения, мы увеличиваем длины измеряемых отрезков AE и DC. Это приводит к уменьшению относительной погрешности измерения $\left( \varepsilon = \frac{\Delta L}{L} \right)$, так как при той же абсолютной погрешности $\Delta L$ знаменатель $L$ становится больше.

Сравнение и вывод

Сравнивая два метода, можно заключить, что метод, использованный в лабораторной работе, является предпочтительным.

- Точность: Геометрический метод позволяет достичь значительно более высокой точности. Он заменяет относительно грубое измерение углов транспортиром на более точное измерение длин линейкой, причем точность можно повысить, увеличив масштаб построений.

- Надежность: Метод лабораторной работы менее чувствителен к субъективным ошибкам позиционирования инструмента (транспортира), хотя и требует аккуратности в геометрических построениях.

- Наглядность: Метод с построением окружности наглядно иллюстрирует геометрический смысл синусов углов и их отношения в законе преломления, что имеет и педагогическую ценность.

Метод с транспортиром выигрывает только в скорости и простоте, так как не требует дополнительных построений, но эта простота достигается ценой потери точности.

Ответ:

Предпочтительнее метод, использованный в работе. Он позволяет получить более точный результат, поскольку заменяет менее точное измерение углов транспортиром на более точное измерение длин отрезков с помощью линейки. Точность этого метода можно дополнительно повысить, увеличив радиус вспомогательной окружности, что уменьшит относительную погрешность измерений и, как следствие, погрешность в итоговом значении показателя преломления.

Другие задания:

1

стр. 4072

стр. 4073

стр. 4074

стр. 407Лабораторная работа 1

стр. 413Лабораторная работа 2

стр. 414Лабораторная работа 3

стр. 415Лабораторная работа 4

стр. 416Лабораторная работа 5

стр. 417Лабораторная работа 6

стр. 419Лабораторная работа 7

стр. 419Лабораторная работа 8

стр. 421к содержанию

список заданийПомогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по физике за 11 класс, для упражнения Лабораторная работа 4 расположенного на странице 416 к учебнику серии классический курс 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по физике к упражнению Лабораторная работа 4 (с. 416), авторов: Мякишев (Генадий Яковлевич), Буховцев (Борис Борисович), Чаругин (Виктор Максимович), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение.