Номер 207, страница 99, часть 1 - гдз по русскому языку 7 класс учебник Рыбченкова, Александрова

Авторы: Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г., Вакурова О. Ф., Григорьев А. В., Кузина А. Н.

Тип: Учебник

Издательство: Просвещение

Год издания: 2019 - 2025

Часть: 1

Цвет обложки: коричневый

ISBN: 978-5-09-091022-4

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 7 классе

Часть 1. Деепричастие. Параграф 23. Понятие о деепричастии - номер 207, страница 99.

№207 (с. 99)

Условие. №207 (с. 99)

скриншот условия

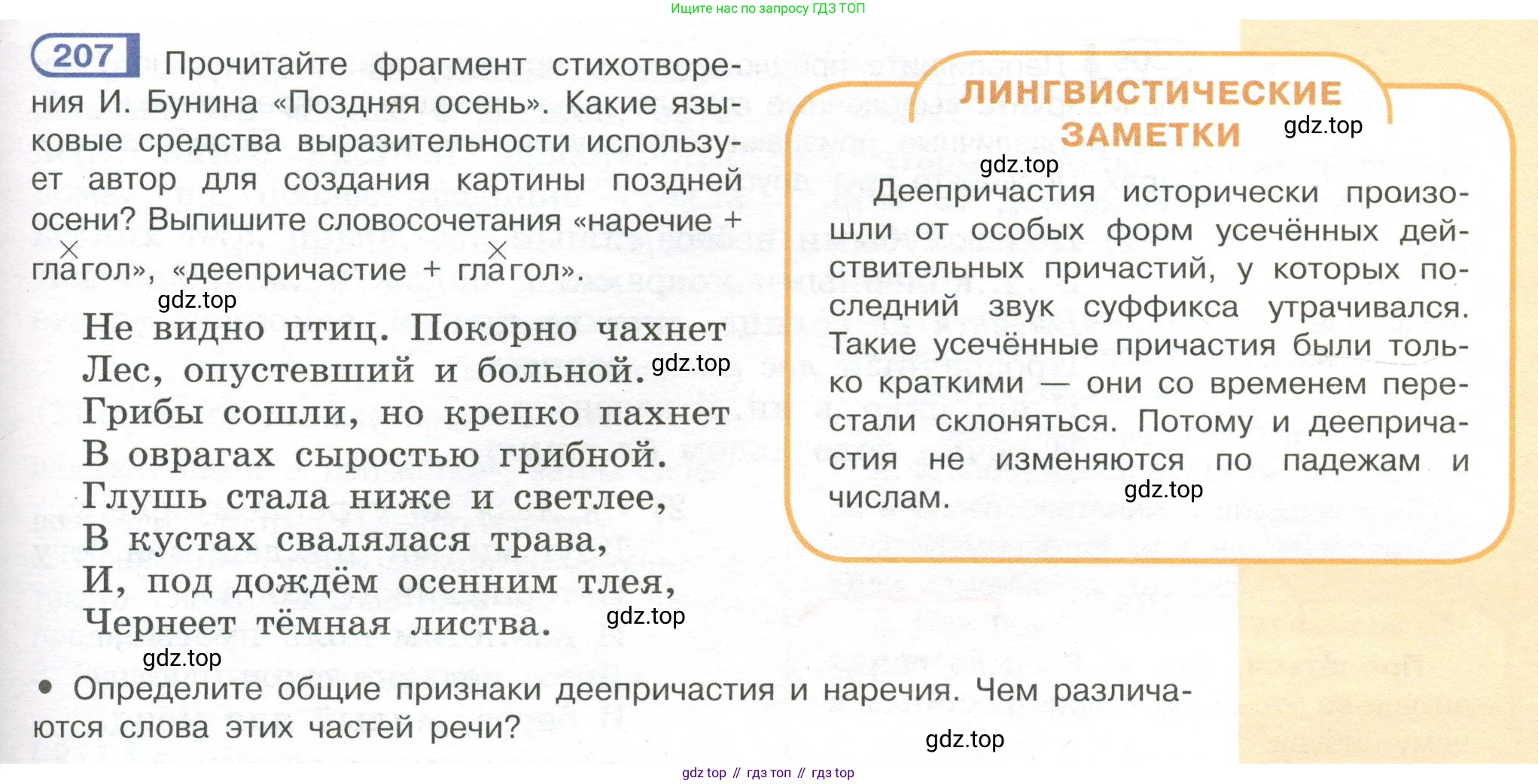

207 Прочитайте фрагмент стихотворения И. Бунина «Поздняя осень». Какие языковые средства выразительности использует автор для создания картины поздней осени? Выпишите словосочетания «наречие + глагол», «деепричастие + глагол».

Не видно птиц. Покорно чахнет

Лес, опустевший и больной.

Грибы сошли, но крепко пахнет

В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала ниже и светлее,

В кустах свалялась трава,

И, под дождём осенним тлея,

Чернеет тёмная листва.

• Определите общие признаки деепричастия и наречия. Чем различаются слова этих частей речи?

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Деепричастия исторически произошли от особых форм усечённых действительных причастий, у которых последний звук суффикса утрачивался. Такие усечённые причастия были только краткими — они со временем перестали склоняться. Потому и деепричастия не изменяются по падежам и числам.

Решение 1. №207 (с. 99)

Решение 2. №207 (с. 99)

Решение 3. №207 (с. 99)

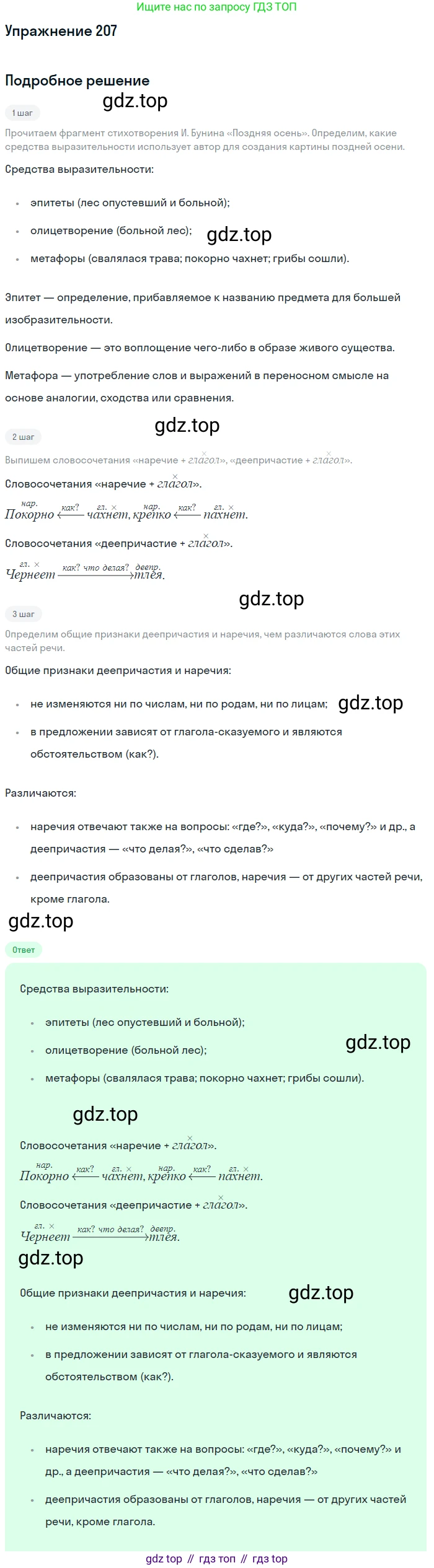

Для создания картины поздней осени автор использует различные языковые средства выразительности. Основными являются эпитеты — образные определения, которые передают настроение увядания (лес «опустевший и больной», дождь «осенний»), и олицетворение — перенесение свойств живых существ на неживые предметы («покорно чахнет / Лес»; «листва, ... тлея, / Чернеет»).

Выпишем словосочетания по заданным схемам:

«наречие + глагол»:

покорно чахнет;

крепко пахнет.

«деепричастие + глагол»:

тлея, чернеет.

Определите общие признаки деепричастия и наречия. Чем различаются слова этих частей речи?

Общие признаки деепричастия и наречия:

1. Неизменяемость: и деепричастия, и наречия не изменяются по родам, числам, падежам, то есть не склоняются и не спрягаются.

2. Синтаксическая роль: в предложении они чаще всего являются обстоятельствами и поясняют глагол-сказуемое, отвечая на вопросы как?, каким образом?, когда? и т.д.

Различия между деепричастием и наречием:

1. По значению: наречие обозначает признак действия (как чахнет? — покорно), а деепричастие — добавочное действие, которое совершает тот же субъект, что и основное действие (чернеет, что делая при этом? — тлея).

2. По грамматическим признакам: деепричастие сохраняет некоторые признаки глагола, от которого оно образовано: вид (совершенный/несовершенный), переходность и возвратность. У наречия таких признаков нет.

3. По способу образования: деепричастия образуются только от глаголов с помощью характерных суффиксов (-а, -я, -в, -ши, -вши). Наречия могут быть образованы от разных частей речи: прилагательных, существительных, числительных и др.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 7 класс, для упражнения номер 207 расположенного на странице 99 для 1-й части к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №207 (с. 99), авторов: Рыбченкова (Лидия Макаровна), Александрова (Ольга Макаровна), Загоровская (Ольга Владимировна), Нарушевич (Андрей Георгиевич), Вакурова (Ольга Фёдоровна), Григорьев (Андрей Владимирович), Кузина (Анна Николаевна), 1-й части учебного пособия издательства Просвещение.