Номер 316, страница 246, часть 1 - гдз по русскому языку 6 класс учебник Быстрова, Кибирёва

Авторы: Быстрова Е. А., Кибирёва Л. В., Гостева Ю. Н., Антонова Е. С.

Тип: Учебник

Серия: инновационная школа

Издательство: Русское слово

Год издания: 2022 - 2026

Часть: 1

Цвет обложки: голубой, зелёный

ISBN: 978-5-533-02574-4

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 6 классе

Часть 1. Глагол (повторяем и изучаем новое). Параграф 33. Культура речи. Употребление глаголов в речи. Задания - номер 316, страница 246.

№316 (с. 246)

Условие. №316 (с. 246)

скриншот условия

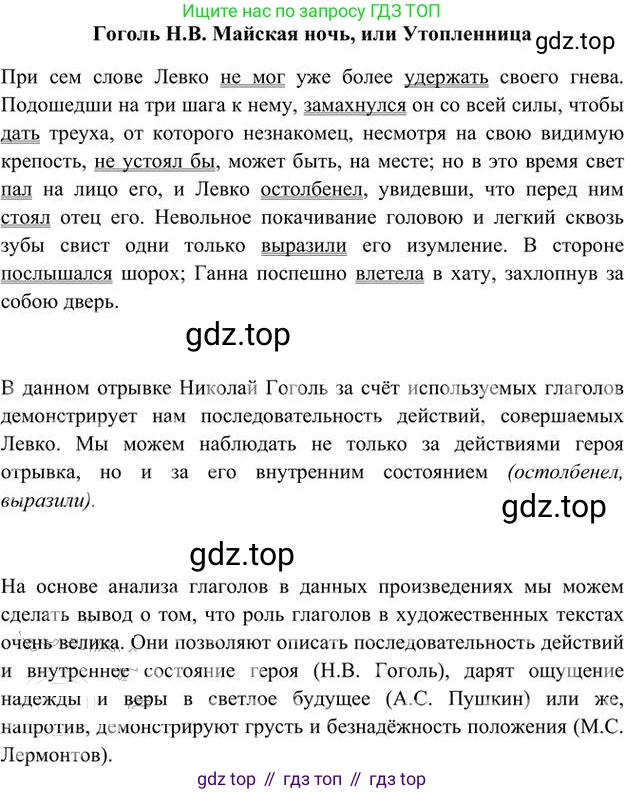

316 Проводим лингвистическое наблюдение. Проанализируйте глаголы в изучаемых вами одинаковых по объёму стихотворениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и в сопоставимом по объёму отрывке из произведения Н.В. Гоголя. Выпишите в три группы все глаголы, которые вы найдёте в этих текстах. Сравните их количество, повторяемость, формы. Можно ли по содержащимся в текстах глаголам определить автора? Как авторы используют в них глаголы? Подготовьте доклад о роли глаголов в тексте. Работу организуйте по группам.

Решение 1. №316 (с. 246)

Решение 3. №316 (с. 246)

Решение 4. №316 (с. 246)

Для проведения лингвистического наблюдения возьмём стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро», стихотворение М.Ю. Лермонтова «Парус» и сопоставимый с ними по объёму отрывок из повести Н.В. Гоголя «Страшная месть» («Чуден Днепр при тихой погоде...»).

Группы глаголов из текстов

А.С. Пушкин, «Зимнее утро»

помнишь, злилась, носилась, сидела, гляди, лежат, блестя, трещит, озарена, велит, запречь, навестим, предадимся.

М.Ю. Лермонтов, «Парус»

белеет, ищет, кинул, бежит, играют, свищет, гнётся, скрипит, просит.

Н.В. Гоголь, «Страшная месть» (отрывок)

чуден (в значении сказуемого), катит, не налюбуются, не наглядятся, не надышатся, глянешь, не ворохнётся, не прогремит, летит, несётся, кажется, влит, несётся, несётся, припал, не пошевельнётся, дышит, не дышит, притупились, не слышат, не видят.

Сравнительный анализ

Количество: В отрывке Пушкина — 13 глагольных форм. В стихотворении Лермонтова — 9. В отрывке Гоголя — 21 глагольная форма. Даже с учётом чуть большего объёма прозаического текста, насыщенность глаголами у Гоголя оказывается самой высокой. Это придаёт его прозе исключительную динамичность.

Повторяемость: У Пушкина и Лермонтова в выбранных отрывках глаголы не повторяются. Каждый глагол выполняет свою, уникальную функцию. У Гоголя, напротив, ключевой глагол «несётся» повторяется трижды, создавая эффект нарастающего, всеобъемлющего движения, подчёркивая мощь и величие реки.

Формы:

- У Пушкина наблюдается большое разнообразие форм: глаголы настоящего времени (помнишь, трещит), прошедшего (злилась, носилась, сидела), будущего (навестим, предадимся), повелительного наклонения (гляди, велит), инфинитив (запречь), деепричастие (блестя) и краткое причастие в роли сказуемого (озарена). Это разнообразие позволяет показать смену состояний: воспоминание о вчерашней вьюге, созерцание сегодняшнего утра и планы на будущее.

- У Лермонтова преобладают глаголы настоящего времени несовершенного вида (белеет, ищет, бежит, играют), которые создают статичную, но напряжённую картину, описывают не столько действие, сколько состояние. Лишь один глагол совершенного вида в прошлом (кинул) указывает на уже совершённый поступок, ставший причиной этого состояния.

- У Гоголя доминируют глаголы настоящего времени (катит, летит, несётся), возвратные глаголы с частицей -ся (налюбуются, наглядятся, несётся) и глаголы с отрицанием «не» (не ворохнётся, не слышат). Это создаёт эффект присутствия, погружения в грандиозную, почти мистическую картину природы.

Можно ли по содержащимся в текстах глаголам определить автора?

Да, с большой долей вероятности можно. Глагольная лексика является ярким маркером авторского стиля.

- Гармоничное сочетание разнообразных глагольных форм, ясность и точность действия, служащие развитию сюжета (от воспоминания к действию), характерны для «энциклопедии русской жизни» — стиля А.С. Пушкина.

- Фокусировка на глаголах состояния, передающих внутреннее смятение, поиск, бунтарство и одиночество лирического героя, — это визитная карточка романтической поэзии М.Ю. Лермонтова.

- Насыщенность текста глаголами движения, экспрессивные повторы, использование народно-поэтических форм (возвратные глаголы, отрицания) для создания грандиозного, живого и почти осязаемого образа — всё это безошибочно указывает на живописную и орнаментальную прозу Н.В. Гоголя.

Как авторы используют в них глаголы?

Пушкин использует глаголы как основной инструмент для построения динамичного сюжета в миниатюре. Они чётко разграничивают временные планы и состояния: прошлое (буря), настоящее (морозное утро) и будущее (прогулка на санях). Глаголы у него точны и функциональны.

Лермонтов использует глаголы для создания психологического портрета. Действия (бежит, гнётся) становятся символами душевных метаний. Глаголы здесь не столько двигают сюжет, сколько описывают вечное состояние поиска и мятежности.

Гоголь использует глаголы для «оживления» пейзажа. Природа у него действует, дышит, живёт. Глаголы создают ритм прозы, превращая описание в величественную, панорамную картину, полную движения и мощи. Повторы и нагнетание глаголов усиливают эмоциональное воздействие на читателя.

Доклад о роли глаголов в тексте

Глагол как часть речи, обозначающая действие или состояние, является одним из ключевых элементов в создании художественного текста и формировании индивидуального авторского стиля. Анализ глагольной лексики в произведениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя наглядно демонстрирует, насколько по-разному может использоваться этот мощный языковой инструмент.

У А.С. Пушкина глагол — это двигатель повествования. В стихотворении «Зимнее утро» через смену временных форм глаголов (прошедшее, настоящее, будущее) поэт не просто описывает пейзаж, а выстраивает целую историю с завязкой (воспоминание о вьюге), кульминацией (красота утра) и развязкой (призыв к действию). Пушкинская точность в выборе глаголов создаёт ясную, гармоничную и динамичную картину мира.

В поэзии М.Ю. Лермонтова роль глагола смещается от фиксации внешнего действия к передаче внутреннего состояния. В «Парусе» глаголы настоящего времени (белеет, ищет, просит) создают вневременной образ, символ вечного поиска и неприкаянности. Глагол у Лермонтова становится средством психологизма, он обнажает душу лирического героя, его разлад с миром и самим собой.

Для прозы Н.В. Гоголя характерна гиперболизация роли глагола. В описании Днепра текст перенасыщен глаголами движения и состояния, что превращает неодушевлённый пейзаж в могущественное, живое существо. Гоголь мастерски использует повторы («несётся, и несётся, и несётся»), нагнетание однородных сказуемых и экспрессивные формы, чтобы добиться максимального эмоционального эффекта. Глагол у него не просто называет действие, а создаёт звуковой и зрительный образ, погружая читателя в стихию описываемого.

Таким образом, выбор глаголов, их форм, частотность употребления и синтаксическая роль напрямую отражают мироощущение автора и его художественные задачи. У Пушкина — это гармония и повествовательность, у Лермонтова — психологизм и рефлексия, у Гоголя — экспрессия и живописность. Изучение глагольной системы автора — это ключ к пониманию его уникального стиля и поэтики.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 6 класс, для упражнения номер 316 расположенного на странице 246 для 1-й части к учебнику серии инновационная школа 2022 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №316 (с. 246), авторов: Быстрова (Елена Александровна), Кибирёва (Людмила Валентиновна), Гостева (Юлия Николаевна), Антонова (Евгения Станиславовна), 1-й части ФГОС (старый) учебного пособия издательства Русское слово.