Страница 126 - гдз по русскому языку 7 класс учебник Разумовская, Львова

Авторы: Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С.

Тип: Учебник

Издательство: Просвещение, Дрофа

Год издания: 2021 - 2025

Цвет обложки: белый, фиолетовый с буквами

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 7 классе

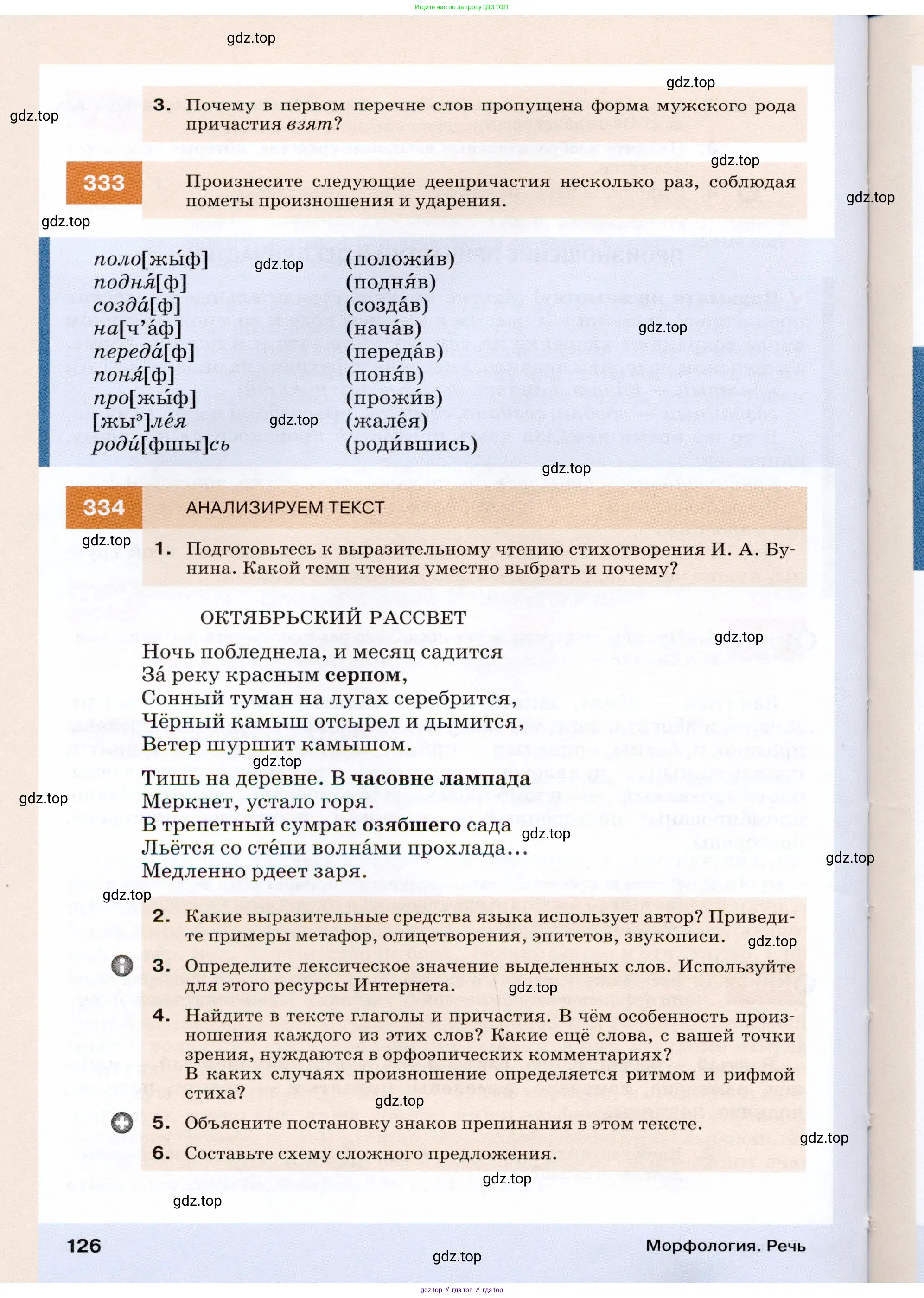

Cтраница 126

Другие страницы:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.