Номер 284, страница 187 - гдз по русскому языку 9 класс учебник Пичугов, Еремеева

Авторы: Пичугов Ю. С., Еремеева А. П., Купалова А. Ю., Лидман-Орлова Г. К., Молодцова С. Н., Пахнова Т. М., Пименова С. Н., Талалаева Л. Ф., Фоминых Б. И.

Тип: Учебник

Издательство: Просвещение, Дрофа

Год издания: 2021 - 2026

Цвет обложки: белый

ISBN: 978-5-09-088232-3

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Практика

Популярные ГДЗ в 9 классе

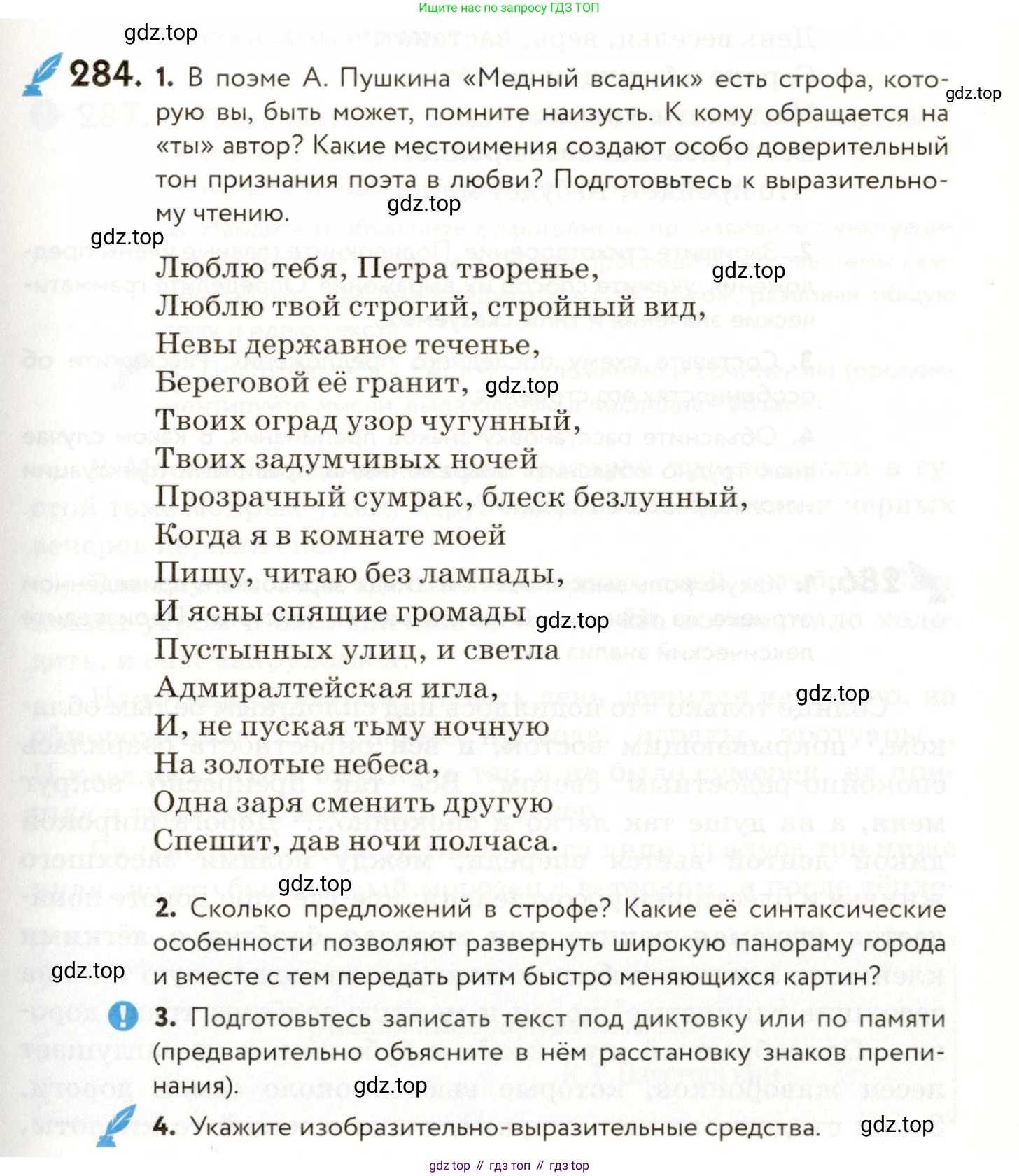

Синтаксис и пунктуация. Сложные предложения с разными видами связи - номер 284, страница 187.

№284 (с. 187)

Условие. №284 (с. 187)

скриншот условия

284. 1. В поэме А. Пушкина «Медный всадник» есть строфа, которую вы, быть может, помните наизусть. К кому обращается на «ты» автор? Какие местоимения создают особо доверительный тон признания поэта в любви? Подготовьтесь к выразительному чтению.

Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой её гранит,

Твоих оград узор чугунный,

Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей

Пишу, читаю без лампады,

И ясны спящие громады

Пустынных улиц, и светла

Адмиралтейская игла,

И, не пуская тьму ночную

На золотые небеса,

Одна заря сменить другую

Спешит, дав ночи полчаса.

2. Сколько предложений в строфе? Какие её синтаксические особенности позволяют развернуть широкую панораму города и вместе с тем передать ритм быстро меняющихся картин?

3. Подготовьтесь записать текст под диктовку или по памяти (предварительно объясните в нём расстановку знаков препинания).

4. Укажите изобразительно-выразительные средства.

5. Напишите сочинение на одну из тем: «Роль риторических обращений в поэтическом тексте», «Как подготовиться к выразительному чтению», «Выразительное чтение — тест на понимание текста».

Решение 2. №284 (с. 187)

Решение 3. №284 (с. 187)

1.

В этом отрывке из вступления к поэме «Медный всадник» автор, А. С. Пушкин, обращается на «ты» к городу Санкт-Петербургу, называя его «Петра творенье». Это риторическое обращение, совмещенное с олицетворением, где город предстает как живое, одушевленное существо, к которому поэт испытывает глубокие и личные чувства.

Особо доверительный тон признания в любви создается с помощью личных и притяжательных местоимений. Во-первых, это прямое обращение во втором лице единственного числа: «тебя». Во-вторых, это притяжательные местоимения, подчеркивающие близкую связь поэта с городом: «твой» строгий вид, «твоих» оград узор, «твоих» задумчивых ночей. Использование местоимения «её» по отношению к Неве также вписывается в этот интимный диалог, поскольку река — неотъемлемая часть города. Наконец, личные местоимения «я» и «моей» («Когда я в комнате моей») вводят самого автора в эту картину, показывая, что его любовь — это не отстраненное наблюдение, а часть его собственной жизни. Сочетание «я — ты» превращает описание города в лирическую исповедь.

2.

Вся представленная строфа — это одно сложное предложение. Оно охватывает 16 строк и в полной версии поэмы завершается точкой.

Такая синтаксическая структура позволяет достичь нескольких эффектов:

- Панорамность изображения: Единое предложение создает ощущение непрерывного взгляда, который плавно переходит от одного объекта к другому, не прерывая общую картину. Это позволяет автору «на одном дыхании» нарисовать широкую панораму любимого города.

- Передача динамики: Ритм быстро меняющихся картин создается за счет использования большого количества однородных членов предложения. Поэт перечисляет то, что он любит: «вид», «теченье», «гранит», «узор», «сумрак», «блеск». Это перечисление создает эффект калейдоскопа, быстрой смены кадров.

- Сложные синтаксические конструкции: Использование причастных («спящие громады») и деепричастных оборотов («не пуская тьму ночную», «дав ночи полчаса») усложняет и обогащает предложение, позволяя включить в него дополнительные действия и описания, что также способствует созданию динамичной и многогранной картины.

- Инверсия (обратный порядок слов): Например, «Невы державное теченье» вместо «державное теченье Невы». Этот прием не только придает речи торжественность, но и помогает сохранить поэтический ритм и размер.

3.

Объяснение расстановки знаков препинания в тексте:

- «Люблю тебя, Петра творенье,» — запятая выделяет риторическое обращение «Петра творенье».

- «Люблю твой строгий, стройный вид,» — запятая разделяет однородные определения «строгий» и «стройный».

- «...вид, Невы державное теченье, Береговой её гранит, ... узор чугунный, ... сумрак, блеск безлунный,» — запятые разделяют длинный ряд однородных дополнений, относящихся к глаголу «люблю».

- «Когда я в комнате моей / Пишу, читаю без лампады,» — запятая разделяет однородные сказуемые «пишу» и «читаю».

- «...громады / Пустынных улиц, и светла / Адмиралтейская игла,» — запятая ставится перед союзом «и», так как он соединяет две грамматические основы («ясны громады» и «светла игла») в составе сложного предложения.

- «И, не пуская тьму ночную / На золотые небеса, / Одна заря...» — запятыми с двух сторон выделяется деепричастный оборот «не пуская тьму ночную на золотые небеса».

- «Спешит, дав ночи полчаса.» — запятая выделяет деепричастный оборот «дав ночи полчаса».

4.

В отрывке использованы следующие изобразительно-выразительные средства:

- Эпитеты (образные определения): «строгий, стройный вид», «державное теченье», «узор чугунный», «задумчивых ночей», «прозрачный сумрак», «блеск безлунный», «спящие громады», «пустынных улиц», «золотые небеса».

- Олицетворение (наделение неживого свойствами живого): обращение к городу как к живому существу («Люблю тебя...»), а также «задумчивых ночей», «спящие громады», «одна заря сменить другую спешит».

- Риторическое обращение: «Петра творенье».

- Метафора: «золотые небеса» (небеса цвета золота), «громады улиц» (здания сравниваются с громадами).

- Анафора (единоначатие): повторение слова «Люблю» в начале первых двух строк и местоимения «Твоих» в пятой и шестой строках.

- Инверсия (обратный порядок слов): «Невы державное теченье», «Твоих оград узор чугунный».

5.

План сочинения на тему «Роль риторических обращений в поэтическом тексте» (на примере данного отрывка и других произведений):

- Вступление

- Определение риторического обращения как стилистического приема (обращение к неодушевленному предмету, явлению, отсутствующему лицу).

- Тезис: риторическое обращение является мощным средством создания эмоциональной напряженности, установления доверительного тона и выражения авторской позиции.

- Основная часть

- Аргумент 1: Создание интимной, диалогической атмосферы. На примере отрывка из «Медного всадника» показать, как обращение «Петра творенье» и местоимение «ты» превращают описание города в личное признание в любви. Поэт не просто описывает, а разговаривает с городом, делая читателя свидетелем этого диалога.

- Аргумент 2: Оживление и олицетворение мира. Риторическое обращение наделяет неживые объекты и явления душой, характером. Петербург у Пушкина — не просто место, а живое существо со своим «строгим видом». Можно привести другие примеры: обращение к морю (Пушкин «К морю»), к Руси (Гоголь «Мертвые души»).

- Аргумент 3: Выражение авторского «я» и его системы ценностей. Через обращение поэт прямо заявляет о своих чувствах и мыслях. Это может быть любовь (как у Пушкина), тоска, упрек, восхищение. Обращение становится центральным элементом, вокруг которого строится все лирическое переживание.

- Заключение

- Обобщение роли риторических обращений: они не просто украшают речь, а фундаментально меняют структуру текста, превращая монолог в диалог.

- Вывод: этот прием позволяет поэту преодолеть границы между собой, описываемым миром и читателем, создавая единое эмоциональное пространство.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 9 класс, для упражнения номер 284 расположенного на странице 187 к учебнику 2021 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №284 (с. 187), авторов: Пичугов (Юрий Степанович), Еремеева (Ангелина Павловна), Купалова (Александра Юльевна), Лидман-Орлова (Галина Кузьминична), Молодцова (Светлана Николаевна), Пахнова (Т М), Пименова (Светлана Николаевна), Талалаева (Л Ф), Фоминых (Б И), ФГОС (старый) учебного пособия издательства Просвещение, Дрофа.