Номер 2, страница 5 - гдз по русскому языку 9 класс учебник Рыбченкова, Александрова

Авторы: Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г., Григорьев А. В.

Тип: Учебник

Издательство: Просвещение

Год издания: 2019 - 2026

Цвет обложки: красный, жёлтый, серый

ISBN: 978-5-09-087120-4

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 9 классе

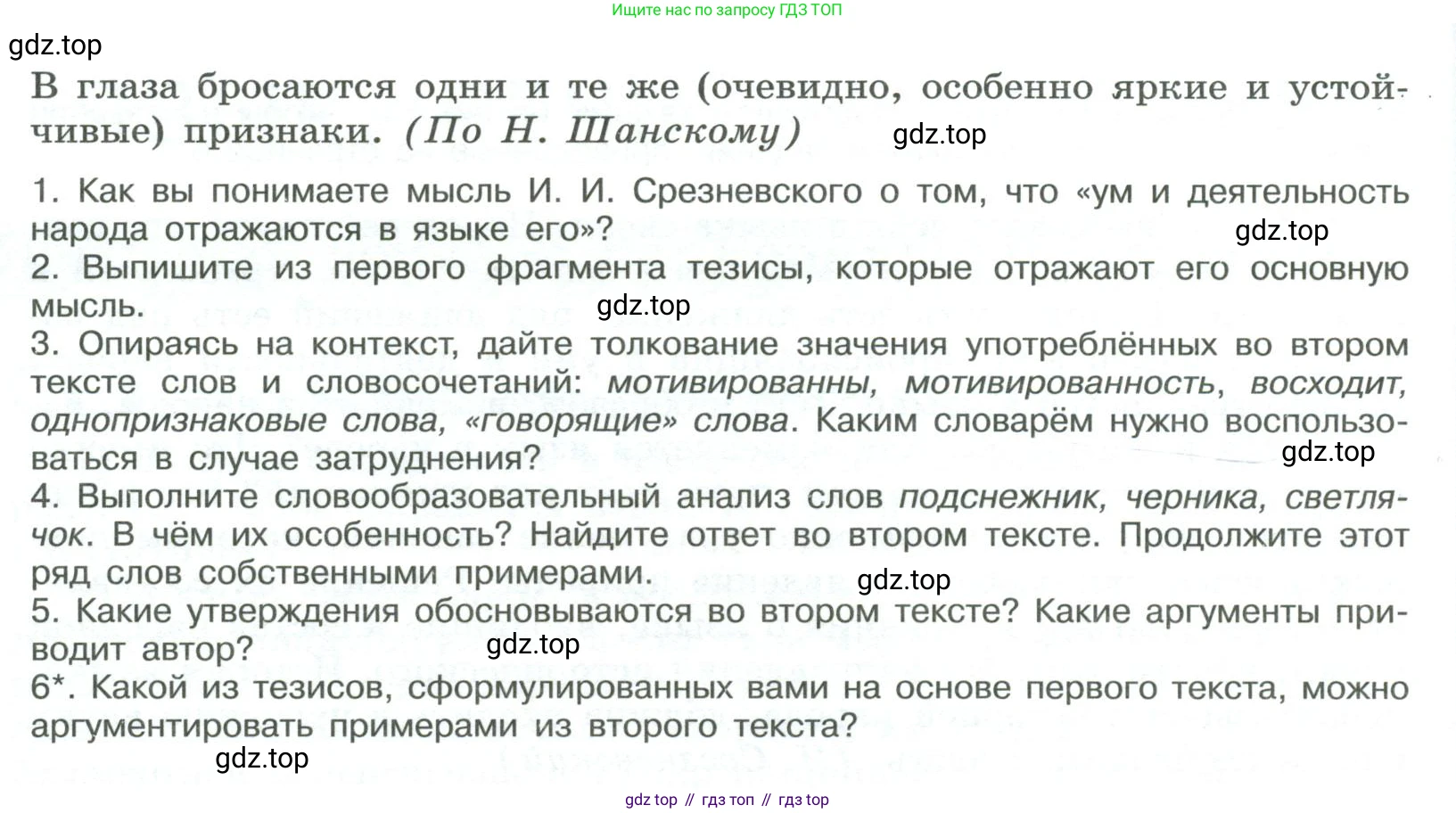

Язык. Речь. Параграф 1. Язык как зеркало национальной культуры - номер 2, страница 5.

№2 (с. 5)

Условие. №2 (с. 5)

скриншот условия

2 Прочитайте тексты. Озаглавьте каждый из них так, чтобы в названии была отражена тема. Выполните задания, приведённые на странице 6.

1) Народ выражает себя в языке своём. Народ действует умом и деятельностью управляет ум; ум и деятельность народа отражаются в языке его. Деятельность есть ряд движений; ряд движений есть ряд изменений; происходящие в уме и деятельности народа изменения, происходящие также отражаются в языке. Таким образом, изменяются народы, изменяются и языки их. Как и почему изменяется язык в народе? Что именно в нём изменяется и по какому пути идёт ряд изменений? Без решения этих вопросов невозможно уразумение законов, которым подлежит язык как особенное явление природы. Решение их составляет историю языка; изыскания о языке, входящие в состав народной науки, невозможны без направления исторического. История языка, неразделимая с историей народа, должна входить в народную науку как её необходимая часть. (И. Срезневский)

2) Как известно, предметы и явления называются по какому-либо характерному для них признаку. Поэтому в момент своего рождения наименования не случайны, а мотивированны.

Есть слова, в которых мотивированность жива до сих пор (ср. ручонка — маленькая рука; ёжиться — сжиматься, как ёж; шиповник — кустарник с шипами и т. д.). Но немало в языке и слов, уже не говорящих прямо, почему данный предмет или явление названы так, а не иначе. К таким названиям относится и слово рука. «Говорящим» это слово становится тогда, когда мы сравниваем его с родственными существительными в литовском языке. Наша рука, которое восходит к общеславянскому *ronka, точно соответствует литовскому названию этой же самой части тела — ranka. Что же касается последнего, то его происхождение совершенно ясно: оно образовано от глагола rankú — собираю, беру, хватаю.

Значит, рука — это буквально «то, с помощью чего берут, хватают». Тот же признак был положен в основу греческого agýstos — рука, горсть (из глагола ageirō — собираю) и немецкого Griff «ручка» (от глагола greifen — хватать). Заметим, что однопризнаковые слова, свойственные и одному языку, и разным, не редкость. Их существование объясняется возможностью языкового видения объективного мира.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Измаил Иванович Срезневский (1812–1880) — русский филолог-славист, этнограф, палеограф. Академик Петербургской академии наук.

В 1855–1880 гг. — декан историко-филологического факультета Петербургского университета.

Его вклад в развитие славяноведения, изучение древнерусского языка, письменных источников поистине неоценим, о чём свидетельствует признание заслуг российского учёного более чем 30 академиями Европы. Почти 40 лет учёный собирал картотеку древнерусских слов. Эти изыскания учёного были опубликованы под названием «Материалы для словаря древнерусского языка» уже после его смерти. Словарь И. И. Срезневского — величественный памятник русской лексикографии. Он никогда не утратит своего значения, даже тогда, когда будут изданы более совершенные словари древнерусского языка, — писал известный филолог С. Г. Бархударов.

В глаза бросаются одни и те же (очевидно, особенно яркие и устойчивые) признаки. (По Н. Шанскому)

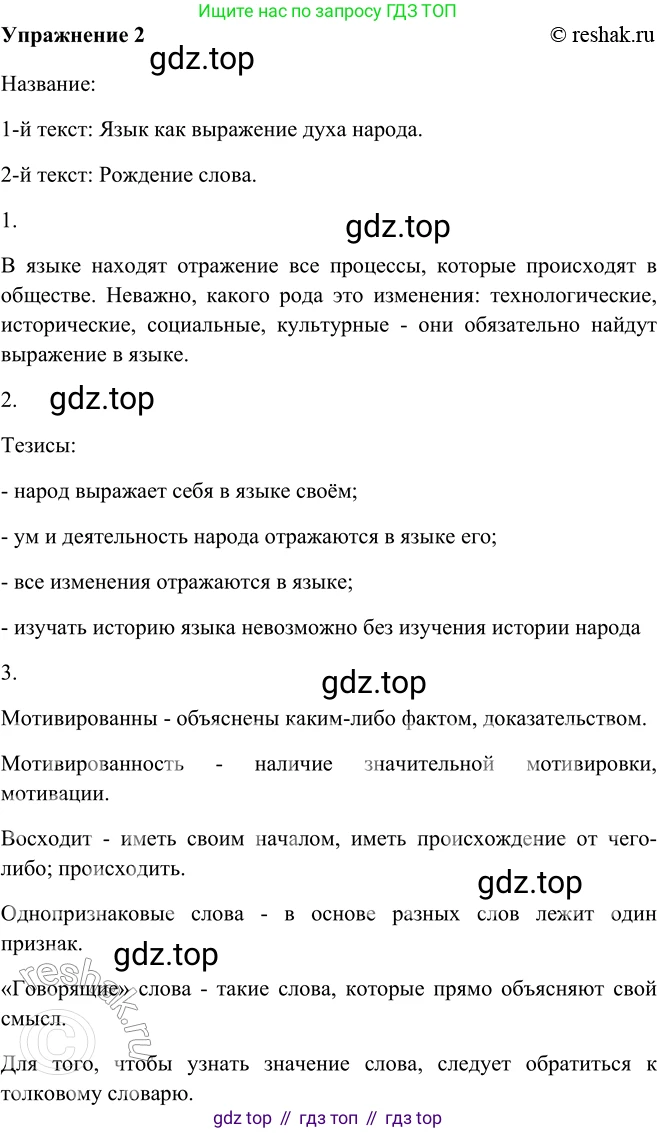

1. Как вы понимаете мысль И. И. Срезневского о том, что «ум и деятельность народа отражаются в языке его»?

2. Выпишите из первого фрагмента тезисы, которые отражают его основную мысль.

3. Опираясь на контекст, дайте толкование значения употреблённых во втором тексте слов и словосочетаний: мотивированны, мотивированность, восходит, однопризнаковые слова, «говорящие» слова. Каким словарём нужно воспользоваться в случае затруднения?

4. Выполните словообразовательный анализ слов подснежник, черника, светлячок. В чём их особенность? Найдите ответ во втором тексте. Продолжите этот ряд слов собственными примерами.

5. Какие утверждения обосновываются во втором тексте? Какие аргументы приводит автор?

6*. Какой из тезисов, сформулированных вами на основе первого текста, можно аргументировать примерами из второго текста?

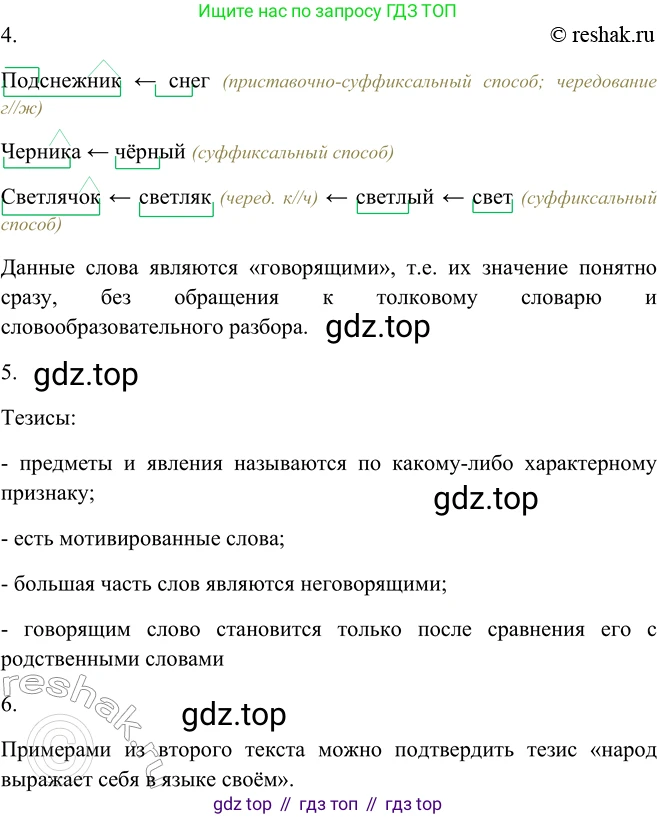

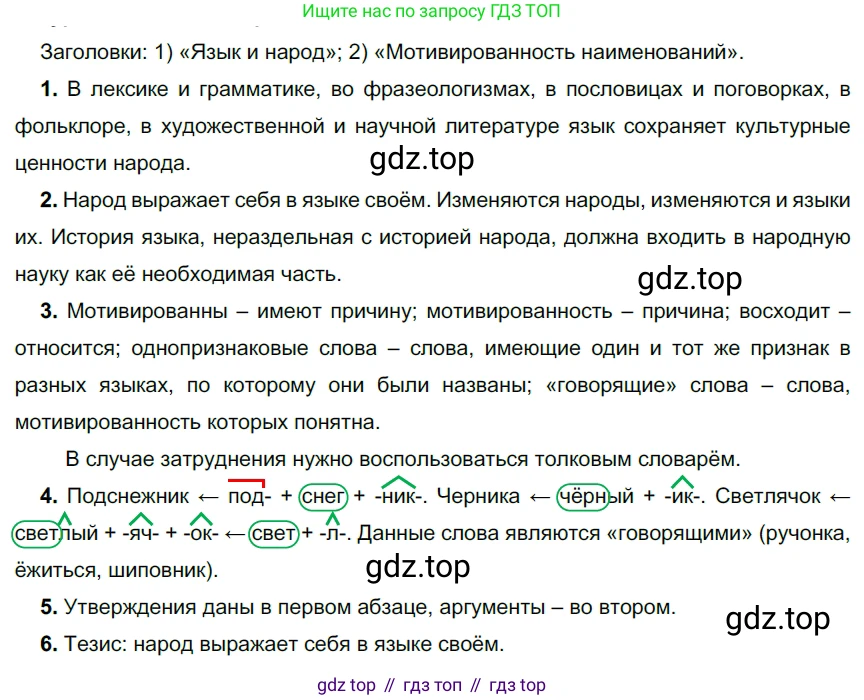

Решение 1. №2 (с. 5)

Решение 2. №2 (с. 5)

Решение 3. №2 (с. 5)

1.

Мысль И. И. Срезневского означает, что язык — это не просто набор слов и правил, а живое отражение всей жизни народа. В языке, как в зеркале, запечатлевается его история, культура, способ мышления и повседневная деятельность. Когда народ развивается, совершает открытия, меняет свой быт или мировоззрение, всё это находит выражение в языке: появляются новые слова, старые приобретают иные значения, меняются выражения. Таким образом, изучая язык, можно многое узнать о народе, который на нём говорит. Язык является своего рода «летописью» народа, фиксирующей его интеллектуальный и духовный путь.

2.

- Народ выражает себя в языке своём.

- Ум и деятельность народа отражаются в языке его.

- Изменения, происходящие в уме и деятельности народа, также отражаются в языке.

- История языка, нераздельная с историей народа, должна входить в народную науку как её необходимая часть.

3.

- Мотивированны (наименования) — это названия, происхождение и значение которых понятны из их состава или связи с другими словами в современном языке. Например, слово шиповник мотивировано словом шип, так как это кустарник с шипами.

- Мотивированность — это свойство слова, которое указывает на причину его возникновения, на признак, который лёг в основу названия.

- Восходит (к слову) — означает «происходит от (какого-либо древнего слова или корня)», указывает на этимологическое родство.

- Однопризнаковые слова — это слова в разных языках, которые возникли на основе одного и того же признака предмета или явления. В тексте это слова, обозначающие руку, которые в разных языках образованы от глаголов со значением «собирать, хватать».

- «Говорящие» слова — это слова, чья внутренняя форма, или мотивировка, ясна для носителей языка. Это синоним мотивированных слов.

В случае затруднения для определения происхождения слова следует воспользоваться этимологическим словарём (например, словарём М. Фасмера).

4.

Словообразовательный анализ:

- Подснежник: образовано от словосочетания «под снегом» приставочно-суффиксальным способом (приставка под-, суффикс -ник).

- Черника: образовано от прилагательного «чёрный» с помощью суффикса -ик-. Ягода названа по своему цвету.

- Светлячок: образовано от существительного «свет» с помощью суффиксов -л-, -яч-, -ок-. Жучок назван по способности светиться.

Особенность этих слов, как следует из второго текста, в том, что их мотивированность жива до сих пор. Это «говорящие» слова, то есть их значение легко понять из составляющих их частей (морфем). Они прямо указывают на характерный признак называемого предмета или явления.

Примеры слов с ясной мотивировкой: подорожник (растёт у дороги), нарукавник (надевается на рукав), самолёт (сам летает), мухобойка (бьёт мух), дождевик (одежда для защиты от дождя).

5.

Во втором тексте обосновываются следующие утверждения:

- Наименования предметов и явлений мотивированны. Аргумент: приводятся примеры слов, чья мотивированность очевидна носителю языка (ручонка, ёжиться, шиповник).

- Мотивированность многих слов со временем утрачивается. Аргумент: слово рука для современного человека является «неговорящим», его первоначальный смысл не ясен без специального анализа.

- Восстановить утраченную мотивировку слова можно с помощью этимологического анализа и сравнения с другими языками. Аргумент: автор прослеживает происхождение слова рука от общеславянского корня, сравнивая его с литовским словом ranká (рука) и глаголом renkú (собираю), и таким образом раскрывает его первоначальное значение — «то, чем собирают, берут».

- Разные народы могут приходить к одинаковому языковому видению мира, выбирая один и тот же признак для названия предмета. Аргумент: приводится пример «однопризнаковых слов» для обозначения руки в разных языках (русское рука, греческое *agyrstos, немецкое Griff), которые все основаны на функции хватания или собирания.

6*.

Тезис из первого текста «изменения, происходящие в уме и деятельности народа, также отражаются в языке» можно аргументировать примерами из второго текста.

В качестве аргумента можно привести историю слова рука. Второй текст показывает, что изначально это слово было мотивированным и отражало ключевую деятельность, связанную с рукой, — «собирать», «хватать». Это отражало восприятие ( «ум») и деятельность древних славян.

Со временем, на протяжении веков, эта прямая связь в сознании носителей языка стёрлась. Слово рука перестало напрямую ассоциироваться с глаголом «собирать». Это и есть «изменение в уме народа», о котором говорит Срезневский. Язык зафиксировал это изменение: слово потеряло свою «говорящую» природу, его мотивированность стала скрытой, доступной только через научный анализ. Таким образом, история одного слова наглядно демонстрирует, как языковые процессы (утрата мотивированности) отражают долгие исторические изменения в коллективном сознании народа.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 9 класс, для упражнения номер 2 расположенного на странице 5 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №2 (с. 5), авторов: Рыбченкова (Лидия Макаровна), Александрова (Ольга Макаровна), Загоровская (Ольга Владимировна), Нарушевич (Андрей Георгиевич), Григорьев (Андрей Владимирович), ФГОС (старый) учебного пособия издательства Просвещение.