Номер 2, страница 151 - гдз по физике 11 класс учебник Касьянов

Авторы: Касьянов В. А.

Тип: Учебник

Издательство: Просвещение, Дрофа

Год издания: 2019 - 2026

Уровень обучения: базовый

Цвет обложки: белый, красный

ISBN: 978-5-09-099511-5

Популярные ГДЗ в 11 классе

Глава 5. Волновые свойства света. Параграф 42. Когерентные источники света. Вопросы - номер 2, страница 151.

№2 (с. 151)

Условие. №2 (с. 151)

скриншот условия

2. Опишите опыт Юнга.

Решение. №2 (с. 151)

Решение 2. №2 (с. 151)

Опыт Юнга, проведенный английским ученым Томасом Юнгом в 1801 году, является одним из фундаментальных экспериментов в физике, наглядно демонстрирующим волновую природу света и явление интерференции.

Цель эксперимента

Основной целью опыта было доказать, что свет представляет собой волны, а не поток частиц (как предполагала корпускулярная теория Ньютона). Для этого необходимо было продемонстрировать, что световые лучи могут складываться (интерферировать) подобно волнам на воде, создавая области усиления и ослабления.

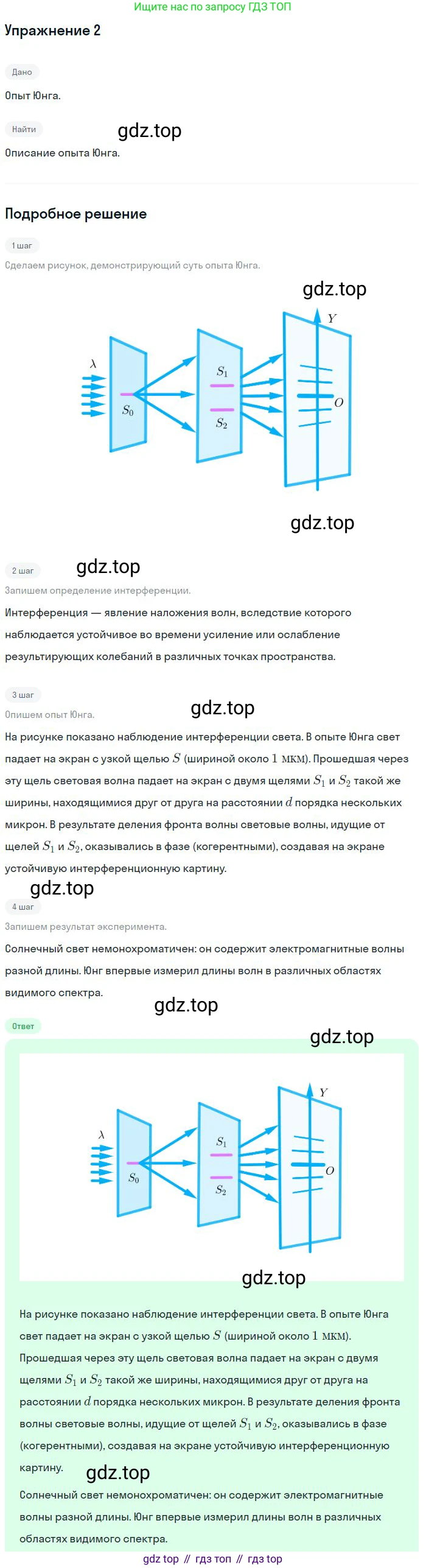

Схема установки и ход эксперимента

Классическая схема опыта Юнга включает в себя:

- Источник света: Изначально Юнг использовал солнечный свет, пропуская его через небольшое отверстие. В современных установках используется монохроматический свет (свет одной длины волны), например, от лазера.

- Первый экран с одной щелью: Свет сначала проходит через узкую щель S₀. Согласно принципу Гюйгенса, эта щель становится источником вторичных когерентных волн. Когерентность означает, что волны, распространяющиеся от этого источника, имеют согласованное протекание во времени и пространстве (постоянную разность фаз).

- Второй экран с двумя щелями: Далее на пути волн располагается экран с двумя одинаковыми узкими щелями, S₁ и S₂, расположенными на очень малом расстоянии $d$ друг от друга. Поскольку эти щели находятся на равном расстоянии от S₀, они становятся двумя новыми, но уже когерентными между собой, источниками света.

- Экран для наблюдения: На некотором расстоянии $L$ от второго экрана ($L \gg d$) устанавливается экран, на котором наблюдается результат наложения волн.

Когда свет от источника проходит через щели S₁ и S₂, две когерентные световые волны распространяются дальше и накладываются друг на друга. В области их наложения происходит интерференция. На экране для наблюдения возникает устойчивая интерференционная картина — чередующиеся светлые и темные полосы, параллельные щелям.

Объяснение и математическое описание

Возникновение интерференционной картины объясняется разностью хода лучей, идущих от щелей S₁ и S₂ до некоторой точки P на экране наблюдения.

Пусть расстояние между щелями равно $d$, расстояние от экрана со щелями до экрана наблюдения равно $L$, а координата точки P на экране (отсчитываемая от центральной оси) равна $x$. Разность хода $Δr$ для лучей, идущих к точке P, можно рассчитать. Для случая, когда $L \gg d$ и $L \gg x$, можно считать, что лучи, идущие в точку P, практически параллельны. Тогда разность хода с хорошей точностью равна: $Δr \approx d \sin θ$ где $θ$ — угол, под которым видна точка P из центра экрана со щелями. Для малых углов $ \sin θ \approx \tan θ = \frac{x}{L} $. Таким образом, разность хода: $Δr \approx \frac{xd}{L}$

Условие максимума (светлая полоса): Светлые полосы (максимумы интенсивности) наблюдаются в тех точках экрана, где волны от двух щелей приходят в одинаковой фазе, усиливая друг друга. Это происходит, когда разность хода равна целому числу длин волн $λ$. $Δr = kλ$, где $k = 0, \pm 1, \pm 2, ...$ Координаты светлых полос определяются из условия: $\frac{x_{max}d}{L} = kλ \implies x_{max} = \frac{kλL}{d}$ Центральный максимум ($k=0$) находится при $x=0$, прямо напротив центра между щелями.

Условие минимума (темная полоса): Темные полосы (минимумы интенсивности) наблюдаются там, где волны приходят в противофазе и гасят друг друга. Это происходит, когда разность хода равна полуцелому числу длин волн. $Δr = (k + \frac{1}{2})λ$, где $k = 0, \pm 1, \pm 2, ...$ Координаты темных полос: $\frac{x_{min}d}{L} = (k + \frac{1}{2})λ \implies x_{min} = \frac{(k + \frac{1}{2})λL}{d}$

Ширина интерференционной полосы: Расстояние между двумя соседними светлыми (или темными) полосами называется шириной интерференционной полосы $Δx$. $Δx = x_{k+1} - x_k = \frac{(k+1)λL}{d} - \frac{kλL}{d} = \frac{λL}{d}$ Эта формула показывает, что ширина полос прямо пропорциональна длине волны света $λ$ и расстоянию до экрана $L$, и обратно пропорциональна расстоянию между щелями $d$.

Значение опыта

Опыт Юнга стал решающим доказательством волновой природы света, нанеся серьезный удар по доминировавшей в то время корпускулярной теории И. Ньютона. Кроме того, он предоставил первый метод для прямого измерения длины волны света, что открыло путь к дальнейшему изучению спектров и природы электромагнитного излучения.

Ответ: Опыт Юнга заключается в пропускании монохроматического света через две близко расположенные щели и наблюдении на удаленном экране интерференционной картины, состоящей из чередующихся светлых и темных полос. Появление этой картины доказывает, что свет обладает волновыми свойствами (в частности, способностью к интерференции), и позволяет измерить его длину волны. Светлые полосы возникают при условии, что разность хода волн от щелей до точки на экране равна целому числу длин волн ($Δr = kλ$), а темные — когда она равна полуцелому числу длин волн ($Δr = (k + \frac{1}{2})λ$).

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по физике за 11 класс, для упражнения номер 2 расположенного на странице 151 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по физике к упражнению №2 (с. 151), автора: Касьянов (Валерий Алексеевич), ФГОС (старый) базовый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение, Дрофа.