Номер 1, страница 26 - гдз по физике 11 класс тетрадь для лабораторных работ Парфентьева

Авторы: Парфентьева Н. А.

Тип: Тетрадь для лабораторных работ

Серия: классический курс

Издательство: Просвещение

Год издания: 2010 - 2026

Уровень обучения: базовый и углублённый

Цвет обложки: фиолетовый

ISBN: 978-5-09-098316-7

Популярные ГДЗ в 11 классе

Лабораторная работа № 5. Определение максимальной мощности химической и солнечной батарей - номер 1, страница 26.

№1 (с. 26)

Условие. №1 (с. 26)

скриншот условия

Лабораторная работа № 5

Определение максимальной мощности химической и солнечной батарей

Цель работы: изучить свойства различных источников электрической энергии.

1. Теоретическая часть

Наиболее распространёнными химическими источниками тока являются гальванические элементы, состоящие из двух пластин (электродов), изготовленных из разных материалов, и электролита.

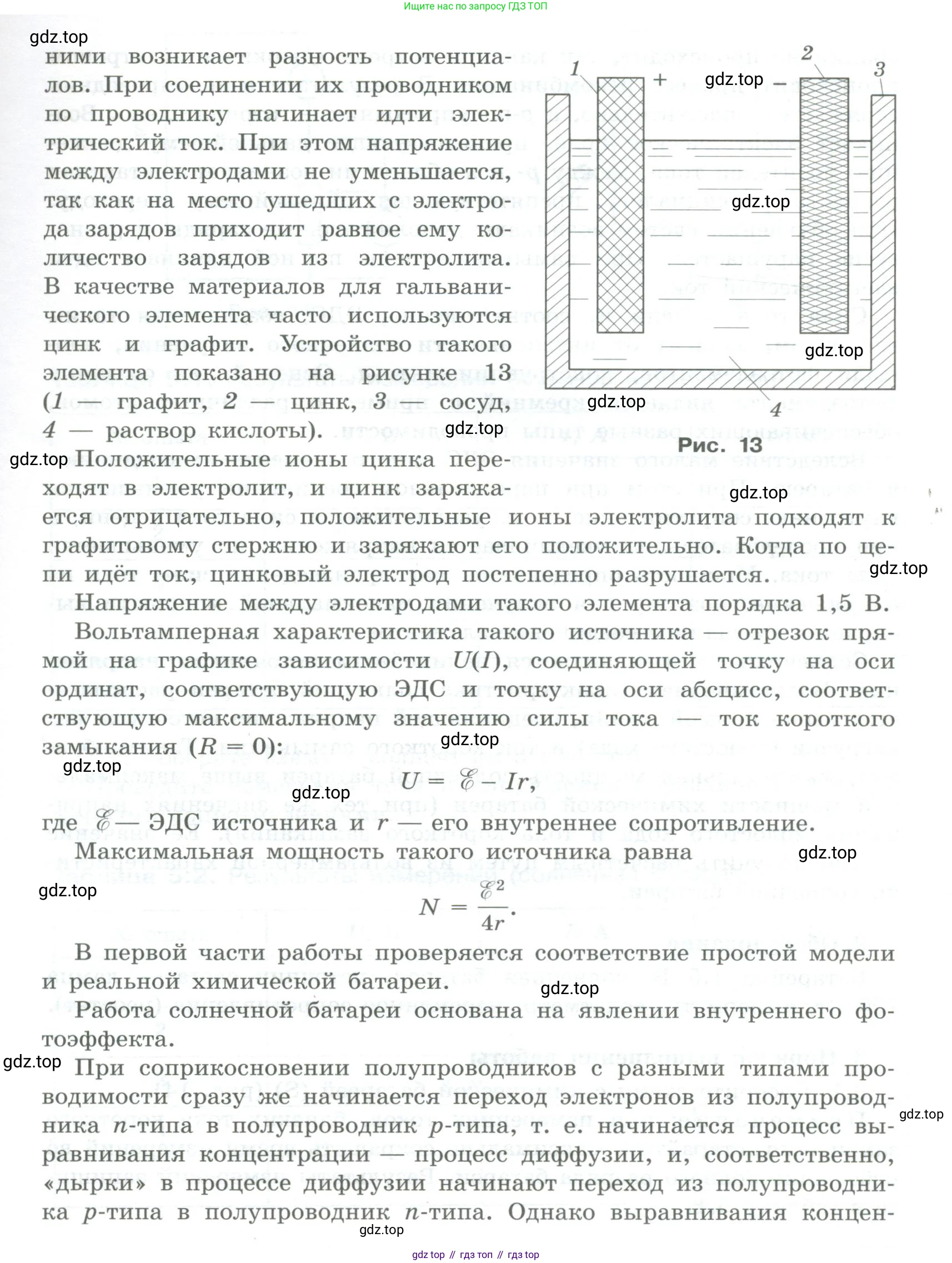

При погружении пластин в электролит ионы электролита взаимодействуют с атомами пластин, в результате чего пластины заряжаются. При выборе определённых материалов для электродов между ними возникает разность потенциалов. При соединении их проводником по проводнику начинает идти электрический ток. При этом напряжение между электродами не уменьшается, так как на место ушедших с электрода зарядов приходит равное ему количество зарядов из электролита. В качестве материалов для гальванического элемента часто используют цинк и графит. Устройство такого элемента показано на рисунке 13 (1 — графит, 2 — цинк, 3 — сосуд, 4 — раствор кислоты).

Рис. 13

Положительные ионы цинка переходят в электролит, и цинк заряжается отрицательно, положительные ионы электролита подходят к графитовому стержню и заряжают его положительно. Когда по цепи идёт ток, цинковый электрод постепенно разрушается.

Напряжение между электродами такого элемента порядка 1,5 В.

Вольтамперная характеристика такого источника — отрезок прямой на графике зависимости $U(I)$, соединяющей точку на оси ординат, соответствующую ЭДС и точку на оси абсцисс, соответствующую максимальному значению силы тока — ток короткого замыкания ($R = 0$):

$U = \mathcal{E} - Ir$

где $\mathcal{E}$ — ЭДС источника и $\text{r}$ — его внутреннее сопротивление.

Максимальная мощность такого источника равна

$N = \frac{\mathcal{E}^2}{4r}$

В первой части работы проверяется соответствие простой модели и реальной химической батареи.

Работа солнечной батареи основана на явлении внутреннего фотоэффекта.

При соприкосновении полупроводников с разными типами проводимости сразу же начинается переход электронов из полупроводника $\text{n}$-типа в полупроводник $\text{р}$-типа, т. е. начинается процесс выравнивания концентрации — процесс диффузии, и, соответственно, «дырки» в процессе диффузии начинают переход из полупроводника $\text{р}$-типа в полупроводник $\text{n{$-типа. Однако выравнивания концентраций не происходит, так как при встрече «дырки» с электроном происходит процесс рекомбинации. В результате $\text{n}$-полупроводник заряжается положительно, а $\text{р}$-полупроводник — отрицательно. Возникает электрическое поле, препятствующее дальнейшему движению носителей тока, между $\text{p}$- и $\text{n}$-областями возникает контактная разность потенциалов, препятствующая дальнейшему переходу. При облучении светом возникают дополнительные заряды и равновесие нарушается. При замыкании цепи по ней начинает идти электрический ток.

Сила тока в цепи и, соответственно, ЭДС, создаваемая таким элементом, зависят от интенсивности солнечного излучения, площади фотоэлементов, конструкции и т. д. Основой для создания фотоэлемента является кремний с примесью различных атомов, обеспечивающих разные типы проводимости.

Вследствие малого значения ЭДС одного элемента их соединяют в батарею. При этом при параллельном соединении уменьшается внутреннее сопротивление, т. е. увеличивается сила тока в цепи, а при последовательном увеличивается напряжение, но уменьшается сила тока. Мощность определяется как произведение силы тока на напряжение, поэтому для получения максимальной мощности выбирается смешанное соединение элементов.

Солнечная батарея является нелинейным источником напряжения. Вольтамперная характеристика солнечной батареи располагается выше прямой линии, соединяющей напряжение источника без нагрузки (холостого хода) и ток короткого замыкания. Таким образом, максимальная мощность солнечной батареи выше максимальной мощности химической батареи (при тех же значениях напряжения холостого хода и тока короткого замыкания). Её значение можно получить расчётным путём из вольтамперной характеристики солнечной батареи.

Решение. №1 (с. 26)

Принцип работы и характеристики химической батареи (гальванического элемента)

Химический источник тока, или гальванический элемент, представляет собой устройство, в котором химическая энергия преобразуется в электрическую. Его работа основана на взаимодействии двух электродов из различных материалов, погруженных в электролит. В результате химических реакций между электродами и электролитом возникает разность потенциалов, то есть электродвижущая сила (ЭДС).

В качестве примера можно рассмотреть цинково-графитовый элемент. В нем цинковый электрод является отрицательным полюсом, а графитовый – положительным. При погружении в раствор кислоты (электролит) положительные ионы цинка переходят в раствор, в результате чего цинковый электрод заряжается отрицательно. Положительные ионы из электролита подходят к графитовому стержню и заряжают его положительно. При замыкании внешней цепи возникает электрический ток, при этом цинковый электрод постепенно разрушается.

Напряжение на клеммах источника тока при протекании через него тока $I$ описывается законом Ома для полной цепи: $U = \mathscr{E} - Ir$, где $\mathscr{E}$ – ЭДС источника, а $r$ – его внутреннее сопротивление.

Вольтамперная характеристика (ВАХ) такого источника, то есть зависимость напряжения $U$ от силы тока $I$, является линейной. На графике она представляет собой отрезок прямой, соединяющий точку на оси ординат, соответствующую ЭДС (режим холостого хода, $I=0$), и точку на оси абсцисс, соответствующую току короткого замыкания (режим короткого замыкания, $U=0$).

Мощность, выделяемая во внешней цепи, зависит от силы тока. Максимальная полезная мощность достигается, когда сопротивление внешней нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника. Рассчитать максимальную мощность можно по формуле: $N_{max} = \frac{\mathscr{E}^2}{4r}$.

Ответ: Химическая батарея преобразует химическую энергию в электрическую за счет окислительно-восстановительных реакций. Её вольтамперная характеристика является линейной и описывается уравнением $U = \mathscr{E} - Ir$. Максимальная мощность, отдаваемая во внешнюю цепь, достигается при равенстве внешнего и внутреннего сопротивлений и равна $N_{max} = \frac{\mathscr{E}^2}{4r}$.

Принцип работы и характеристики солнечной батареи

Работа солнечной батареи основана на явлении внутреннего фотоэффекта, который возникает в полупроводниках на p-n переходе. P-n переход – это область контакта двух полупроводников с разными типами проводимости: p-типа (дырочная проводимость) и n-типа (электронная проводимость).

При контакте этих полупроводников происходит диффузия основных носителей заряда: электроны переходят из n-области в p-область, а дырки – из p-области в n-область. В результате рекомбинации вблизи границы контакта образуется обедненный слой, возникает внутреннее электрическое поле и контактная разность потенциалов, препятствующая дальнейшей диффузии.

Когда на p-n переход падает свет, его энергия поглощается и приводит к генерации дополнительных пар носителей заряда (электрон-дырка). Внутреннее поле p-n перехода разделяет эти пары: электроны направляются в n-область, а дырки – в p-область. Это создает фото-ЭДС. При подключении внешней нагрузки по цепи начинает течь электрический ток.

Солнечная батарея является нелинейным источником напряжения. Её вольтамперная характеристика представляет собой кривую, которая на графике $U(I)$ располагается выше прямой, соединяющей точку напряжения холостого хода ($U_{хх}$) и точку тока короткого замыкания ($I_{кз}$).

Из-за нелинейности ВАХ максимальная мощность солнечной батареи оказывается выше, чем у гипотетической химической батареи с такими же значениями напряжения холостого хода и тока короткого замыкания. Значение максимальной мощности находится из ВАХ как площадь наибольшего прямоугольника, который можно вписать под кривую.

Ответ: Солнечная батарея преобразует энергию света в электрическую на основе внутреннего фотоэффекта в p-n переходе. Её вольтамперная характеристика нелинейна, вследствие чего максимальная мощность, отдаваемая солнечной батареей, превышает максимальную мощность линейного (химического) источника с теми же значениями напряжения холостого хода и тока короткого замыкания.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по физике за 11 класс, для упражнения номер 1 расположенного на странице 26 к тетради для лабораторных работ серии классический курс 2010 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по физике к упражнению №1 (с. 26), автора: Парфентьева (Наталия Андреевна), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение.