Номер 123, страница 160 - гдз по русскому языку 11 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2025

Уровень обучения: базовый и углублённый

Цвет обложки: серый

ISBN: 978-5-346-04387-4

Популярные ГДЗ в 11 классе

Функциональная стилистика. Параграф 5. Научный стиль речи - номер 123, страница 160.

№123 (с. 160)

Условие. №123 (с. 160)

скриншот условия

123. 1. Прочитайте фрагмент книги «Этногенез и биосфера Земли» выдающегося учёного Льва Николаевича Гумилёва (1912–1992). Как вы полагаете, из какой части книги взят этот отрывок? Объясните, почему вы так думаете. Дайте комментарии к названию этого фрагмента.

Определите, к какому стилю речи относится текст. Аргументируйте свой ответ.

Найдите языковые средства, которые не характерны для этого стиля. Объясните, является ли их употребление стилистической ошибкой и почему. Сделайте выводы.

Боязнь разочарования

Когда читатель нашего времени покупает и открывает новую книгу по истории или этнографии, он не уверен, что прочтёт её даже до середины. Книга может показаться ему скучной, бессмысленной или просто не отвечающей его вкусу. Но читателю-то ещё хорошо: он просто потерял два-три рубля, а каково автору? Сборы сведений. Постановка задачи. Десятилетия поисков решения. Годы за письменным столом. Объяснения с рецензентами. Борьба с редактором. И вдруг всё впустую — книга неинтересна! Она лежит в библиотеках... и её никто не берёт. Значит, жизнь прошла даром.

Это так страшно, что необходимо принять все меры для избежания такого результата. Но какие? За время обучения в университете и в аспирантуре будущему автору нередко внушается мысль, что его задача — выписать как можно больше цитат из источников, сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод: в древности были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хорошо; рабы были хорошие, но им было плохо. А крестьянам жилось хуже.

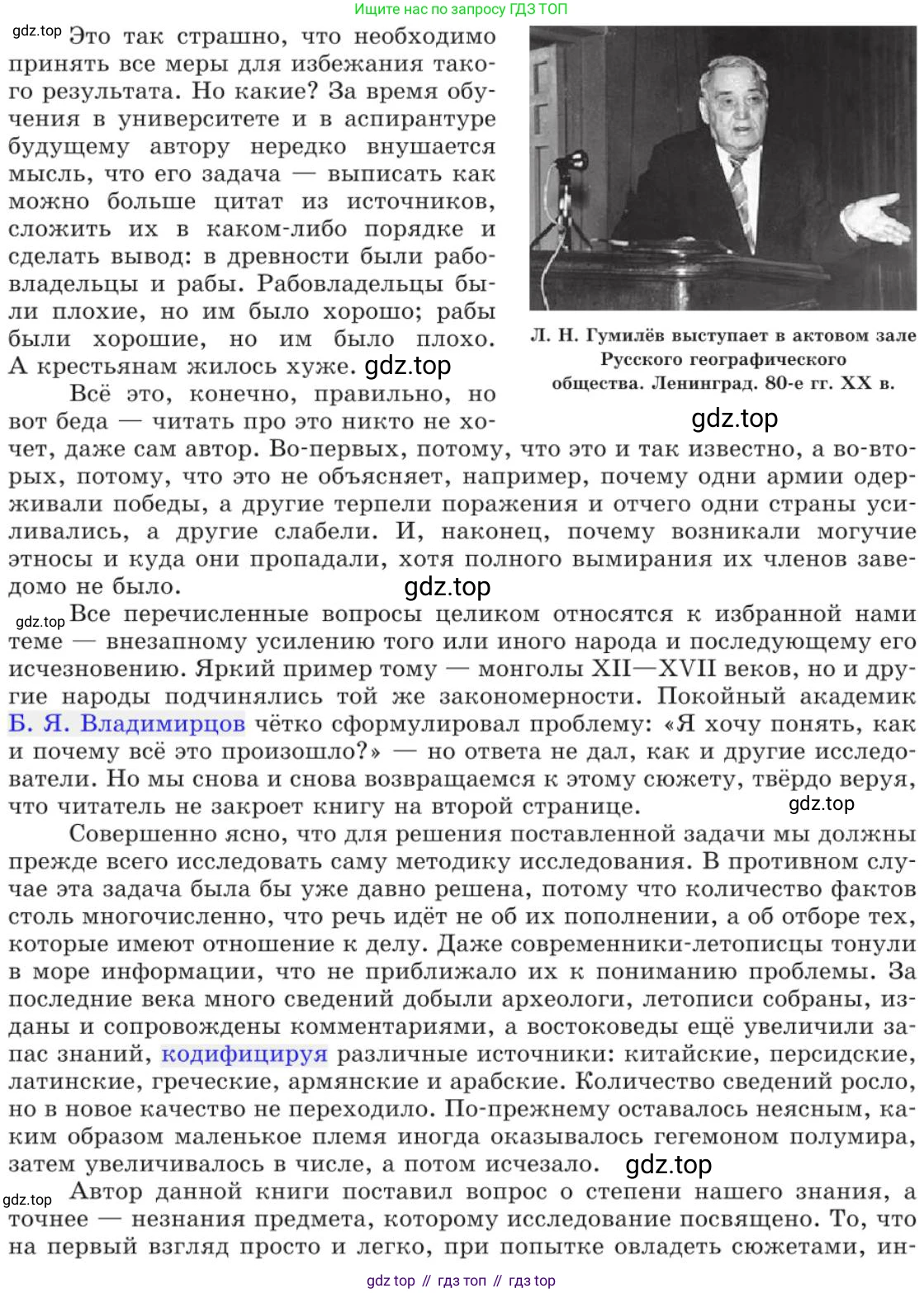

Л. Н. Гумилёв выступает в актовом зале Русского географического общества. Ленинград. 80-е гг. XX в.

Всё это, конечно, правильно, но вот беда — читать про это никто не хочет, даже сам автор. Во-первых, потому, что это и так известно, а во-вторых, потому, что это не объясняет, например, почему одни армии одерживали победы, а другие терпели поражения и отчего одни страны усиливались, а другие слабели. И, наконец, почему возникали могучие этносы и куда они пропадали, хотя полного вымирания их членов заведомо не было.

Все перечисленные вопросы целиком относятся к избранной нами теме — внезапному усилению того или иного народа и последующему его исчезновению. Яркий пример тому — монголы XII–XVII веков, но и другие народы подчинялись той же закономерности. Покойный академик Б. Я. Владимирцов чётко сформулировал проблему: «Я хочу понять, как и почему всё это произошло?» — но ответа не дал, как и другие исследователи. Но мы снова и снова возвращаемся к этому сюжету, твёрдо веруя, что читатель не закроет книгу на второй странице.

Совершенно ясно, что для решения поставленной задачи мы должны прежде всего исследовать саму методику исследования. В противном случае эта задача была бы уже давно решена, потому что количество фактов столь многочисленно, что речь идёт не об их пополнении, а об отборе тех, которые имеют отношение к делу. Даже современники-летописцы тонули в море информации, что не приближало их к пониманию проблемы. За последние века много сведений добыли археологи, летописи собраны, изданы и сопровождены комментариями, а востоковеды ещё увеличили запас знаний, кодифицируя различные источники: китайские, персидские, латинские, греческие, армянские и арабские. Количество сведений росло, но в новое качество не переходило. По-прежнему оставалось неясным, каким образом маленькое племя иногда оказывалось гегемоном полумира, а затем увеличивалось в числе, а потом исчезало.

Автор данной книги поставил вопрос о степени нашего знания, а точнее — незнания предмета, которому исследование посвящено. То, что на первый взгляд просто и легко, при попытке овладеть сюжетами, интересующими читателя, превращается в загадку. Поэтому обстоятельную книгу писать надо. К сожалению, мы не можем сразу предложить точные дефиниции (которые, вообще говоря, весьма облегчают исследование), но по крайней мере мы имеем возможность сделать первичные обобщения. Пусть даже они не исчерпывают всей сложности проблемы, но в первом приближении позволят получить результаты, вполне пригодные для интерпретации этнической истории, которую ещё предстоит написать. Ну а если найдётся привердливый рецензент, который потребует дать в начале книги чёткое определение понятия «этнос», то можно сказать так: этнос — феномен биосферы, или системная целостность дисперсной типа, работающая на геобиохимической энергии живого вещества, в согласии с принципом второго начала термодинамики, что подтверждается диахронической последовательностью исторических событий. Если этого достаточно для понимания, то книгу дальше можно не читать.

2. Л. Н. Гумилёв был выдающимся учёным XX века, основоположником пассионарной теории этногенеза. По воспоминаниям современников, Лев Николаевич умел говорить уважительно с любым слушателем и о сложных научных проблемах рассказывал понятно, доступно и очень увлекательно. Проявляется ли эта особенность речи Л. Н. Гумилёва в прочитанном вами фрагменте вступительной части его научной монографии? Назовите приёмы, которыми пользуется автор, чтобы заинтересовать читателя книгой.

Решение. №123 (с. 160)

Решение 2. №123 (с. 160)

1.

Из какой части книги взят этот отрывок и комментарии к названию.

Данный отрывок взят из вступительной части книги (предисловия или введения). На это указывает несколько признаков. Во-первых, автор задает тон всему произведению, обозначая проблему, которую он собирается решить. Он говорит о «боязни разочарования» как читателя, так и автора научной работы, тем самым устанавливая контакт с аудиторией и объясняя мотивы написания книги. Во-вторых, он критикует существующие подходы к изучению истории («выписать как можно больше цитат», сделать примитивный вывод), чтобы на этом фоне показать новизну и необходимость своего собственного метода. В-третьих, автор прямо формулирует цели и задачи своего исследования: «для решения поставленной задачи мы должны прежде всего исследовать саму методику исследования». Наконец, он представляет ключевое понятие своей работы — «этнос» — и дает ему предварительное, сложное определение, как бы очерчивая предметную область дальнейшего повествования.

Название «Боязнь разочарования» является очень точным и многогранным. Оно отражает опасения сразу двух сторон:

- Читателя: он боится потратить время и деньги на книгу, которая окажется «скучной, бессмысленной», не даст ему новых знаний и не ответит на интересующие его вопросы.

- Автора: он боится, что его многолетний труд («Десятилетия поисков решения. Годы за письменным столом») окажется напрасным, а книга — невостребованной («лежит в библиотеках... и её никто не берёт»).

Таким образом, название задает эмоциональный и проблемный контекст, показывая, что книга написана как ответ на это взаимное разочарование и призвана преодолеть барьер между серьезной наукой и любознательным читателем.

Стиль текста и его аргументация.

Текст относится к научному стилю, а точнее — к его научно-популярной разновидности.

Аргументы в пользу научного стиля:

- Цель: сообщение научных знаний, представление новой научной концепции (пассионарной теории этногенеза) и методологии исследования.

- Лексика: использование большого количества терминов из разных областей науки: этнография, монография, рецензент, методика исследования, кодифицируя, дефиниции, интерпретации, этнос, феномен биосферы, геобиохимическая энергия, принцип второго начала термодинамики, диахроническая последовательность.

- Синтаксис: наличие сложных синтаксических конструкций, логичность и последовательность изложения мысли. Автор выстраивает четкую аргументацию: постановка проблемы → критика старых методов → формулировка новых задач → введение основного понятия.

Однако текст не является сугубо академическим. Элементы публицистического стиля делают его научно-популярным, рассчитанным на широкую аудиторию.

Языковые средства, не характерные для строго научного стиля.

В тексте присутствуют языковые средства, более свойственные публицистическому или даже разговорному стилю.

- Эмоционально-оценочная лексика: «страшно», «всё впустую», «вот беда», «привередливый рецензент».

- Разговорные конструкции и частицы: «Но читателю-то ещё хорошо», «Ну а если найдётся...».

- Риторические вопросы и восклицания: «Но какие?», «Я хочу понять, как и почему всё это произошло?», «книга неинтересна!».

- Экспрессивный синтаксис: короткие номинативные предложения, создающие динамику («Сборы сведений. Постановка задачи. Десятилетия поисков...»).

- Обращение к читателю и использование местоимения «мы»: «Когда читатель нашего времени...», «избранной нами теме», «мы должны», что создает эффект диалога.

- Ирония: упрощенное, утрированное описание примитивного подхода к истории: «в древности были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хорошо; рабы были хорошие, но им было плохо».

Употребление этих средств не является стилистической ошибкой. Это осознанный авторский прием. Л. Н. Гумилёв стремился не просто изложить научные факты для узкого круга специалистов, а сделать свою сложную теорию доступной и интересной для широкого круга образованных читателей. Смешение стилей помогает ему решить эту задачу: научная терминология обеспечивает точность, а публицистические и разговорные элементы делают текст живым, увлекательным и убедительным.

Вывод: данный текст — яркий пример научно-популярного стиля, в котором автор намеренно использует стилистически разнородные языковые средства для популяризации своей научной теории. Это не ошибка, а эффективный способ ведения диалога с читателем.

2.

Да, особенность речи Л. Н. Гумилёва — умение говорить о сложном просто и увлекательно — ярко проявляется в этом фрагменте. Несмотря на то, что речь идет о методологии научного исследования и вводятся сложнейшие термины из биофизики и термодинамики, автор строит текст так, чтобы удержать внимание читателя с первых строк.

Для того чтобы заинтересовать читателя, автор использует следующие приёмы:

- Создание интриги и постановка проблемы. Он начинает не с сухой теории, а с общепонятной ситуации — выбора книги и страха разочароваться. Это сразу вовлекает читателя в рассуждение.

- Диалогизация текста. Автор постоянно обращается к читателю, использует местоимение «мы», задает риторические вопросы, имитируя живой разговор.

- Использование контраста. Он противопоставляет скучный, формальный подход к истории («рабовладельцы и рабы») и по-настояшему интригующие вопросы («почему одни страны усиливались, а другие слабели», «почему возникали могучие этносы и куда они пропадали»).

- Эмоциональное воздействие. Использование экспрессивной лексики («страшно», «впустую») создает эмоциональный отклик у читателя.

- Ирония и упрощение. Пример с рабовладельцами и рабами — это ироничное и намеренно упрощенное изложение, которое делает критикуемый подход наглядным и легко понятным.

- Провокационный финал. В конце он дает сверхсложное, почти «неподъемное» определение этноса и бросает читателю вызов: «Если этого достаточно для понимания, то книгу дальше можно не читать». Этот приём одновременно демонстрирует серьезность научного подхода и провоцирует любопытство: читателю становится интересно, как автор сможет «расшифровать» это определение в дальнейшем.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 11 класс, для упражнения номер 123 расположенного на странице 160 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №123 (с. 160), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.