Номер 194, страница 249 - гдз по русскому языку 11 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2026

Уровень обучения: базовый и углублённый

Цвет обложки: серый

ISBN: 978-5-346-04387-4

Популярные ГДЗ в 11 классе

Культура речи. Параграф 8. Культура речи как раздел лингвистики - номер 194, страница 249.

№194 (с. 249)

Условие. №194 (с. 249)

скриншот условия

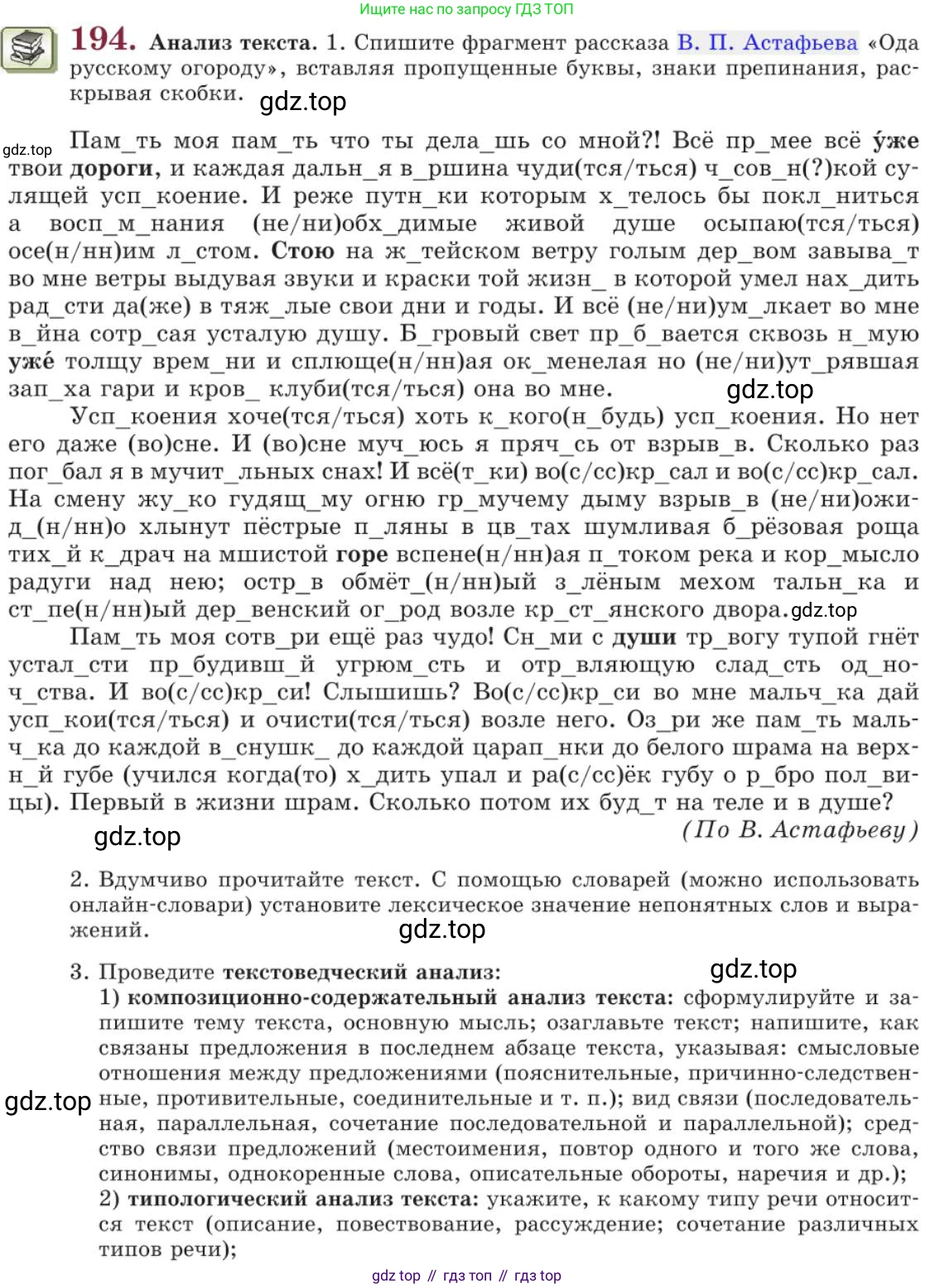

194. Анализ текста. 1. Спишите фрагмент рассказа В. П. Астафьева «Ода русскому огороду», вставляя пропущенные буквы, знаки препинания, раскрывая скобки.

Пам_ть моя пам_ть что ты дела_шь со мной?! Всё пр_мее всё уже твои дороги, и каждая дальн_я в_ршина чуди(тся/ться) ч_сов_кой су_лящей усп_коение. И реже путн_ки которым х_телось бы покл_ниться а восп_м_нания (не/ни)обх_димые живой душе осыпаю(тся/ться) осе(н/нн)им л_стом. Стою на ж_тейском ветру голым дер_вом завыва_т во мне ветры выдувая звуки и краски той жизн_в которой умел нах_дить рад_сти да(же) в тяж_лые свои дни и годы. И всё (не/ни)ум_лкает во мне а в_йна сотр_сая усталую душу. Б_гровый свет пр_б_вается сквозь н_мую мою усп_шую радость далёкой и близкой, и горькую, и не_горькую печаль. На смену ж_ёл_му, а потом крас_ному солнцу дня, по_в_лялась в н_б_ ноч_ная звезда или звёзды, а в воздухе всё чаще пах_ло гр_зами, пах_ло грозой, и чем больше пах_ло гр_зой, тем сильнее я ж_дал её, пред_чу_ствуя очищение и успо_коение. И всё (не/ни)ут_рявшая запа_ха гари и кров_ клуби(тся/ться) она во мне.

Усп_коения хоче(тся/ться) хоть к_кого(н_будь) усп_коения. Но нет его даже (во)сне. И (во)сне муч_юсь я пряч_сь от взрыв_в. Сколько раз пог_бал я в мучит_льных снах! И всё(т_ки) во(с/сс)кр_сал и во(с/сс)кр_сал. На смену жу_ко гудящ_му огню гр_мучему дыму взрыв_в (не/ни)ожи_да(н/нн)о хлынут пёстрые п_ляны в цв_тах шумл_вая б_рёзовая роща тих_й к_драч на мшистой горе вспене(н/нн)ая п_током река и кор_мысло радуги над нею; остр_в обмёт_(н/нн)ый з_лёным мехом тальн_ка и дер_венский ог_род возле кр_ст_янского двора.

Пам_ть моя сотв_ри ещё раз чудо! Сн_ми с души тр_вогу тупой гнё_т устал_сти пр_будивш_й угрюм_сть и отр_вляющ_й слад_сть од ноч_ства. И во(с/сс)кр_си! Слышишь? Во(с/сс)кр_си во мне мальч_ка дай ч_ка до каждой в_снушк_ до каждой царап_нки до белого шрама на верх_й губе (учился когда(то) х_дить упал и ра(с/сс)ёк губу о р_бро пол_вицы). Первый в жизни шрам. Сколько потом их буд_т на теле и в душе?

(По В. Астафьеву)

2. Вдумчиво прочитайте текст. С помощью словарей (можно использовать онлайн-словари) установите лексическое значение непонятных слов и выражений.

3. Проведите текстоведческий анализ:

1) композиционно-содержательный анализ текста: сформулируйте и запишите тему текста, основную мысль; озаглавьте текст; напишите, как связаны предложения в последнем абзаце текста, указывая: смысловые отношения между предложениями (пояснительные, причинно-следственные, противительные, соединительные и т. п.); вид связи (последовательная, параллельная, сочетание последовательной и параллельной); средство связи предложений (местоимения, повтор одного и того же слова, синонимы, однокоренные слова, описательные обороты, наречия и др.);

2) типологический анализ текста: укажите, к какому типу речи относит_ся текст (описание, повествование, рассуждение; сочетание различных типов речи);

3) стилистический анализ текста: напишите, к какой функциональной разновидности языка относится текст; перечислите основные стилевые признаки текста (сфера применения, задачи речи, основные стилевые черты, а также характерные для стиля языковые средства и стилистические приёмы); перечислите изобразительно-выразительные языковые средства, использованные в тексте (тропы, фигуры речи).

4. Проведите разные виды языкового разбора:

1) фонетический (осыпаются, тяжёлые);

2) словообразовательный (взрыв, кедрач);

3) лексический (часовенка, чудится, сулящий — второе предложение текста);

4) морфемный и морфологический (выделенные слова), докажите, что каждое из них имеет омограф (графический омоним);

5) синтаксический (последнее предложение первого абзаца).

5. Проведите (устно) орфографический и пунктуационный разборы последнего абзаца текста.

6. Кратко, но аргументированно напишите, какое душевное состояние лирического героя охарактеризовано в данном отрывке и чем оно вызвано.

Решение. №194 (с. 249)

Решение 2. №194 (с. 249)

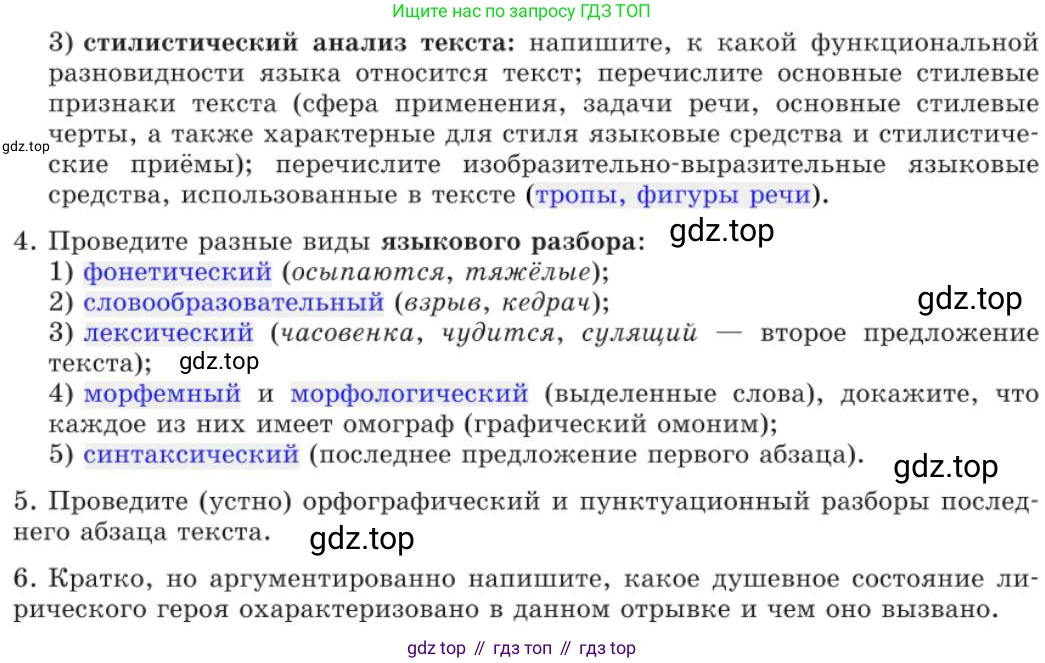

1. Спишите фрагмент рассказа В. П. Астафьева «Ода русскому огороду», вставляя пропущенные буквы, знаки препинания, раскрывая скобки.

Память моя, память, что ты делаешь со мной?! Всё при мне, всё уже твои дороги, и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение. И реже пути, к которым хотелось бы поклониться, а воспоминания, необходимые живой душе, осыпаются всё обильнее и оседают на дне моём. Стою на житейском ветру голым дервом, завивает во мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, в которой умел находить радости даже в самые тяжёлые дни и годы. И всё не умолкает во мне и не истлевает, и иная сотрапезница, иная подруга давно оставила меня, а иная сама устала, но память, память неотступна. Бьётся сквозь немую уже толщу времени и, сплющенная, оменелая, неупрямая, не утерявшая запаха гари и крови, клубится она во мне.

Успокоения хочется хоть какого-нибудь успокоения. Но нет его даже во сне. И во сне мучаюсь я, прячусь от взрывов. Сколько раз погрязал я в мучительных снах! И всё-таки воскресал и воскресал. На смену жухнущему огню, жгучему дыму, взрывам ожидали бы пёстрые поляны в цветах, шумливая берёзовая роща и тихий плеск, драч на мшистой горе, вспененная потоком река и коромысло радуги над нею; остро в обмётанный зелёным мехом тальника и стланиковый деревенский огород возле крестьянского двора.

Память моя, сотвори ещё раз чудо! Сними с души тревогу, тупой гнёт усталости, отравляющую сладость уныния и отвращения к жизни, к самому себе. Сотри в ней всё лишнее, наносное, злое, пробуди её, угрюмую, и воскреси! Слышишь? Воскреси во мне мальчишку, дай успокоиться и очиститься возле него. Озари же память мальчишку до каждой веснушки, до каждой царапинки, до белого шрама на верхней губе (учился когда-то ходить, упал и рассëк губу о бровь половицы). Первый в жизни шрам. Сколько потом их будет на теле и в душе?

2. Вдумчиво прочитайте текст. С помощью словарей (можно использовать онлайн-словари) установите лексическое значение непонятных слов и выражений.

- Оменелая – окаменевшая, ставшая неподвижной, твёрдой, как камень. Прилагательное образовано от глагола «оменеть», который означает утрату чувствительности, оцепенение.

- Дерво – устаревшая форма слова «дерево». В тексте используется для создания образа одинокого, беззащитного перед «житейским ветром» человека.

- Сотрапезница – та, кто разделяет с кем-либо трапезу, еду; собутыльница. В переносном смысле – спутница, близкий человек.

- Драч – заросли кустарника, ивняка по берегам рек.

- Тальник – общее название некоторых видов кустарниковых ив.

- Стланик – стелющийся по земле кустарник.

3. Проведите текстоведческий анализ:

1) композиционно-содержательный анализ текста

Тема текста – роль памяти в жизни человека, её всепроникающая, мучительная и одновременно целительная сила. Это диалог-исповедь лирического героя со своей памятью.

Основная мысль – память является неотъемлемой частью души человека; она может приносить страдания, напоминая о тяжёлых моментах, но она же является и источником духовного очищения, возрождения и обретения внутренней гармонии через возвращение к истокам, к чистоте детского мировосприятия.

Возможные заголовки: «Диалог с памятью», «Исповедь души», «Сила воспоминаний».

Смысловые отношения между предложениями в последнем абзаце: предложения связаны между собой последовательной и пояснительной связью. Первое предложение («Первый в жизни шрам.») является выводом из предыдущего, где описывается происхождение шрама. Второе предложение («Сколько потом их будет на теле и в душе?») – это риторический вопрос, который логически продолжает размышления автора о жизненных ранах, расширяя тему от конкретного физического шрама до душевных травм.

Средства связи предложений в тексте:

- Лексические повторы: «память моя, память», «успокоения хочется... успокоения», «воскресал и воскресал», «воскреси... воскреси».

- Местоимения: «что ты делаешь со мной», «всё при мне», «она во мне».

- Союзы и союзные слова: «и», «а», «но», «в которой».

- Единство видо-временных форм глаголов: преобладание глаголов настоящего времени в описании состояния героя («стою», «завивает», «мучаюсь») и повелительного наклонения в обращении к памяти («сотвори», «сними», «воскреси»).

- Синтаксический параллелизм: «иная сотрапезница... а иная сама устала», «Сними с души тревогу... Сотри в ней всё лишнее... пробуди её... и воскреси».

2) типологический анализ текста

В тексте наблюдается сочетание нескольких типов речи:

- Рассуждение (размышление): является доминирующим типом. Весь текст представляет собой внутренний монолог, обращение к памяти, анализ собственного душевного состояния («Память моя, память, что ты делаешь со мной?!», «Успокоения хочется...»).

- Описание: используется для создания образов и передачи чувств героя. Например, описание состояния героя («Стою на житейском ветру голым дервом»), описание картин природы, которые должна воскресить память («пёстрые поляны в цветах, шумливая берёзовая роща...»).

- Повествование: присутствует в виде отдельных элементов, когда герой вспоминает конкретные события прошлого (например, как получил шрам: «учился когда-то ходить, упал и рассëк губу»).

Таким образом, текст представляет собой синтез рассуждения, описания и повествования, что характерно для лирической прозы.

3) стилистический анализ текста

Функциональная разновидность языка (стиль): художественный.

Сфера применения: художественная литература (лирическая проза).

Задачи речи: воздействовать на чувства и воображение читателя, передать глубоко личные переживания и размышления автора, создать яркие художественные образы.

Основные стилевые черты: высокая эмоциональность, экспрессивность, образность, субъективность авторской позиции.

Характерные языковые средства: широкое использование изобразительно-выразительных средств языка.

Изобразительно-выразительные средства:

- Тропы:

- Олицетворение (и его частный случай – риторическое обращение/апострофа): весь текст построен на обращении к памяти как к живому существу («Память моя, память, что ты делаешь со мной?!», «Сними с души тревогу...»).

- Эпитеты: «голым дервом», «житейском ветру», «мучительных снах», «тупой гнёт», «отравляющую сладость», «угрюмую душу», «зелёным мехом».

- Метафоры: «оседают на дне моём», «завивает во мне ветры», «гнёт усталости», «шрам... в душе».

- Фигуры речи:

- Риторические вопросы: «что ты делаешь со мной?!», «Сколько потом их будет на теле и в душе?».

- Риторические восклицания: «Память моя, память...?!», «Воскреси!».

- Синтаксический параллелизм и анафора: «иная сотрапезница... а иная сама устала», «воскресал и воскресал», «Воскреси во мне мальчишку... Озари же память мальчишку...».

- Инверсия (обратный порядок слов): «Стою на житейском ветру голым дервом».

- Градация (нагнетание): «Сними... Сотри... пробуди... и воскреси!».

4. Проведите разные виды языкового разбора:

1) фонетический (осыпаются, тяжёлые)

осыпаются [асыпай’уц:а] – 5 слогов, 9 букв, 9 звуков.

- о [а] – гласный, безударный

- с [с] – согласный, глухой парный, твёрдый парный

- ы [ы] – гласный, безударный

- п [п] – согласный, глухой парный, твёрдый парный

- а [а] – гласный, ударный

- ю [й’] – согласный, звонкий непарный, мягкий непарный; [у] – гласный, безударный

- т [ц:] – согласный, глухой непарный, твёрдый (долгий звук из-за слияния -тс-)

- с –

- я [а] – гласный, безударный

тяжёлые [т’ижолый’э] – 4 слога, 7 букв, 8 звуков.

- т [т’] – согласный, глухой парный, мягкий парный

- я [и] – гласный, безударный

- ж [ж] – согласный, звонкий парный, твёрдый непарный

- ё [о] – гласный, ударный

- л [л] – согласный, звонкий непарный, твёрдый парный

- ы [ы] – гласный, безударный

- е [й’] – согласный, звонкий непарный, мягкий непарный; [э] – гласный, безударный

2) словообразовательный (взрыв, кедрач)

- Взрыв ← взрывать. Способ образования: бессуффиксный (усечение производящей основы глагола).

- Кедрач ← кедр. Способ образования: суффиксальный (с помощью суффикса -ач-).

3) лексический (часовенка, чудится, сулящий)

- Часовенка – 1. Уменьшительно-ласкательное к «часовня». Часовня – небольшое христианское культовое здание без алтаря. 2. В тексте употреблено в переносном, метафорическом значении: далёкая вершина кажется символом покоя и умиротворения, подобно уединённой часовне. Синонимы: капелла (книжн.).

- Чудится – 1. (безл.) Представляется, кажется, мерещится. Пример: Мне чудится шум моря. 2. В тексте употреблено в значении «кажется», «представляется». Слово многозначное. Синонимы: кажется, мерещится, видится, представляется.

- Сулящий – действительное причастие настоящего времени от глагола «сулить». Сулить – обещать что-либо (часто приятное, выгодное). В тексте употреблено в значении «обещающий», «дающий надежду на что-либо». Синоним: обещающий.

4) морфемный и морфологический (выделенные слова), докажите, что каждое из них имеет омограф (графический омоним)

В тексте есть слово дороги. Докажем, что у него есть омограф.

- Доро́ги (в тексте: «твои доро́ги»)

- Морфемный разбор: доро́г- (корень), -и (окончание). Основа: дорог-.

- Морфологический разбор: Имя существительное. Н.ф. – дорога. Пост. признаки: нарицательное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение. Непост. признаки: именительный падеж, множественное число. В предложении – подлежащее.

- Омограф: дороги́

- Морфологический разбор: Краткое прилагательное. Н.ф. – дорогой. Пост. признаки: качественное. Непост. признаки: множественное число. В предложении – сказуемое. Пример: Эти часы мне очень дороги́.

В тексте есть слово мою. Докажем, что у него есть омограф.

- Мою́ (в тексте: «оседают на дне моём», но для примера возьмём форму «мою душу»)

- Морфемный разбор: моj- (корень), -ю (окончание). Основа: моj-.

- Морфологический разбор: Местоимение-прилагательное (притяжательное). Н.ф. – мой. Пост. признаки: притяжательное. Непост. признаки: женский род, единственное число, винительный падеж. В предложении – определение.

- Омограф: мо́ю

- Морфемный разбор: мо́j- (корень), -ю (окончание). Основа: моj-.

- Морфологический разбор: Глагол. Н.ф. – мыть. Пост. признаки: несовершенный вид, переходный, I спряжение. Непост. признаки: изъявительное наклонение, настоящее время, 1-е лицо, единственное число. В предложении – сказуемое. Пример: Я мо́ю руки перед едой.

5) синтаксический (последнее предложение первого абзаца)

Успокоения хочется хоть какого-нибудь успокоения.

- Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное, безличное, распространённое, полное, не осложнено.

- Грамматическая основа: хочется (простое глагольное сказуемое, выраженное безличным глаголом).

- Второстепенные члены:

- (хочется) чего? – успокоения (первое) – дополнение, выраженное именем существительным в родительном падеже.

- (хочется) чего? – успокоения (второе) – дополнение, выраженное именем существительным в родительном падеже.

- (успокоения) какого? – какого-нибудь – определение, выраженное неопределённым местоимением.

- хоть – усилительная частица, не является членом предложения.

5. Проведите (устно) орфографический и пунктуационный разборы последнего абзаца текста.

Первый в жизни шрам. Сколько потом их будет на теле и в душе?

- Орфография:

- Первый – окончание -ый в имени прилагательном мужского рода, И.п., ед.ч.

- жизни – в сочетании ЖИ-ШИ пишется буква И.

- сколько – наречие пишется слитно.

- потом – наречие пишется слитно.

- будет – глагол I спряжения, 3-го лица, единственного числа, имеет окончание -ет.

- в душе – имя существительное 1-го склонения в дательном падеже имеет окончание -е.

- Пунктуация:

- В конце первого предложения («Первый в жизни шрам.») ставится точка, так как это повествовательное, невосклицательное предложение.

- В конце второго предложения («Сколько потом их будет на теле и в душе?») ставится вопросительный знак, так как это вопросительное по цели высказывания предложение (риторический вопрос).

- Союз «и» соединяет однородные обстоятельства места («на теле» и «в душе»), поэтому запятая между ними не ставится.

6. Кратко, но аргументированно напишите, какое душевное состояние лирического героя охарактеризовано в данном отрывке и чем оно вызвано.

В данном отрывке лирический герой находится в состоянии глубокой душевной смуты, усталости и тоски. Он чувствует себя измотанным «житейским ветром» и переполненным воспоминаниями, которые одновременно и мучают его («запах гари и крови»), и являются единственным источником жизненной силы («выдувая звуки и краски той жизни»). Его состояние – это кризис, пограничное состояние между отчаянием («тупой гнёт усталости, отравляющую сладость уныния») и страстным желанием очищения и возрождения.

Это состояние вызвано всепоглощающей силой памяти. Память для героя – не просто архив прошлого, а живая, деятельная сущность, которая властно вторгается в его настоящее. Она не даёт покоя, заставляет вновь и вновь переживать трагические моменты, но в то же время именно в ней герой ищет спасение. Он взывает к ней с мольбой воскресить в себе «мальчишку» – то есть чистое, незамутнённое мироощущение детства, чтобы обрести успокоение и силы жить дальше. Таким образом, его душевные страдания вызваны болезненным, но необходимым процессом самоанализа и поиска опоры в собственном прошлом.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 11 класс, для упражнения номер 194 расположенного на странице 249 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №194 (с. 249), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.