Номер 195, страница 250 - гдз по русскому языку 11 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2025

Уровень обучения: базовый и углублённый

Цвет обложки: серый

ISBN: 978-5-346-04387-4

Популярные ГДЗ в 11 классе

Культура речи. Параграф 8. Культура речи как раздел лингвистики - номер 195, страница 250.

№195 (с. 250)

Условие. №195 (с. 250)

скриншот условия

195. Русская словесность. 1. Спишите отрывок из повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант», вставляя пропущенные буквы, знаки препинания и раскрывая скобки. Текст можно разделить на две части и выполнить работу в два приема.

С первых же ш_гов когда лучи тёплого д_ дня ударили ему в лицо и он инст_нктивно пов_рач_вал к со(?)нцу свои (не/ни)зрячие глаза (как)буд(то) чу(?)ствуя к к_кому центру т_готе_т_ всё окружа_щее. Для него (не/ни)было (не/ни) этой пр_зрачной дал_да (не/ни) ш_роко ра_двинут_го г_р_зонта. Он чу(?)ствовал только как что(то) м_т_риальное л_ска_щее и тёплое к_са_е(тся/ться) его лица нежным, согр_вающим пр_ко_новением. (По)том кто(то) пр_хладный и лёгкий хотя и менее лёгкий чем тепло солн_чных лучей сн_мает с его лица эту негу и проб_гает по нём ощущени_м све_жей пр_хлады. В к_мн_тах мальчик пр_вык двига(тся/ться) св_бодно чу(?)ствуя (во)круг себя пуст_ту. Здесь же его охв_тили какие(то) стран(н/нн)о не_жн_ые волны то нежно л_скающ_е то щ_кочущ_е и опь_няющ_е. Тёплые пр_ко_новения со(?)нца быстро обмах_вались в_ения в уши охват_вая лицо виски голову до самого з_тылка т_нулась (во)круг (как)буд(то) ст_раясь подх_в_тить мальчика ув_лечь(?) его куда(то) в пр_странство которого он (не/ни)мог вид_ть ун_ся с_знание нав_вая з_бывшую истому. Тогда(то) рука мальчика крепче сж_мала руку матери а его сер(?)це зам_рало и казалось (вот)вот (со)всем пер_станет би(тся/ться).

Когда его ус_дили он (как)буд(то) (не/ни)ск_лько успо_коился. Теп_рь (не)смотря на стра(н/нн)ое ощущение переполн_вшее всё его су_щество он всё же стал было разл_чать отдельные звуки. Тёмные ласк_вые волны н_слись (по)преж_му (не/ни)уд_ржимо ему к_залось что они прон_кают внутрь его тела так как удары его вск_лыхавш_йся крови п_дымались и опускались (в)месте с удар_ми этих волн. Но теперь к_залась то яркую трель жав_ронка то тихий шел_ст берёзки то чуть слышные в_плески реки. Ласт_чка св_стела лёгким крылом опис_вая (не/ни)в_д_леке пр_чудливые круги зв_нели мошки и над всем этим прон_сился порой пр_тяжный и п_чаль-ный окрик пахаря на равнине, пону_кавшего волов над распахиваемой по-лоской.

Но мальчик (не/ни)мог схв_тить этих звуков в их целом (не/ни)мог со_д_нить их ра(с/сс)пол_жить в пр_сп_ктиве. Они (как)буд(то) пад_ли прон_кая в тёмную головку один за другим то тихие (не/ни)ясные то гром-кие яркие оглушающ_е. (По)време_нам они т_лпились _дн_време(н/нн)о (не/ни)пр_ятно смеш_ваясь в (не/ни)по-нятную ди(с/сс)г_рмонию. А ветер с поля всё св_стел в уши и мальчику к_залось что волны бегут быстрее и их рок_т заст_лает все ост_льные звуки которые несу(тся/ться) теперь (от)ку-да(то) из другого мира точно восп_м_-нание о вч_рашнем дне. И по мере того как звуки тускнели, в грудь мальчика вл_валось ощущение какой(то) щ_ко-чущей истомы. Лицо подёрг_валось р_тмически проб_гавш_ми по нём пер_лив_ми; глаза то закр_вались то откр_вались опять брови тр_вожно двиг_лись и (во)всех ч_ртах про_б_вался вопрос т_жёлое усилие мысли и вообр_жения. (Не/ни)окрепш_е и пер_полне(н/нн)ое новыми ощущени_ми с_знание нач_нало из-немогать: оно ещё б_ролось с н_хлынувш_ми (со)всех сторон вп_ч_тлени-ями стр_мясь уст_ять среди них слить их в одно целое и таким обр_зом овл_деть ими поб_дить их. Но задача была (не/ни) по сил_м тёмному моз_гу ребёнка которому (не/ни)дост_вало для этой работы зрит_льных пр_дставлений.

И звуки л_тели и пад_ли один за другим всё ещё слишком пёстрые и слишком звонкие... Охв_тившие мальчика волны пр_жжённее нал_тая из окружающ_го зв_невшего и рок_тавшего мрака и см_няясь новыми волнами новыми звуками... бы-стрее выше мучит_льнее п_дымали они его укач_вали баюк_ли...

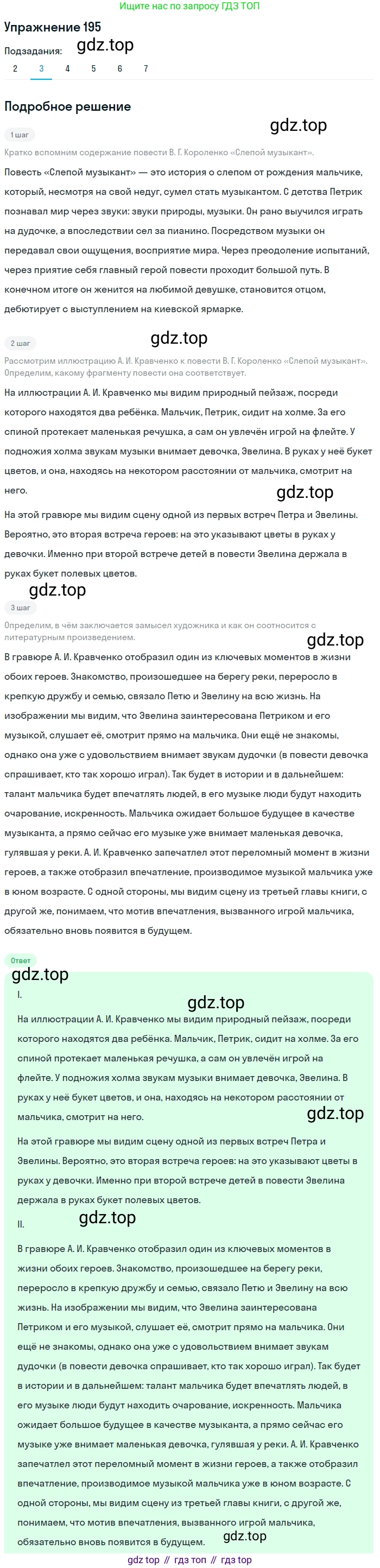

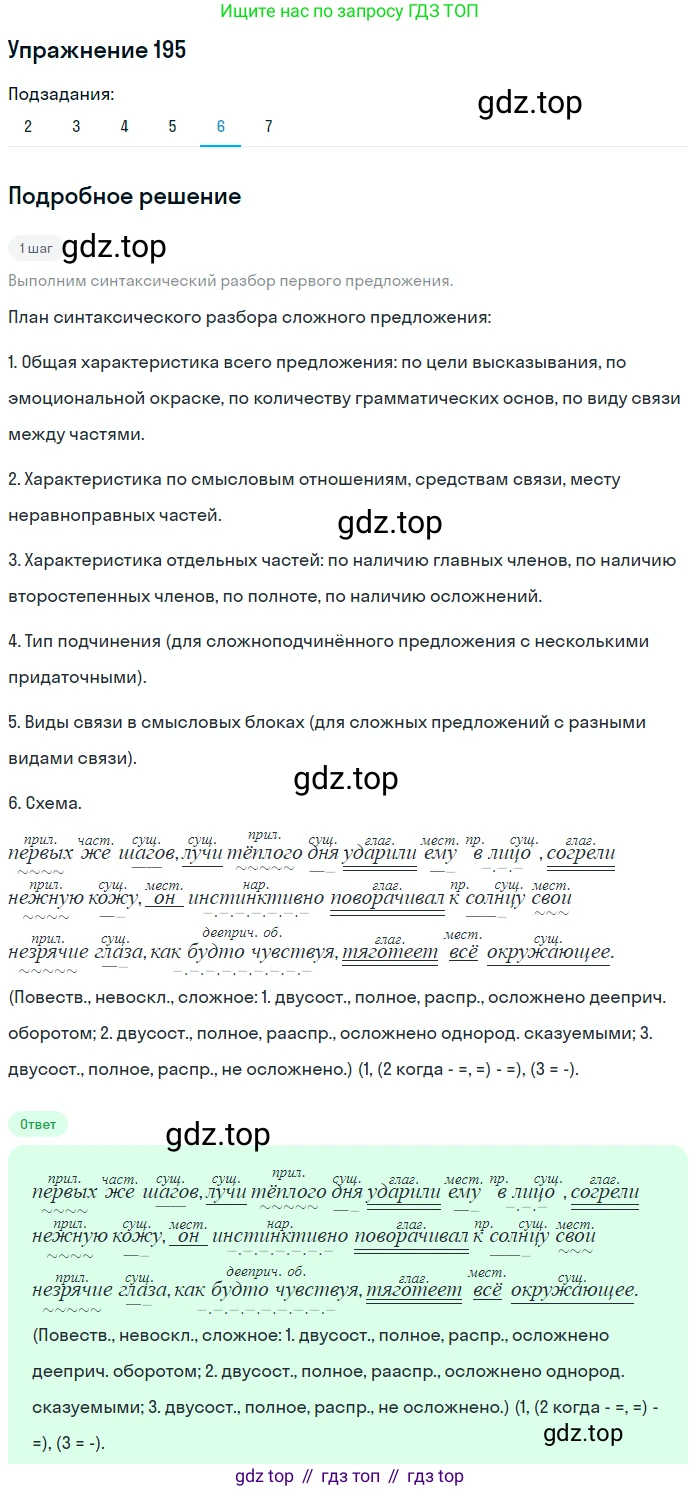

А. И. Кравченко. Иллюстрация к повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Гравюра на дереве. 1927 г.

2*. Перечитайте текст. Какое состояние слепого мальчика в нём описано? Подчеркните слова, передающие зрительные и осязательные ощущения. Попробуйте объединить эти слова в тематические группы. Слова каких ча-стей речи войдут в них и почему?

3. Рассмотрите иллюстрацию советского художника Алексея Ильича Крав-ченко (1889—1940) к повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Какому фрагменту повести она соответствует? В чём, по-вашему, заключается за-мысел художника и как он соотносится с литературным произведением? Прежде чем ответить на этот вопрос, пролистайте повесть, чтобы вспомнить её содержание и выбрать фрагменты, которые вам захотелось бы пере-читать.

4. Разберите по составу выделенные слова.

5*. В выделенных предложениях найдите слова, образованные бессуффикс-ным способом, и проведите их словообразовательный разбор.

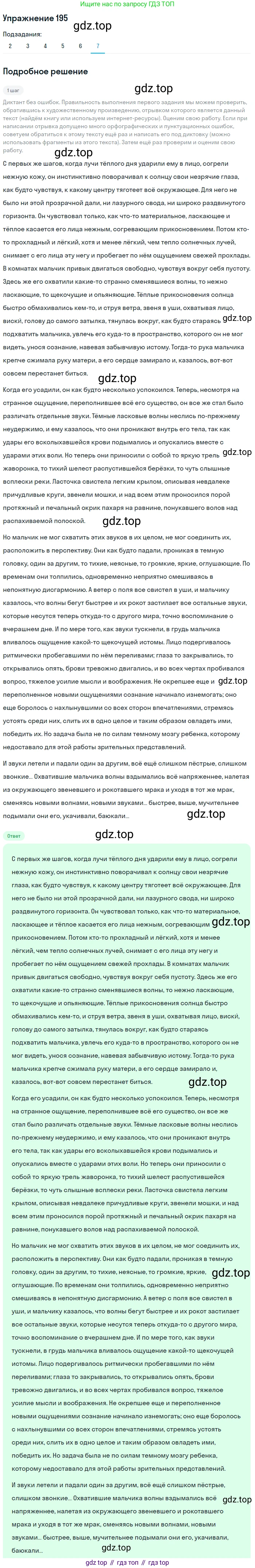

6. Выполните синтаксический разбор первого предложения текста.

7*. Диктант без ошибок. Правильность выполнения первого задания вы мо-жете проверить, обратившись к художественному произведению, отрывком из которого является данный текст (найдите книгу или используйте интер-нет-ресурсы). Оцените свою работу. Если при написании отрывка вы допу-стили много орфографических и пунктуационных ошибок, советуем обра-титься к этому тексту ещё раз и написать его под диктовку (можно исполь-зовать фрагменты этого текста). Затем ещё раз проверьте и оцените свою работу.

Решение. №195 (с. 250)

Решение 2. №195 (с. 250)

1. Спишите отрывок из повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант», вставляя пропущенные буквы, знаки препинания и раскрывая скобки. Текст можно разделить на две части и выполнить работу в два приёма.

С первых же шагов, когда лучи тёплого дня ударили ему в лицо и согрели нежную кожу, он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза, как будто чувствуя, к какому центру тяготеет всё окружающее. Для него не было ни этой прозрачной дали, ни широко раздвинутого горизонта. Он ничего не видел и чувствовал только, как что-то материальное и тёплое касается его лица нежным, согревающим прикосновением. Потом он чувствовал, как более лёгкий, хотя и менее лёгкий, чем солнечные лучи, свежий ветерок снимает с его лица эту негу и пробегает по нём ощущением свежести. В комнатах мальчик привык двигаться свободно, чувствуя вокруг себя пустоту. Здесь же его охватили какие-то странные, смятенные волны, то нежно ласкающие, то щекочущие, и, как будто с тёплым прикосновением солнца, быстро обмахивались сзади, с тыла, а тугая волна, как будто стараясь подхватить мальчика, увлечь его куда-то, в пространство, которого он не мог видеть, унося с собой привычную истому. Тогда рука мальчика крепче сжимала руку матери, а его сердце замирало и, казалось, вот-вот совсем перестанет биться.

Когда его усадили, он как будто несколько успокоился. Теперь, несмотря на странное ощущение, переполнившее всё его существо, он всё же стал было различать отдельные звуки. Тёмные, ласковые волны слились, по-прежнему неудержимо проникая внутрь его тела, так как удары его всклыхавшей крови подымались и опускались вместе с ударами этих волн. Но теперь они принесли с собой то яркую трель жаворонка, то тихий шелест распустившейся берёзки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка описывала лёгким крылом причудливые круги, звенели мошки, и над всем этим проносился порой протяжный и печальный окрик пахаря на равнине, понукавшего волов над распахиваемой полоской. Но мальчик не мог схватить этих звуков в их целом, не мог соединить их, расположить в перспективе. Они, как будто падая, проникали в тёмную головку один за другим то тихие, то неясные, то громкие, то яркие, оглушающие. По временам они толпились одновременно, неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию. А ветер с поля всё свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и их рокот застилает все остальные звуки, которые несутся теперь откуда-то из другого мира, точно воспоминание о вчерашнем дне. И по мере того как звуки тускнели, в грудь мальчика вливалось ощущение какой-то щекочущей истомы. Лицо подёргивалось ритмически пробегавшими по нём переливами; глаза то закрывались, то открывались опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос тяжёлого усилия мысли и воображения. Ещё неокрепшее сознание начинало изнемогать; оно ещё боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, стараясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить их. Но задача была не по силам тёмному мозгу ребёнка, которому недоставало для этой работы зрительных представлений. И звуки летели и падали один за другим всё ещё слишком пёстрые, слишком звонкие... Охватившие мальчика волны вздымались всё напряжённее над окружающим, звеневшим и рокотавшим мраком и, сменяясь новыми волнами, новыми звуками, быстрее, мучительнее подымали они его, укачивали, баюкали...

2. Перечитайте текст. Какое состояние слепого мальчика в нём описано? Подчеркните слова, передающие зрительные и осязательные ощущения. Попробуйте объединить эти слова в тематические группы. Слова каких частей речи войдут в них и почему?

В тексте описано состояние слепого мальчика, впервые столкнувшегося с многообразием мира природы. Это состояние смятения, перевозбуждения и напряжённой внутренней работы. Мальчик испытывает сенсорную перегрузку: поток незнакомых звуков и ощущений захлёстывает его, он не в силах их упорядочить и осмыслить. Это одновременно и мучительный, и отчасти приятный («щекочущая истома») опыт, в котором его «неокрепшее сознание» пытается бороться с хаосом впечатлений.

Слова, передающие ощущения, можно объединить в следующие тематические группы:

- Осязательные (тактильные) и температурные ощущения: тёплого (дня), ударили в лицо, согрели нежную кожу, тёплое касается, согревающим прикосновением, лёгкий свежий ветерок, снимает негу, пробегает ощущением свежести, нежно ласкающие, щекочущие, тёплым прикосновением, тугая волна, подхватить, увлечь, вливалось ощущение, щекочущей истомы, подёргивалось, нахлынувшими впечатлениями, охватившие, подымали, укачивали, баюкали.

- Зрительные ощущения (воспринимаемые читателем, а не героем): солнечные лучи, незрячие глаза, прозрачной дали, широко раздвинутого горизонта, яркую (трель), причудливые круги, тёмные (волны), пёстрые, звеневшим, рокотавшим мраком.

В эти группы входят преимущественно прилагательные (тёплый, нежный, лёгкий, тугая, яркий), глаголы (ударили, согрели, касается, ласкающие, щекочущие) и образованные от них причастия и деепричастия. Это объясняется тем, что именно эти части речи наиболее точно передают сенсорный опыт: прилагательные описывают качества и свойства ощущений (какое?), а глаголы и их формы — само действие, процесс восприятия (что делает? что делая?).

3. Рассмотрите иллюстрацию советского художника Алексея Ильича Кравченко (1889—1940) к повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Какому фрагменту повести она соответствует? В чём, по-вашему, заключается замысел художника и как он соотносится с литературным произведением?

Иллюстрация А. И. Кравченко соответствует второй части приведённого отрывка, начиная со слов: «Когда его усадили, он как будто несколько успокоился». На гравюре изображён мальчик, сидящий на земле среди природы. Его поза напряжена, он весь обратился в слух, пытаясь осмыслить обрушившиеся на него звуки: «трель жаворонка», «шелест берёзки», «всплески реки», «окрик пахаря», свист ветра. Растения вокруг него изображены динамично, их линии создают ощущение движения, «волн», что визуально передаёт описанные в тексте звуковые и осязательные волны, которые «охватили мальчика».

Замысел художника заключается в том, чтобы передать не внешний мир, как его видят зрячие, а внутреннее состояние слепого героя, его напряжённую попытку познать мир через слух и осязание. Кравченко не рисует идиллический пейзаж, а с помощью экспрессивной техники гравюры на дереве, с её резкими контрастами чёрного и белого, создаёт образ тревожного, вибрирующего, полного звуков и движения пространства. Таким образом, художник визуализирует метафору «волн» впечатлений и показывает внутреннюю борьбу и смятение ребёнка, его трагедию и одновременно жажду жизни. Замысел полностью соотносится с психологизмом прозы Короленко, который стремился показать мир глазами (точнее, чувствами) слепого человека.

4. Разберите по составу выделенные слова.

- окружающее: о- (приставка), -круж- (корень), -а- (суффикс), -ющ- (суффикс), -ее (окончание); основа — окружающ-.

- прикосновением: при- (приставка), -кос- (корень), -н- (суффикс), -овени(j)- (суффикс), -ем (окончание); основа — прикосновений-.

- привык: при- (приставка), -вык- (корень), нулевое окончание; основа — привык.

- странные: -странн- (корень), -ые (окончание); основа — странн-.

- вместе: в- (приставка), -мест- (корень), -е (суффикс); всё слово является основой.

- распустившейся: рас- (приставка), -пуст- (корень), -и- (суффикс), -вш- (суффикс), -ей- (окончание), -ся (постфикс); основа — распусти...ся.

- расположить: рас- (приставка), -полож- (корень), -и- (суффикс), -ть (окончание); основа — расположи-.

- смешиваясь: с- (приставка), -меш- (корень), -ива- (суффикс), -я- (суффикс), -сь (постфикс); всё слово является основой.

- воспоминание: вос- (приставка), -помин- (корень), -а- (суффикс), -ни(j)- (суффикс), -е (окончание); основа — воспоминаний-.

- пробивался: про- (приставка), -би- (корень), -ва- (суффикс), -л- (суффикс), нулевое окончание, -ся (постфикс); основа — пробива...ся.

- неокрепшее: не- (приставка), -о- (интерфикс), -креп- (корень), -ш- (суффикс), -ее (окончание); основа — неокрепш-.

- представлений: пред- (приставка), -ставл- (корень), -ени(j)- (суффикс), -ий (окончание); основа — представлений-.

5*. В выделенных предложениях найдите слова, образованные бессуффиксным способом, и проведите их словообразовательный разбор.

В тексте можно найти несколько слов, образованных бессуффиксным способом (путём усечения производящей основы глагола). Хотя в выделенных предложениях таких слов нет, в отрывке в целом встречаются:

- окрик ← окрикнуть (бессуффиксный способ)

- шелест ← шелестеть (бессуффиксный способ)

- всплеск ← всплеснуть (бессуффиксный способ)

- рокот ← рокотать (бессуффиксный способ)

6. Выполните синтаксический разбор первого предложения текста.

Предложение: С первых же шагов, когда лучи тёплого дня ударили ему в лицо и согрели нежную кожу, он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза, как будто чувствуя, к какому центру тяготеет всё окружающее.

Разбор:

- Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, с разными видами связи: подчинительной и бессоюзной (присоединение оборота).

- Главная часть: он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза.

- он — подлежащее, выражено местоимением.

- поворачивал — простое глагольное сказуемое, выражено глаголом.

- инстинктивно — обстоятельство образа действия, выражено наречием.

- к солнцу — обстоятельство места, выражено существительным с предлогом.

- глаза — прямое дополнение, выражено существительным.

- свои, незрячие — согласованные определения, выражены местоимением и прилагательным.

- С первых же шагов — обстоятельство времени, выражено существительным с предлогом и частицей.

- Придаточная часть 1 (времени): когда лучи тёплого дня ударили ему в лицо и согрели нежную кожу. Присоединяется к главной при помощи союзного слова «когда».

- лучи — подлежащее, выражено существительным.

- ударили и согрели — однородные простые глагольные сказуемые, выражены глаголами.

- (лучи) дня — несогласованное определение.

- (лучи) тёплого — согласованное определение.

- (ударили) ему — косвенное дополнение.

- (ударили) в лицо — обстоятельство места.

- (согрели) кожу — прямое дополнение.

- (кожу) нежную — согласованное определение.

- Предложение осложнено обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом: как будто чувствуя, к какому центру тяготеет всё окружающее.

- Внутри деепричастного оборота находится придаточная часть 2 (изъяснительная): к какому центру тяготеет всё окружающее. Она зависит от деепричастия «чувствуя» (чувствуя что?). Тип подчинения — последовательный.

- всё окружающее — подлежащее, выражено субстантивированным причастием.

- тяготеет — простое глагольное сказуемое.

- к центру — косвенное дополнение.

- (к центру) какому — согласованное определение.

- Характеристика: предложение повествовательное, невосклицательное, сложноподчинённое с последовательным подчинением придаточных (времени и изъяснительного), осложнено однородными сказуемыми в первой придаточной части и обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.

7*. Диктант без ошибок. Правильность выполнения первого задания вы можете проверить, обратившись к художественному произведению, отрывком из которого является данный текст...

Данный пункт является заданием на самопроверку. Выполненный и исправленный текст в пункте 1 служит эталоном для оценки своей первоначальной работы. Необходимо сверить написанное с текстом из пункта 1, выявить и проанализировать допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 11 класс, для упражнения номер 195 расположенного на странице 250 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №195 (с. 250), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.