Страница 121, часть 1 - гдз по русскому языку 5 класс учебник часть 1, 2 Разумовская, Львова

Авторы: Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В., Богданова Г. А., Тронина Т. С., Сергеева Н. Н.

Тип: Учебник

Издательство: Просвещение, Дрофа

Год издания: 2023 - 2026

Часть: 1

Цвет обложки: белый, голубой с буквами

ISBN: 978-5-09-107483-3

Популярные ГДЗ в 5 классе

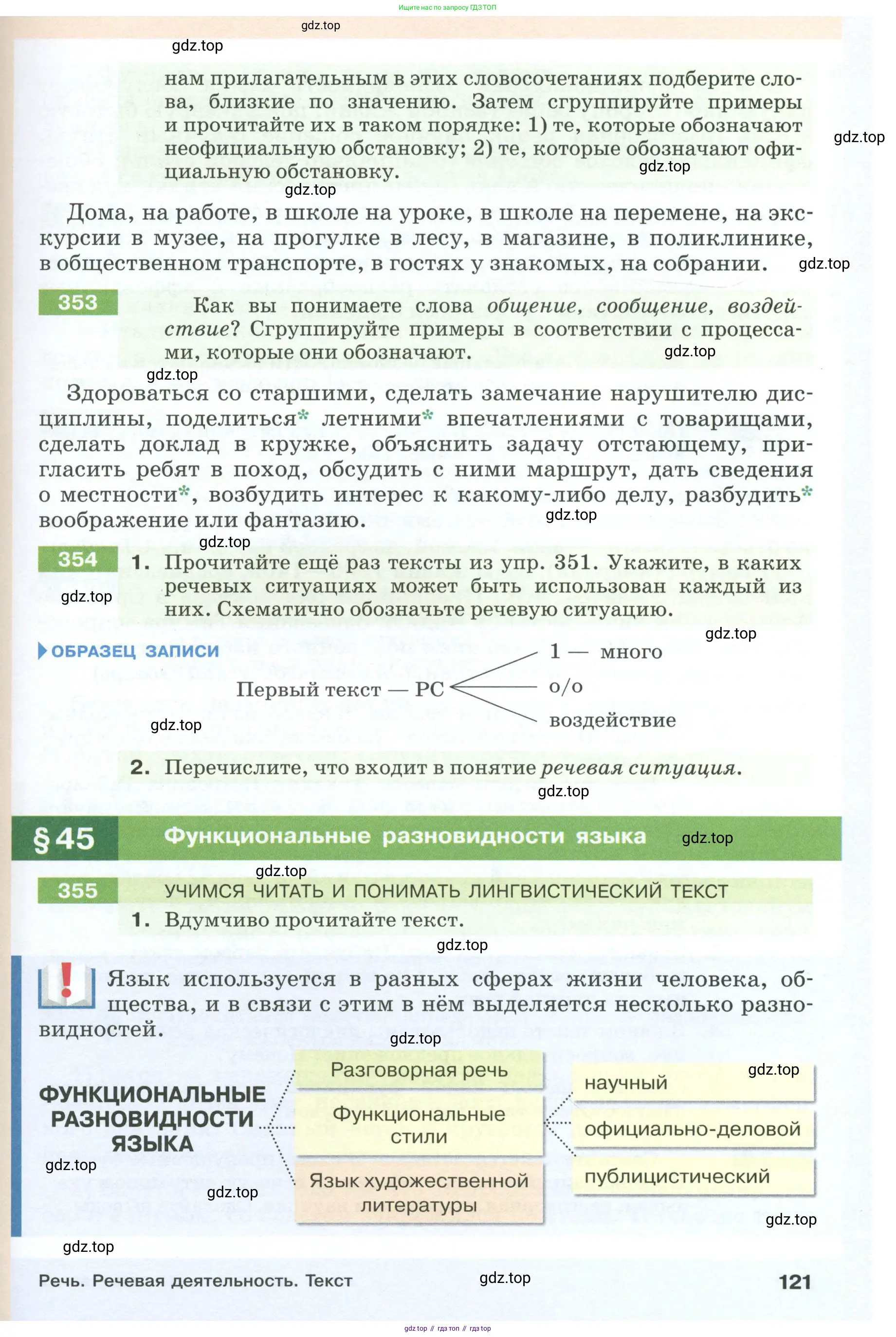

Часть 1. Cтраница 121

Другие страницы:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.