Номер 30, страница 36, часть 2 - гдз по русскому языку 10-11 класс учебник Гольцова, Шамшин

Авторы: Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А.

Тип: Учебник

Серия: инновационная школа

Издательство: Русское слово

Год издания: 2022 - 2025

Уровень обучения: базовый

Часть: 2

Цвет обложки: белый, голубой

ISBN: 978-5-533-02265-1

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Часть 2. Предложение. Простое предложение. Параграф 80. Соединительное тире. Интонационное тире. Вопросы в параграфе - номер 30, страница 36.

№30 (с. 36)

Условие. №30 (с. 36)

скриншот условия

30. Объясните постановку тире или его отсутствие в предложениях. Установите значение выделенных слов.

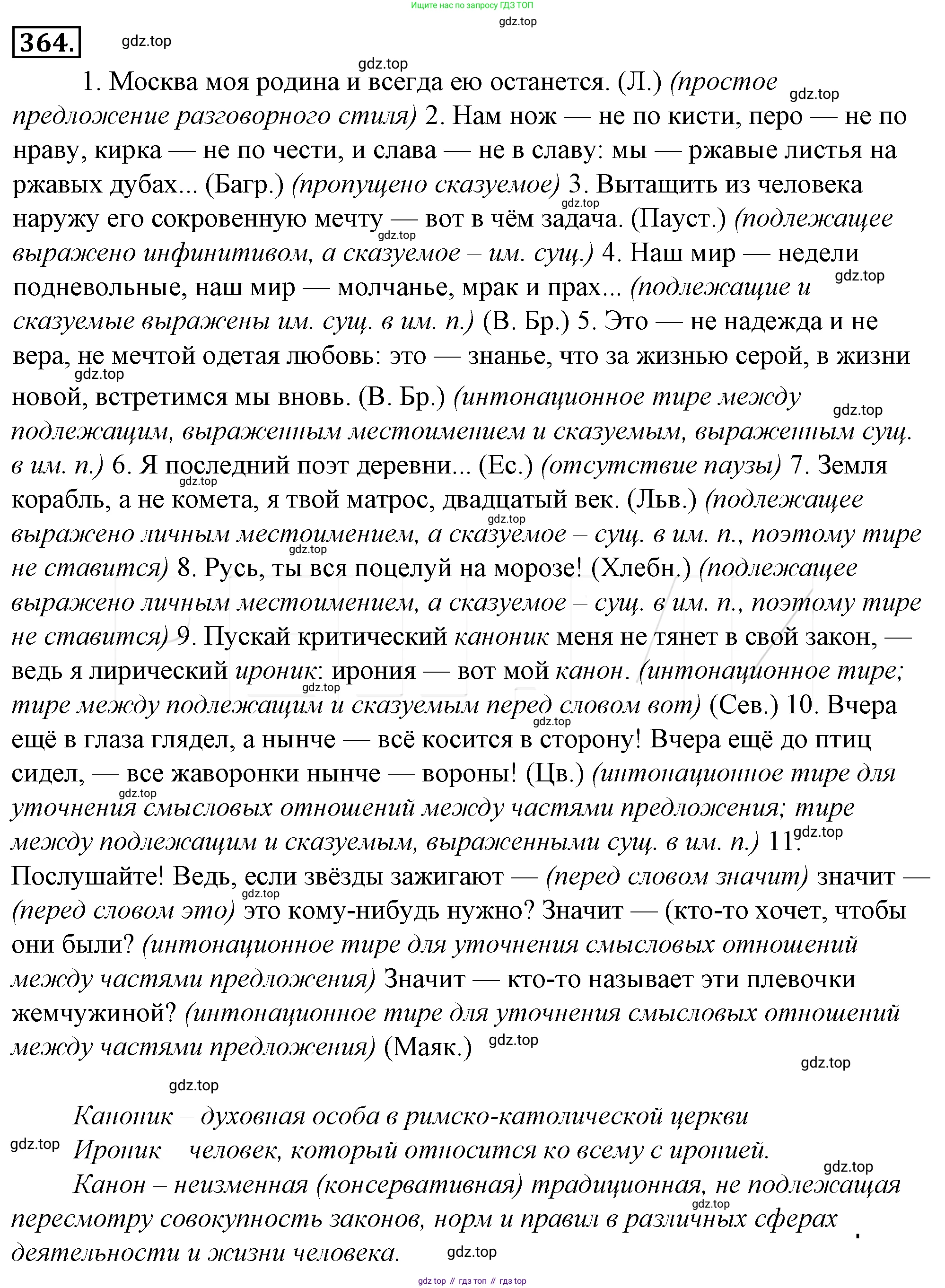

1. Москва моя родина и всегда ею останется. (М. Лермонтов)

2. Нам нож — не по кисти, перо — не по нраву, кирка — не по чести и слава — не в славу: мы — ржавые листья на ржавых дубах... (Э. Багрицкий)

3. Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чём задача. (К. Паустовский)

4. Наш мир — недели подневольные, наш мир — молчанье, мрак и прах... (В. Брюсов)

5. Это — не надежда и не вера, не мечтой одетая любовь: это — знанье, что за жизнью серой, в жизни новой, встретимся мы вновь. (В. Брюсов)

6. Я последний поэт деревни... (С. Есенин)

7. Земля корабль, а не комета, я твой матрос, двадцатый век. (М. Львов)

8. Русь, ты вся поцелуй на морозе! (В. Хлебников)

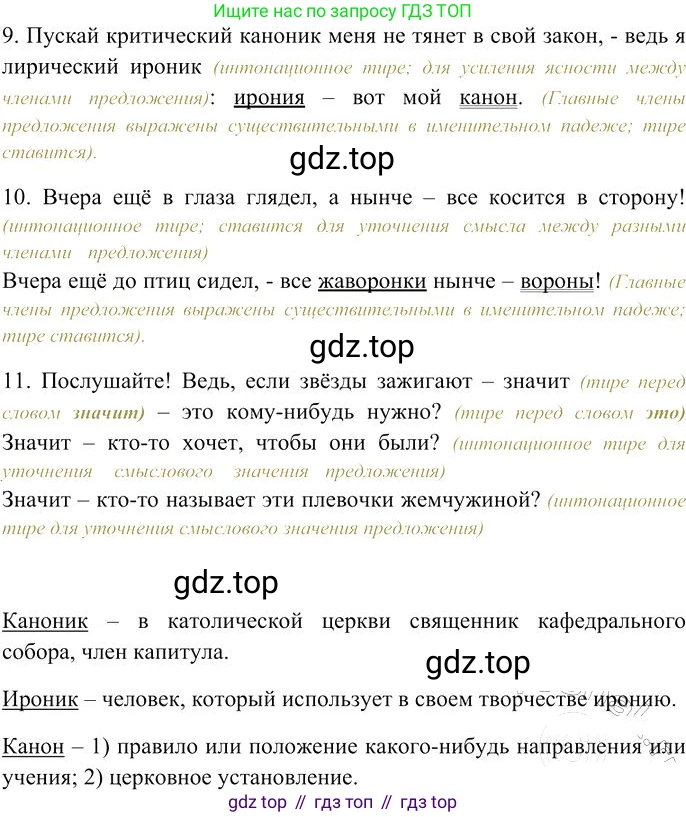

9. Пускай критический каноник меня не тянет в свой закон, — ведь я лирический ироник: ирония — вот мой канон. (И. Северянин)

10. Вчера ещё в глаза глядел, а нынче — всё косится в сторону! Вчера ещё до птиц сидел, — все жаворонки нынче — вороны! (М. Цветаева)

11. Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? (В. Маяковский)

Решение 2. №30 (с. 36)

Решение 3. №30 (с. 36)

Решение 4. №30 (с. 36)

Решение 6. №30 (с. 36)

1. В предложении «Москва моя родина и всегда ею останется» тире между подлежащим «Москва» и сказуемым «родина», выраженными существительными в именительном падеже, отсутствует. Это объясняется тем, что между подлежащим и сказуемым стоит притяжательное местоимение «моя». В таких случаях тире обычно не ставится. Кроме того, сказуемое «родина» является однородным со сказуемым «останется», выраженным глаголом, что также влияет на отсутствие тире.

Значение выделенного слова: моя — притяжательное местоимение, указывающее на принадлежность «родины» говорящему. Оно выражает личное, глубоко прочувствованное отношение автора к Москве.

2. В предложении «Нам нож — не по кисти, перо — не по нраву, кирка — не по чести и слава — не в славу: мы — ржавые листья на ржавых дубах…» тире используется в нескольких случаях:

- В конструкциях «нож — не по кисти», «перо — не по нраву», «кирка — не по чести», «слава — не в славу» тире ставится в неполных предложениях на месте пропущенного сказуемого (например: «нам нож не подходит»).

- В конструкции «мы — ржавые листья» тире ставится между подлежащим «мы», выраженным личным местоимением, и сказуемым «ржавые листья», выраженным словосочетанием (прилагательное + существительное в им. п.). Тире здесь создает яркую метафору, приравнивая «мы» к «ржавым листьям».

3. В предложении «Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чём задача» тире ставится между подлежащим и сказуемым. Подлежащее выражено инфинитивом «вытащить», а сказуемое присоединяется с помощью указательной частицы «вот». Тире перед словами «вот», «это», «значит» в подобных конструкциях является обязательным.

4. В предложении «Наш мир — недели подневольные, наш мир — молчанье, мрак и прах…» тире в обоих случаях ставится между подлежащим и сказуемым, так как и подлежащее «мир», и сказуемые («недели»; «молчанье, мрак и прах») выражены существительными в именительном падеже.

5. В предложении «Это — не надежда и не вера, не мечтой одетая любовь: это — знанье, что за жизнью серой, в жизни новой, встретимся мы вновь» тире в обоих случаях ставится между подлежащим и сказуемым. Подлежащее выражено указательным местоимением «это», а сказуемое — существительным в именительном падеже («не надежда и не вера»; «знанье»). Это стандартное правило постановки тире.

6. В предложении «Я последний поэт деревни…» тире между подлежащим «Я» и сказуемым «поэт» отсутствует. Согласно правилу, тире не ставится, если подлежащее выражено личным местоимением.

7. В предложении «Земля корабль, а не комета, я твой матрос, двадцатый век» тире отсутствует в двух случаях:

- «Земля корабль»: хотя и подлежащее «Земля», и сказуемое «корабль» выражены существительными в именительном падеже, тире отсутствует. Это авторский знак, часто встречающийся в поэзии для придания речи большей плавности и слитности.

- «я твой матрос»: тире не ставится, так как подлежащее «я» выражено личным местоимением.

8. В предложении «Русь, ты вся поцелуй на морозе!» тире между подлежащим «ты» и сказуемым «поцелуй» не ставится, так как подлежащее выражено личным местоимением.

9. В предложении «Пускай критический каноник меня не тянет в свой закон, — ведь я лирический ироник: ирония — вот мой канон» тире используется дважды:

- Первое тире отделяет главную часть сложносочиненного предложения от придаточной, которая присоединяется союзом «ведь» и содержит причину или пояснение.

- Второе тире ставится между подлежащим «ирония» и сказуемым, которое присоединяется словом «вот» («вот мой канон»).

Значение выделенных слов:

- Каноник — в прямом значении — член соборного капитула, духовное лицо. В переносном, как в тексте, — человек, который строго придерживается установленных правил, догм; педант.

- Ирония — тонкая, скрытая насмешка; стилистический приём, при котором истинный смысл скрыт или противоречит смыслу явному. Здесь — основа творческого метода и мироощущения поэта.

- Канон — правило, норма, принцип, принятый за образец. В данном контексте слово означает главный жизненный и творческий закон автора.

10. В предложении «Вчера ещё в глаза глядел, а нынче — всё косится в сторону! Вчера ещё до птиц сидел, — все жаворонки нынче — вороны!» тире используется трижды:

- «а нынче — всё косится»: тире ставится в неполном предложении при пропущенном подлежащем (он) для передачи резкого противопоставления, подчеркнутого союзом «а».

- «сидел, — все жаворонки…»: тире ставится между частями бессоюзного сложного предложения, где вторая часть содержит неожиданный вывод или следствие из первой.

- «жаворонки нынче — вороны!»: тире ставится между подлежащим «жаворонки» и сказуемым «вороны», выраженными существительными в именительном падеже.

11. В предложении «Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной?» тире во всех случаях связано со словом «значит».

- «зажигают — значит — это…»: слово «значит» выступает в роли связки между частями предложения (близко по значению к «это значит»). Тире ставится перед ним для отделения вывода, а после него — для интонационного выделения.

- «Значит — кто-то хочет…» и «Значит — кто-то называет…»: слово «значит» стоит в начале предложения и является вводным, выражающим вывод, следствие. Тире после него используется как авторский знак для усиления интонации и логического ударения на последующей фразе.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10-11 класс, для упражнения номер 30 расположенного на странице 36 для 2-й части к учебнику серии инновационная школа 2022 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №30 (с. 36), авторов: Гольцова (Нина Григорьевна), Шамшин (Игорь Викторович), Мищерина (Марина Алексеевна), 2-й части ФГОС (старый) базовый уровень обучения учебного пособия издательства Русское слово.