Страница 41, часть 2 - гдз по русскому языку 4 класс учебник часть 1, 2 Канакина, Горецкий

Авторы: Канакина В. П., Горецкий В. Г.

Тип: Учебник

Серия: Школа России

Издательство: Просвещение

Год издания: 2023 - 2026

Часть: 2

Цвет обложки: белый, оранжевый, салатовый

ISBN: 978-5-09-102349-7

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 4 классе

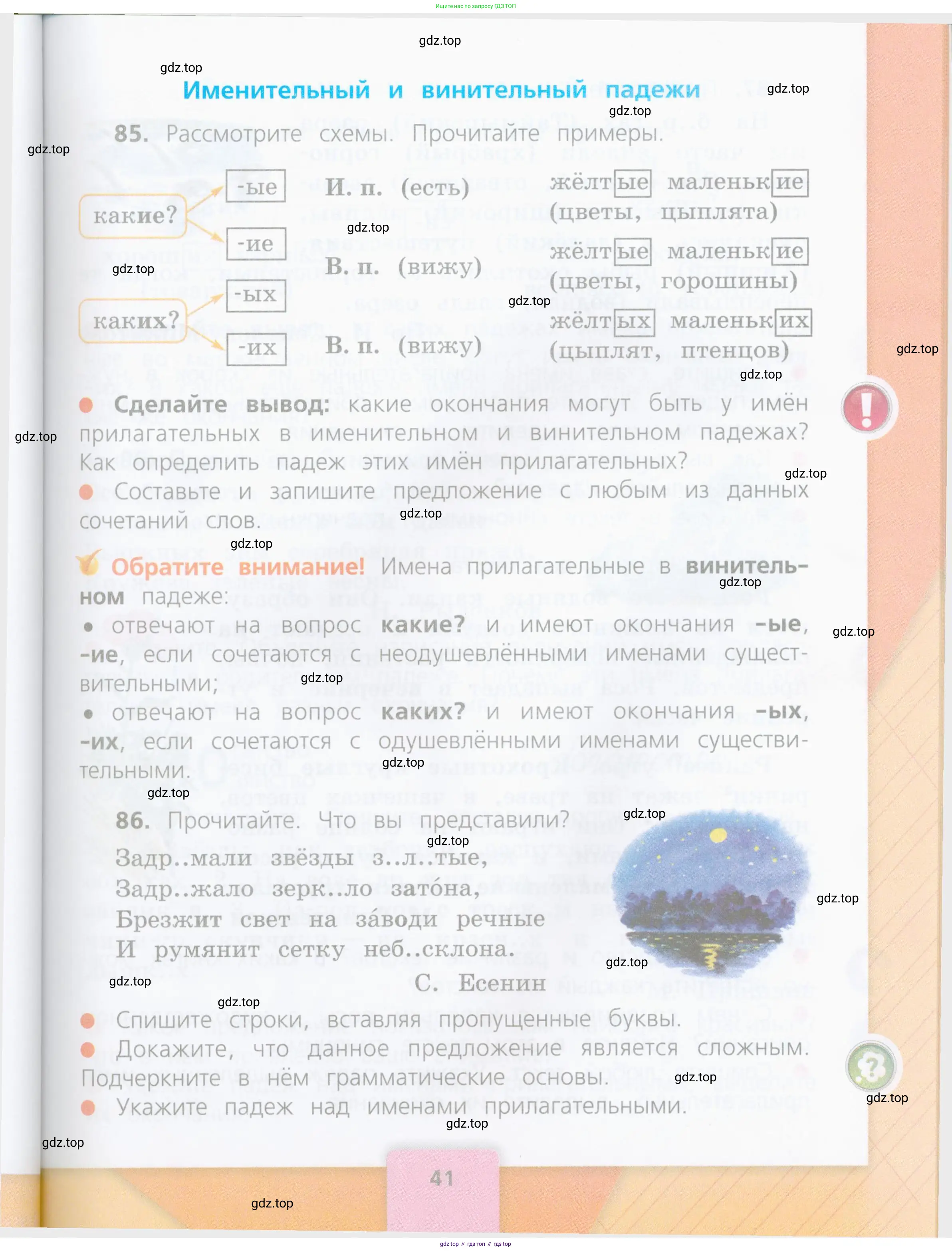

Часть 2. Cтраница 41

Другие страницы:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.