Страница 263, часть 1 - гдз по русскому языку 10-11 класс учебник часть 1, 2 Гольцова, Шамшин

Авторы: Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А.

Тип: Учебник

Серия: инновационная школа

Издательство: Русское слово

Год издания: 2022 - 2026

Уровень обучения: базовый

Часть: 1

Цвет обложки: белый, голубой

ISBN: 978-5-533-02265-1

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

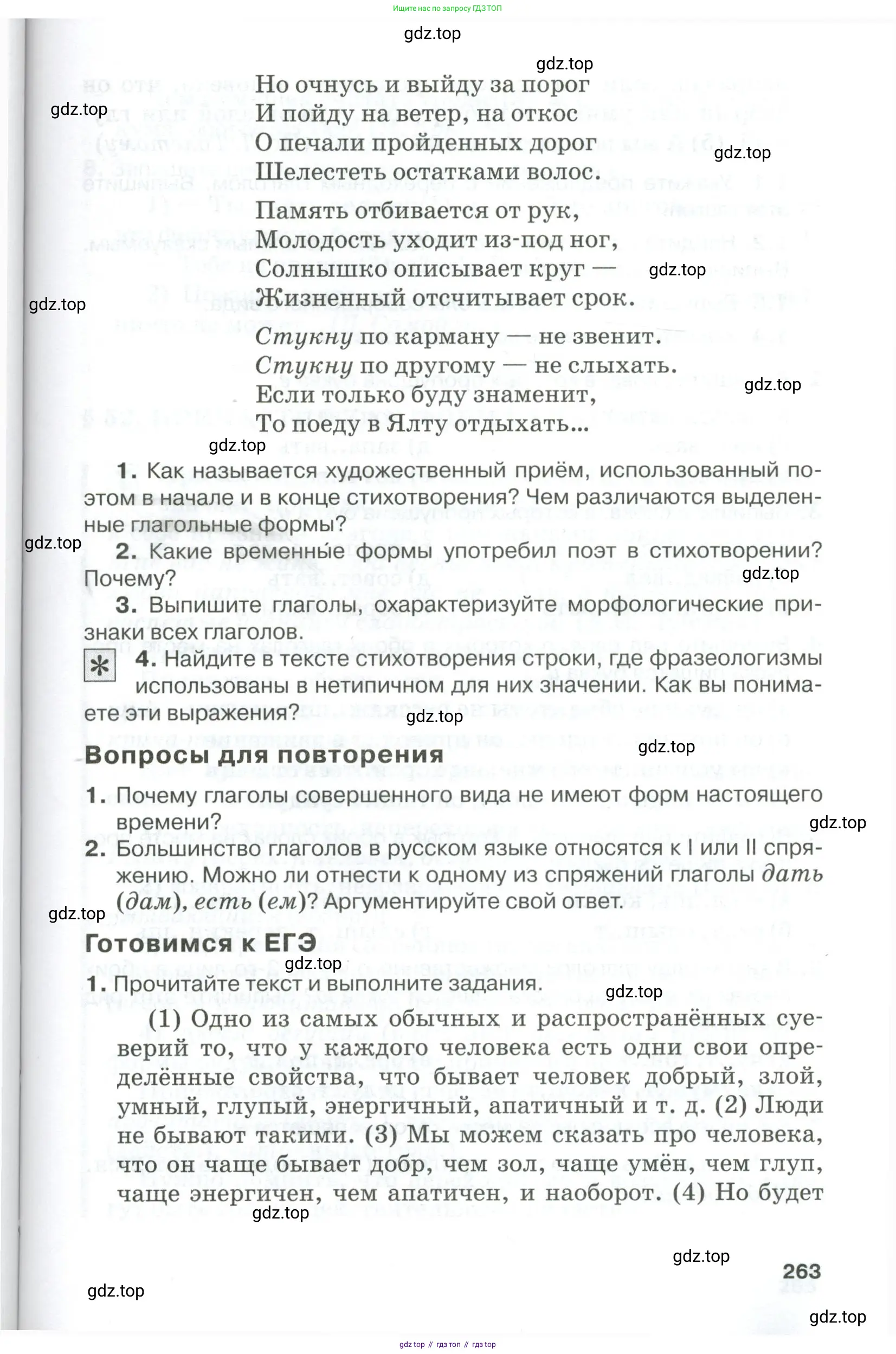

Часть 1. Cтраница 263

Другие страницы:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.