Номер 28, страница 50 - гдз по русскому языку 11 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2025

Уровень обучения: базовый и углублённый

Цвет обложки: серый

ISBN: 978-5-346-04387-4

Популярные ГДЗ в 11 классе

Функциональная стилистика. Параграф 2. Функциональные разновидности русского языка - номер 28, страница 50.

№28 (с. 50)

Условие. №28 (с. 50)

скриншот условия

28. 1. Сначала бегло просмотрите тексты и определите, что их объединяет. Соотнесите каждый текст с определённой функциональной разновидностью языка и со следующими жанрами: поэма (указать название и автора), научная статья, образец оформления официального документа, информационно-публицистическая статья. Аргументируйте свой ответ.

1) Наводнение – значительное затопление водной местности в результате подъёма уровня воды в реке, озере или море, вызываемого различными причинами. Как правило, наводнение на реке происходит по причине резкого возрастания количества воды вследствие таяния снега или ледников, расположенных в её бассейне, в результате ветрового нагона воды на побережье, а также выпадения обильных осадков. На морских побережьях и островах наводнения могут возникнуть в результате затопления прибрежной полосы волной, образующейся при землетрясениях или извержениях вулканов в океане.

В последние столетия, в особенности в XX – начале XXI века, всё большую роль в увеличении частоты и разрушительной силы наводнений играют антропогенные факторы. Среди них в первую очередь следует назвать сведение лесов (максимальный поверхностный сток возрастает на 250—300 %), нерациональное ведение сельского хозяйства (в результате снижения инфильтрационных свойств почв, по некоторым расчётам, в центральных районах России с IX по XX век поверхностный сток увеличился в 4 раза и резко возросла интенсивность паводков). Значительный вклад в усиление интенсивности паводков и половодий внесли: продольная распашка склонов, переуплотнение полей при использовании тяжёлой техники, переполивы в результате нарушения норм орошения. Примерно втрое увеличились средние расходы паводков на урбанизированных территориях в связи с ростом водонепроницаемых покрытий и интенсивностью строительства на прибрежных территориях. Следует также назвать несколько причин, непосредственно приводящих к формированию наводнений: неправильное осуществление паводозащитных мер, ведущее к прорыву дамб, разрушение искусственных плотин, аварийные ситуации на водохранилищах и др.

Немало наводнений, принёсших неисчислимые бедствия людям, произошло в XX столетии. Только в 1998 году с 12 июня по 30 августа в Китае произошло 13 наводнений, которые затронули почти всю территорию страны. От наводнений пострадало 240 млн человек, свыше 56 млн человек пришлось временно эвакуировать. Тысячи людей погибли.

Более 300 раз с момента основания подвергался наводнениям Санкт-Петербург. Одним из самых трагических по своим последствиям был штормовой нагон в 1824 году, когда уровень воды в устье Невы поднялся выше 4 метров. Это наводнение А. С. Пушкин увековечил в «Медном всаднике».

Описанием наводнений, в результате которых гибли десятки и сотни тысяч человек в разных странах мира, можно было бы заполнить многие тома книг. Однако картины, дающей представление о наводнениях в масштабе земного шара, нет ни в одном книжном источнике. Впервые удалось это сделать благодаря работе, проводимой коллективом Дартмутской обсерватории при Ганноверском колледже в США. Сотрудники этой обсерватории с 1996 года собирают данные о наводнениях, используя самые разные источники: официальные правительственные сообщения, данные метеорологических служб, теле- и радионовости, газетные и журнальные материалы.

Учитывая разнохарактерность и неполноту материала, полученного по отдельным странам из разных источников и основанного на различных методах расчёта ущерба от наводнений, в настоящее время нет оснований утверждать, что обработанные материалы дают адекватную картину бедствий, причинённых наводнениями. Однако первые шаги в этом направлении, несомненно, сделаны. Так, на основании обработанных данных по 339 наводнениям, происшедшим в 1997—1999 годах в мире, следует, что за три года от наводнений погибло более 170 тыс. человек, свыше 150 млн были временно эвакуированы из своих жилищ, а общий ущерб от наводнений превысил 250 млрд долларов. Очень важно, чтобы мировое сообщество год от года совершенствовало методику сбора данных о наводнениях в разных странах и не прекращало выработку единой методики анализа ущерба от наводнений.

Прогнозируемое потепление климата и неизбежный рост дальнейшего освоения речных долин, несомненно, приведут к увеличению повторяемости и разрушительной силы наводнений. Поэтому неотложной задачей современной науки является разработка действенных мер предотвращения наводнений и защиты от них, поскольку это, как подсчитано специалистами, в 50–70 раз уменьшит затраты на ликвидацию последствий от причинённых бедствий.

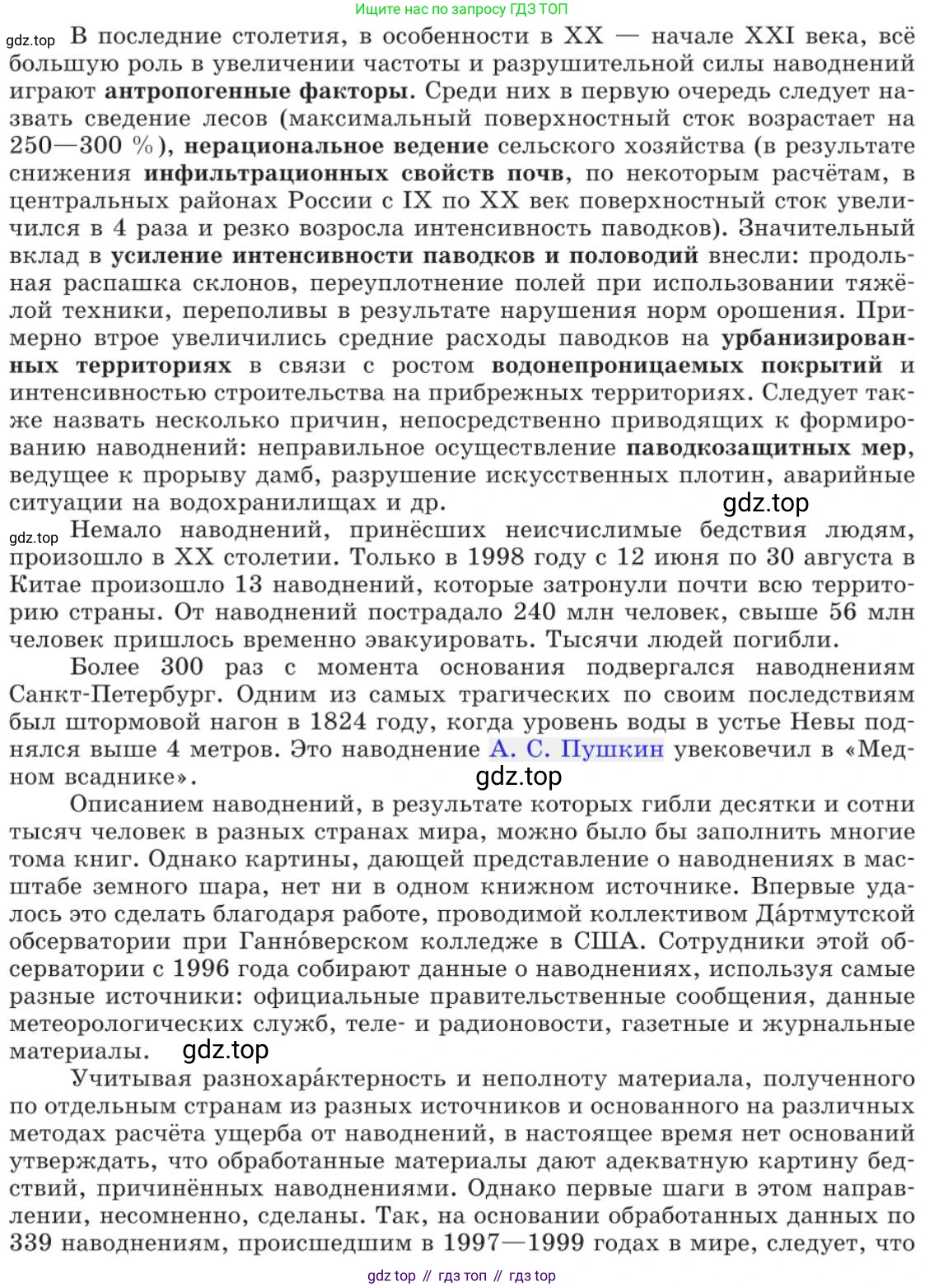

2)

Информация (донесение)

о факте и основных параметрах

чрезвычайной ситуации

| Код | Содержание данных |

1. Общие данные

1.1. Тип чрезвычайной ситуации ___________________________________

1.2. Дата чрезвычайной ситуации, число, месяц, год ___________________

1.3. Время:

московское, ч, мин _______________________

местное, ч, мин _________________________

1.4. Место:

региональный центр ______________________

республика (край, область) ________________

город ___________________________________

район ___________________________________

1.5. Объект экономики ________________________________________

1.6. Наименование ____________________________________________

1.7. Форма собственности _____________________________________

1.8. Отрасль ________________________________________________

1.9. Министерство (ведомство) ________________________________

1.10. Причины возникновения ЧС _______________________________

1.11. Краткая характеристика ЧС _______________________________

2. Метеоданные

2.1. Температура воздуха, °С. _________________________________

2.2. Направление и скорость ветра, град., м/с _________________

2.3. Влажность, % ___________________________________________

2.4. Осадки, вид ________________________ количество ___________ мм

2.5. Состояние приземного слоя атмосферы _____________________

___________________________________________________________________

2.6. Видимость ____________________________________________

2.7. Ледовая обстановка _____________________________________

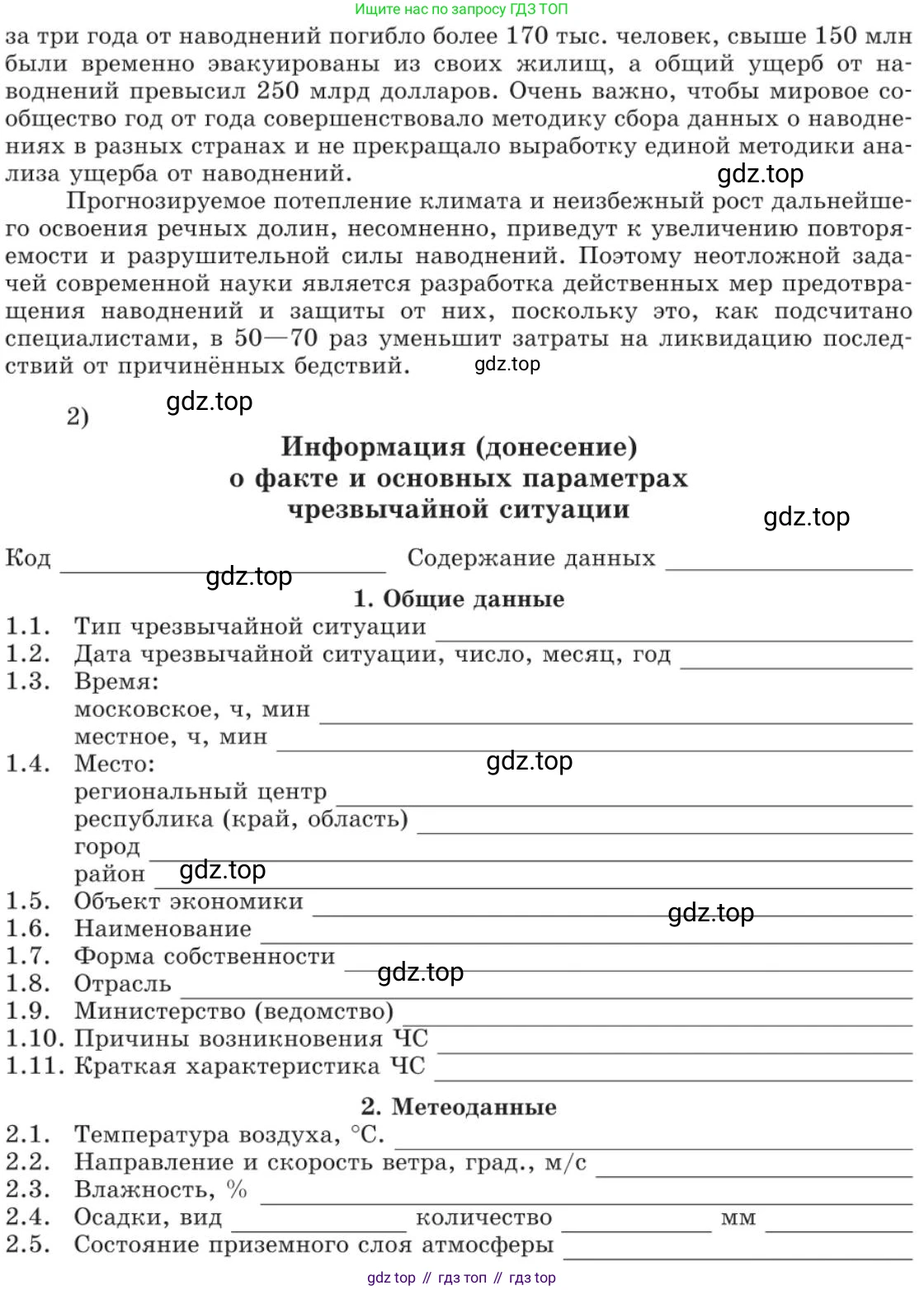

3. Основные параметры чрезвычайной ситуации

Затопление (наводнение)

3.1. Причины затопления (наводнения) __________________________

3.2. Уровень подъёма воды от нормы, м __________________________

3.3. Продолжительность затопления, ч _________________________

3.4. Скорость подъёма воды, м/ч ______________________________

3.5. Время добега волны прорыва до населённых пунктов и крупных

объектов экономики, ч _______________________________________

3.6. Размер прорана в плотине, дамбе, м² _______________________

3.7. Дополнительная текстовая информация ____________________

___________________________________________________________________

4. Потери

4.1. Всего, чел. ____________________________________________

4.2. В том числе безвозвратные, чел. ________________________

4.3. Дополнительная текстовая информация ____________________

___________________________________________________________________

5. Состояние зданий и сооружений

5.1. Разрушено:

объектов экономики, ед. _______________________

жилых домов, ед. ___________________________

зданий лечебных учреждений, ед. _____________

других зданий и сооружений, ед. ____________

5.2. Повреждено:

объектов экономики, ед. _______________________

жилых домов, ед. ___________________________

зданий лечебных учреждений, ед. _____________

других зданий и сооружений, ед. ____________

5.3. Дополнительная текстовая информация ____________________

___________________________________________________________________

6. Сельскохозяйственные животные

6.1. Всего по учёту, тыс. голов ______________________________

В том числе: по видам, тыс. голов ________________________

6.2. Потери всего, тыс. голов _______________________________

В том числе: по видам, тыс. голов ________________________

6.3. Дополнительная текстовая информация ____________________

___________________________________________________________________

7. Сельскохозяйственные угодья

7.1. Всего по учёту, тыс. га _________________________________

В том числе по видам, тыс. га ___________________________

7.2. Потери всего, тыс. га __________________________________

7.3. Ущерб в денежном выражении _____________________________

7.4. Дополнительная текстовая информация ____________________

___________________________________________________________________

(подпись руководителя органа управления)

3) Санкт-Петербург, расположенный в дельте Невы, за 300 лет своего существования пережил 323 наводнения! Могучая водная стихия определяла облик города, влияла на судьбы монархов и простых горожан. Наводнения становились темой городских преданий, мистических историй, что и отразили многие произведения искусства.

Необычность климатической ситуации состоит в том, что на Неве никогда не бывало высоких сезонных паводков, а причиной резкого подъёма воды становились атлантические циклоны. Они-то и вызывали из Финского залива нагонную волну, которая препятствовала свободному течению реки. История показывает, что чаще всего наводнения наблюдались осенью, а именно — в сентябре и ноябре. Самые крупные из них случились в 1777, 1824 и 1924 годах.

Беда обрушилась на город в 1777 году. Тогда погибло около тысячи жителей, были разрушены многие деревянные дома и лавки, повреждена строившаяся в то время гранитная Дворцовая набережная, уничтожены фонтаны Летнего сада. Был разрушен и острог, стоявший на берегу Невы; все 300 заключённых этой тюрьмы погибли. Происшествие породило легенду о потоплении и арестантов Петропавловской крепости, в том числе и узницы, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. Через многие годы, уже в XIX веке, эту женщину отождествили с княжной Таракановой – другой самозванкой, также жившей в екатерининскую эпоху. Это предание послужило сюжетом нескольких романов и легло в основу известной картины Константина Дмитриевича Флавицкого. На самом же деле княжна умерла от чахотки двумя годами раньше – в 1775 году.

Самое опустошительное наводнение в городе, 79-е по счёту, произошло 7 ноября 1824 года. Тогда вода поднялась на 4,1 м выше ординара, то есть среднего уровня воды в водоёме. Погибло несколько сотен людей и тысячи голов домашнего скота, были разрушены почти все деревянные строения на затопленной территории.

Наводнение в Ленинграде 1924 г. Театральная площадь. Фотография

В тот год А. С. Пушкин не был в Петербурге, но великое бедствие стало темой поэмы «Медный всадник». Поэт документально воспроизвёл картину петербургского потопа, о чём сообщил в предисловии: «Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. <...> Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Берхом». И действительно, морской инженер и историк флота Василий Николаевич Берх в 1826 году опубликовал небольшую книгу «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге», на неё-то и ссылается Пушкин.

Последнее катастрофическое наводнение произошло в Ленинграде 23 сентября 1924 года. По словам очевидцев, около полудня подул порывистый ветер и начался стремительный подъём воды. В 13:20 из Петропавловской крепости раздались первые пять предупредительных выстрелов. Вода поднялась на 1,52 м, а к 15:00 начала мощным потоком заливать город. Ураганный ветер с корнями вырывал деревья, срывал крыши, валил телеграфные столбы, выбрасывал на берег баржи. Над городом пронеслось несколько смерчей – явление необычайно редкое для северных широт. С 16:30 ветер начал ослабевать, но подъём воды продолжался и достиг уровня 3,8 м выше ординара. Погас электрический свет, прервалась телеграфная и телефонная связь, остановилась работа городского водопровода. И только к 21:00 Нева стала возвращаться в свои берега.

Сохранились письменные воспоминания жителей города об этом дне. Вот одно из них: «Трава посреди двора стала покрываться водой. К воротам прибило целую россыпь антоновских яблок, вероятно уплывших с Андреевского рынка. Полосатая будка сторожа, упав набок, поплыла по двору к 3-й линии; за ней потянулась громадная, лохматая сторожевая шуба, там они долго напирали на ворота и, когда те поддались, победоносно выплыли на улицу. Идти было невозможно… Вода хлынула в парадные и стала подниматься, заливая всё новые и новые ступеньки. В подвальном помещении домконторы бухгалтерша, как княжна Тараканова, стояла, оцепенев, на столе, прижимая к груди пачку ведомостей».

Во время наводнения 1924 года почти две трети территории Ленинграда находились под водой, было повреждено более 5000 зданий, разрушено 19 мостов, 40 судов в морском порту затонули или были выброшены на берег. Вода залила архивы Главного штаба и Петропавловской крепости. В Летнем саду погибло 550 вековых деревьев. Точных сведений о количестве жертв наводнения не сообщалось. Как и при прежних катастрофах, при внезапном подъёме невских вод искали высший смысл и зловещие предзнаменования. Вот как об этом много десятилетий спустя писал поэт-петербуржец Александр Семёнович Кушнер:

Два наводненья, с разницей в сто лет,

Не проливают ли какой-то свет

На смысл всего?

<...>

И с детства, помню, душу волновала

Двух наводнений видимая связь.

После катастрофы 1924 года были представлены проекты защитных гидротехнических сооружений, однако шквал политических событий в стране в 30-е годы, пора тотальных репрессий, затем война, блокада ослабили интерес к этой насущной проблеме великого города. К проекту дамбы вернулись в начале 1960-х годов, в 1979 году началось строительство комплекса защитных сооружений, которое закончилось в 2011 году. Теперь, благодаря напряжённому труду и таланту проектировщиков и архитекторов, инженеров и строителей, прекрасный город России получил надёжную защиту от водной стихии.

4) И вот

Редеет мгла ненастной ночи

И бледный день уж настаёт...

Ужасный день!

Нева всю ночь

Рвалась к морю против бури,

Не одолев их буйной дури...

И спорить стало ей невмочь...

Поутру над её брегами

Теснился кучами народ,

Любуясь брызгами, горами

И пеной разъярённых вод.

Но силой ветра от залива

Переграждённая Нева

Обратно шла, гневна, бурлива,

И затопляла острова,

Погода пуще свирепела,

Нева вздувалась и ревела,

Котлом клокоча и клубясь,

И вдруг, как зверь остервенясь,

На город кинулась. Пред нею

Всё побежало, всё вокруг

Вдруг опустело – воды вдруг

Втекли в подземные подвалы,

К решёткам хлынули каналы,

И всплыл Петрополь, как тритон,

По пояс в воду погружён.

Осада! приступ! злые волны,

Как воры, лезут в окна. Чёлны

С разбега стёкла бьют кормой.

Лотки под мокрой пеленой,

Обломки хижин, брёвны, кровли,

Товар запасливой торговли,

Пожитки бледной нищеты,

Грозой снесённые мосты,

Гроба с размытого кладбища

Плывут по улицам!

Народ

Зрит божий гнев и казни ждёт.

Увы! Всё гибнет: кров и пища!

2. Найдите в первом тексте лексические и морфологические признаки научного стиля речи. Объясните значение выделенных слов и словосочетаний.

3. Объясните, в какой ситуации необходимо составление документа на основе образца, данного во втором примере. С какой целью создаётся этот документ и как, по вашему мнению, происходит сбор информации при этом?

4*. Составьте тезисный план третьего текста.

Решение. №28 (с. 50)

Решение 2. №28 (с. 50)

1)

Все представленные тексты объединены общей темой — наводнения. Они рассматривают это природное явление с разных сторон: научной, документальной, историко-публицистической и художественной.

Соотнесение текстов с жанрами:

• Текст 1 — это научная статья. Аргументация: Текст написан в научном стиле, для которого характерны объективность, логичность изложения, использование специальной терминологии (антропогенные факторы, инфильтрационные свойства почв, урбанизированные территории). Автор анализирует причины и последствия наводнений, ссылается на статистические данные и исследования (например, Дартмутской обсерватории), делает прогнозы. Цель текста — информирование и анализ проблемы с научной точки зрения.

• Текст 2 — это образец оформления официального документа (донесение).Аргументация: Текст представляет собой стандартизированный бланк или форму для сбора и передачи информации. Он имеет строгую структуру с пронумерованными пунктами и подпунктами (1. Общие данные, 2. Метеоданные и т.д.), предназначен для точной и сжатой фиксации фактов об чрезвычайной ситуации. Язык текста — сухой, формальный, лишенный эмоциональной окраски, что характерно для официально-делового стиля.

• Текст 3 — это информационно-публицистическая статья.Аргументация: Текст сочетает в себе научные факты (причины наводнений в Петербурге, даты, уровень подъёма воды) с элементами, призванными заинтересовать широкую аудиторию. Автор рассказывает о мистических историях и городских легендах (о княжне Таракановой), ссылается на произведения искусства (поэма Пушкина, картина Флавицкого), приводит цитаты из воспоминаний очевидцев. Цель статьи — не только сообщить факты, но и воздействовать на читателя, вызвать у него интерес к истории города.

• Текст 4 — это фрагмент поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».Аргументация: Текст написан в стихотворной форме, для него характерно использование художественных средств выразительности (сравнения: «как зверь остервенясь»; олицетворения: «Нева вздувалась и ревела»; эпитеты: «буйной дури», «злые волны»). Он создает яркий и эмоциональный образ стихийного бедствия. В тексте 3 прямо упоминается, что наводнение 1824 года было увековечено Пушкиным в поэме «Медный всадник», что подтверждает атрибуцию.

2)

Лексические признаки научного стиля в первом тексте:

• Употребление специальной терминологии: бассейн (реки), поверхностный сток, инфильтрационные свойства почв, урбанизированные территории, паводкозащитные меры, водохранилища.

• Использование слов с абстрактным, обобщенным значением: увеличение, частота, интенсивность, повтояемость, разрушительная сила.

• Отсутствие эмоционально-оценочной и разговорной лексики.

Морфологические признаки научного стиля в первом тексте:

• Преобладание имен существительных, часто в родительном падеже для построения сложных терминологических словосочетаний: уровень воды, таяние снега, рост покрытий, разработка мер.

• Использование глаголов в настоящем времени в обобщенном значении (настоящее вневременное): происходит, могут возникать, играет, следует назвать.

• Редкое использование личных местоимений (я, мы, ты) и глаголов в 1-м и 2-м лице.

Значение выделенных слов и словосочетаний:

• Ветровой нагон — это подъём уровня воды в устьях рек или у побережья моря, озера, вызванный воздействием сильного ветра, дующего с водной поверхности на берег.

• Антропогенные факторы — это факторы, обусловленные деятельностью человека. В контексте текста это, например, сведение лесов, нерациональное ведение сельского хозяйства, строительство в прибрежных зонах, которые приводят к увеличению частоты и силы наводнений.

3)

Документ, представленный во втором примере, составляется при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) — в данном случае, затопления или наводнения. Его заполняют уполномоченные органы управления (например, штаб МЧС, комиссия по чрезвычайным ситуациям) для официальной фиксации факта происшествия и его основных параметров.

Цель создания этого документа — оперативный и систематизированный сбор всей ключевой информации о ЧС для последующего анализа, принятия решений и отчетности. Он позволяет:

• Оценить масштабы бедствия (площадь затопления, количество пострадавших, степень разрушений).

• Спрогнозировать развитие ситуации.

• Организовать аварийно-спасательные и восстановительные работы.

• Определить размер причиненного ущерба.

• Создать официальную базу данных для статистики и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Сбор информации, по моему мнению, происходит из различных источников. Метеоданные (температура, осадки) поступают от гидрометеорологических служб. Данные о потерях, разрушениях и пострадавших собираются спасательными службами, работающими на месте происшествия, а также местными органами власти (администрациями городов, районов), которые проводят обход территорий и опрос населения. Информация об ущербе сельскому хозяйству и объектам экономики предоставляется руководителями соответствующих предприятий и агропромышленных комплексов. Все эти сведения аккумулируются в едином центре (штабе) и вносятся в донесение ответственным лицом.

4*)

Тезисный план третьего текста:

1. Наводнения — неотъемлемая часть истории и облика Санкт-Петербурга, нашедшая отражение в культуре и городских преданиях.

2. Причины петербургских наводнений: не сезонные паводки, а нагонные волны из Финского залива, вызываемые атлантическими циклонами, чаще всего осенью.

3. Хроника крупнейших катастрофических наводнений:

а) Наводнение 1777 года и порожденная им легенда о гибели узницы, отождествляемой с княжной Таракановой.

б) Самое разрушительное наводнение 1824 года, его последствия и документальное отражение в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник».

в) Наводнение 1924 года в Ленинграде: свидетельства очевидцев, масштаб разрушений и редкое природное явление — смерчи.

4. Размышления поэта А. Кушнера о мистической связи наводнений 1824 и 1924 годов, разделенных ровно столетием.

5. Решение проблемы наводнений: долгий путь от проектов 1930-х годов до строительства и завершения Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений в 2011 году.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 11 класс, для упражнения номер 28 расположенного на странице 50 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №28 (с. 50), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.