Номер 35, страница 64 - гдз по русскому языку 11 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2025

Уровень обучения: базовый и углублённый

Цвет обложки: серый

ISBN: 978-5-346-04387-4

Популярные ГДЗ в 11 классе

Функциональная стилистика. Параграф 2. Функциональные разновидности русского языка - номер 35, страница 64.

№35 (с. 64)

Условие. №35 (с. 64)

скриншот условия

35. Содружество искусств. 1. Вставляя пропущенные буквы, знаки препинания и раскрывая скобки, спишите отрывок из книги известного искусствоведа Григория Семёновича Островского «Перед загадками старых картин». Обозначьте грамматические основы предложений.

Портрет Давыдова?

Мы вид_м мол_д_го гусарск_го оф_цера стоящ_го в (не/ни)пр_нуж-дё(н/нн)ой позе обл_котивш_сь на каме(н/нн)ый п_рапет. Во всей его упруг_й ф_гуре сп_койной и г_рделивой осанке в мужестве(н/нн)_м, кра-сив_м лице со смол_(н/нн)ыми усами чу(?)стве(тся/ться) дер_кое бе(с/сс)трашие опытного во_на. Зритель к_нечно зам_чает некую р_совку пр_вычку г_роя кр_сова(тся/ться) бр_вировать своей уд_лью. Да всё это есть но (всё)равно глядя на к_ртину мы понима_м, что перед нами человек вл_деющий (не/ни)только сабл_й но и сп_собный к с_рьёзным р_здумьям к глубокой м_сли и страс(?)н_м чу(?)ствам.

За внешн_м покров_м сп_койствия м_чательн_го з_думч_вост_ уга-дывае(тся/ться) (не/ни)укр_тимая энерг_я оф_цера г_товность к ратному подв_гу. А ведь п_ртрет напис_(н/нн) в пору войн с Наполеоном в пре(д/дд)вери_ освоб_дительной эпи_пеи 1812 года. И перед нами пр_дста-ёт об_бщё(н/нн)ый обр_з защитн_ка отеч_ства который в г_дину тя_ких испытан_й отст_ял его св_боду и (не/ни)з_висимость.

С р_мантической пр_поднят_стью обр_за перекл_кае(тся/ться) г_р_ический (пред)грозовой п_йзаж. Ко(л/лл)орит к_ртины (не/ни)рез-кий (не/ни)кр_чащий а чуть пр_глушё(н/нн)ый но в то(же) время очень т_ржеств_(н/нн)ый п_пышн_(н/нн)ый п_тетическим п_строем. (Не/ни)воль-но обр_щаеш(?) вн_мание на праз(?)ничное сочетание цветов п_радн_го гусарск_го мундира: а(л/лл)ый ментик, о(т/тт)ороче(н/нн)ый мягким ме-хом, белые чакчиры св_ркающие зол_том позументы, серебря(н/нн)ый шнур п_рлупе(н/нн)ые л_кирова(н/нн)ые б_тинки ташка сабля и перья на ч_рном кивере с к_зырьком.

Пожалуй, (не/ни) в одном пр_изведени_ ру(с/сс)кой живоп_си столь р_льефно и уб_дительно (не/ни)отр_зился во всей по_тической мощ_сти т_рпические ч_рты пр_сущие пред_вым лю-дям н_чала XIX века. Лучшие устр_мления своих совр_ме(н/нн)иков выр_зил Пушкин:

Пока св_бодою г_рим

Пока сердца для чест_ живы

Мой друг отчизн_ посв_тим

Души пр_красные п_рывы!

Трудно п_верить но с этим потр_сающ_м п_ртретом связа(н/нн)а ещё (не/ни)до конца р_згада(н/нн)ая тайна. Почти 130 лет сч_талось что это прослави(н/нн)ый р_довой (О/о)теч_стве(н/нн)ой войны 1812 года поэт и п_ртизан Денис Васильевич Давыдов. Увы тщет_льное изучение к_рти-ны и ист_рических фактов опр_вергло эту кр_сивую верс_ю. Высказ_ва-лось пр_дпол_жение о том что на зн_менитом п_лотне запеч_тлё(н/нн)ый млад_ший брат Дениса Давыдова — Евдоким Васильевич к_торый то(же) был вое(н/нн)ым. Однако (со)врем_нем и эта верс_я так(же) была опр_вергнута и(с/сс)ку(с/сс)твоведами.

В наст_ящее время сч_тае(тся/ться) что на п_лотне изобр_жё(н/нн) двоюр_дный брат Дениса и Евдокима — Евграф Владимирович Давыдов то(же) г_рой войны 1812 года бо_вой оф_цер п_лковник нагр_ждё(н/нн)ый зол_той шпагой и зван_ем г_нерал-м_йора. (Не/ни)смотря на то что эта точка зрения уб_дительно д_каза(н/нн)а отр_же(н/нн)а (во)всех со-вр_ме(н/нн)ых к_талогах и р_продукциях к_ртины и считае(тся/ться) офи_циальной (не/ни)которые уч_ные (всё)равно прод_лжают со-вр_ме(н/нн)ые подтв_рждения уже отвергнутых г_потез р_пления р_шения з_гадки п_ртрета. Во всяком случае история ш_девра Ореста Кипренского п_казывает какого кр_п_т-ливого и вс_сторо(н/нн)его изучения требу_т пр_изведения и(с/сс)-ку(с/сс)тва и какие з_гадки сп_собно на прот_жени_ многих дес_т_летий хр_нить п_лотно художника.

(По Г. Островскому)

2*. Используя «Учебный этимологический словарь русского языка», объяс-ните значение и правописание выделенных слов, опираясь на информацию об их происхождении. Запись оформляйте по образцу, который дан в упр. 34 (см. задание 3).

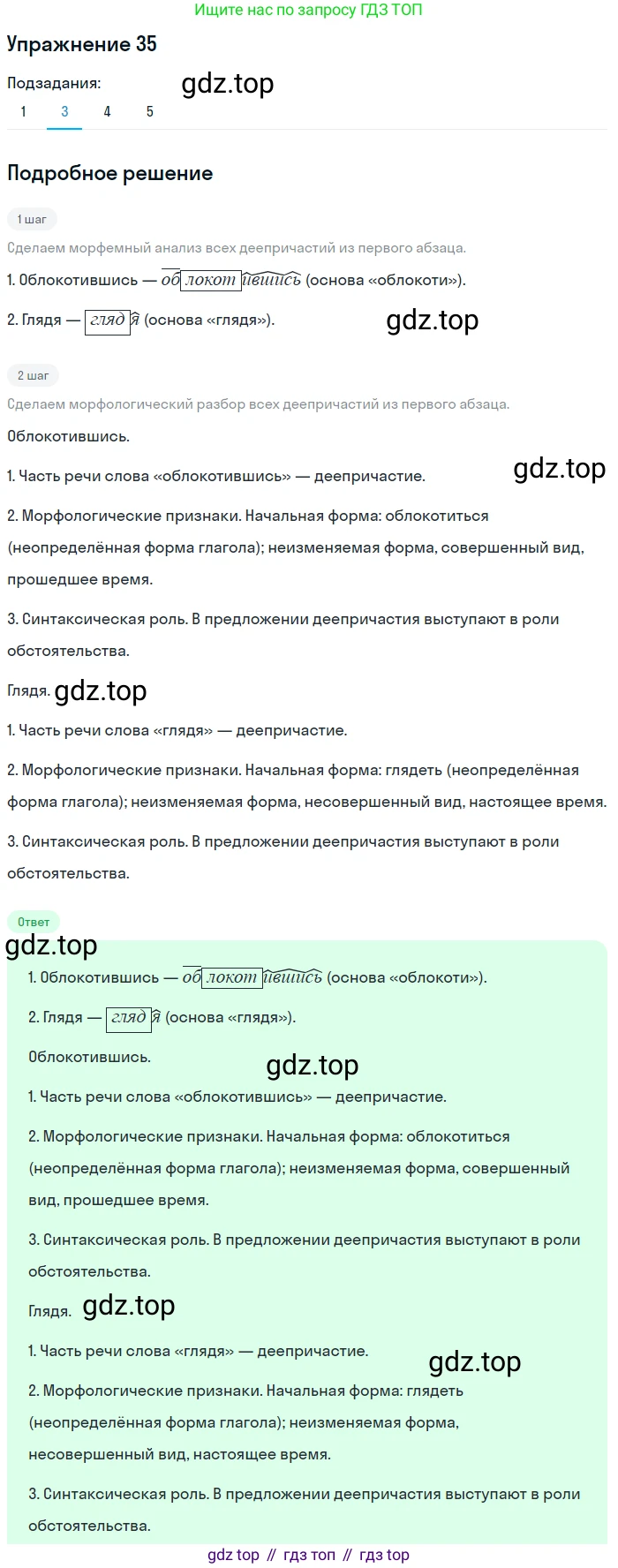

3. Сделайте морфемный и морфологический разборы деепричастий, употре-блённых в первом абзаце.

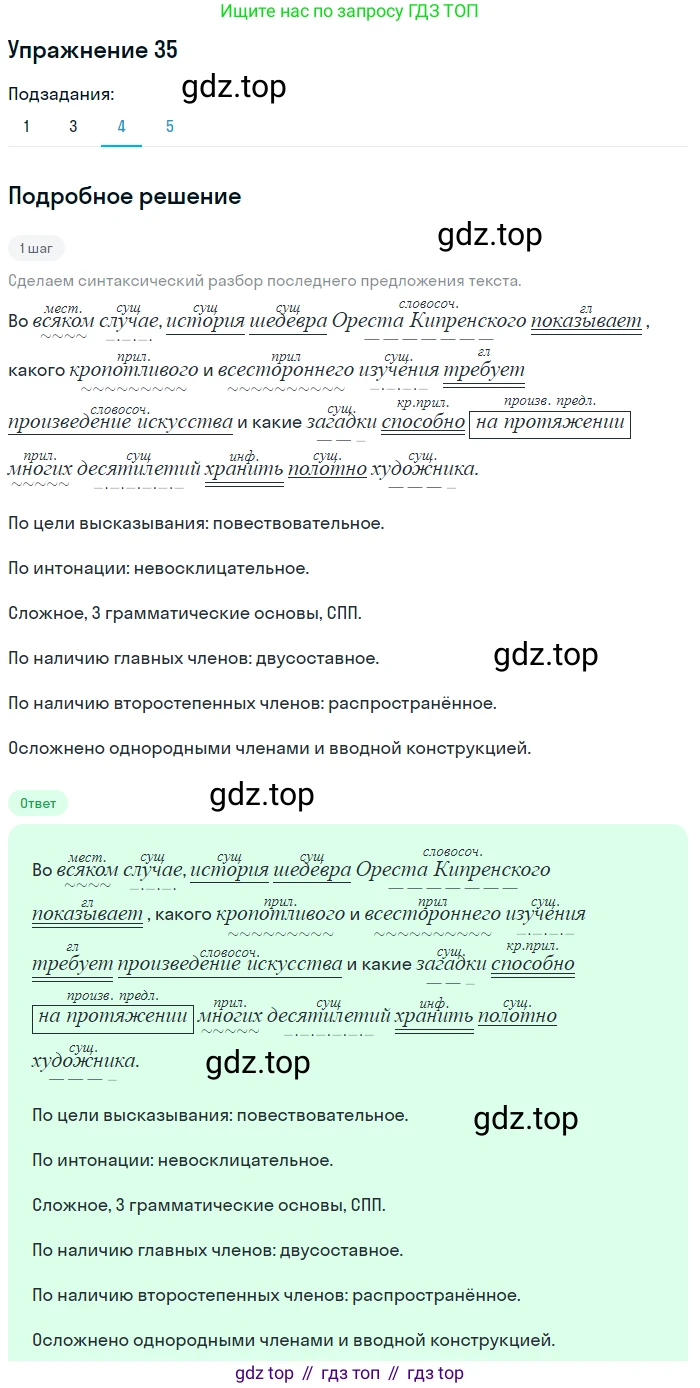

4. Проведите синтаксический разбор последнего предложения текста.

5. Опираясь на таблицу на с. 38—43, охарактеризуйте проанализированный вами текст.

Решение. №35 (с. 64)

Решение 2. №35 (с. 64)

1.

Мы видим молодого гусарского офицера, стоящего в непринуждённой позе, облокотившись на каменный парапет. Во всей его упругой фигуре, спокойной и горделивой осанке, в мужественном, красивом лице со смещёнными усами чувствуется дерзкое бесстрашие опытного воина. Зритель, конечно, замечает некую привычку героя красоваться, бравировать своей удалью. Да всё это есть, но, всё равно глядя на картину, мы понимаем, что перед нами человек, владеющий не только саблей, но и способный к серьёзным раздумьям, мечтам и страстным чувствам.

За внешним покровом спокойствия читатель с думающей, тщательной задумчивостью угадывает неукротимую энергию офицера, готовность к ратному подвигу. А ведь портрет написан в пору войн с Наполеоном, в преддверии освободительной эпопеи 1812 года. И перед нами предстаёт обобщённый образ защитника Отечества, который в годину тяжких испытаний отстоял его свободу и независимость.

С романтической приподнятостью образа перекликается героический предгрозовой пейзаж. Колорит картины некричащий, а чуть приглушённый, но в то же время очень торжественный, насыщенный патетическим настроем. Невольное внимание на праздничное сочетание цветов парадного гусарского мундира: алый ментик, отороченный мягким мехом, белые чакчиры, сверкающие золотом позументы, серебряный шнур портупеи, чёрно-лакированные ботинки, ташка, сабля и перья на чёрном кивере с козырьком.

Пожалуй, ни в одном произведении русской живописи столь рельефно и убедительно не отразился во всей поэтической мощи культ героической личности, типические черты, присущие передовым людям начала XIX века. Лучше устремления своих современников выразил Пушкин:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Трудно поверить, но с этим потрясающим портретом связана ещё не до конца разгаданная тайна. Почти 130 лет считалось, что это прославленный герой Отечественной войны 1812 года, поэт и партизан Денис Васильевич Давыдов. Увы, тщательное изучение картины и исторических фактов опровергло эту красивую версию. Высказывалось предположение о том, что на знаменитом полотне запечатлён младший брат Дениса Давыдова — Евдоким Васильевич, который тоже был военным. Однако со временем и эта версия также была опровергнута искусствоведами.

В настоящее время считается, что на полотне изображён двоюродный брат Дениса и Евдокима — Евграф Владимирович Давыдов, тоже герой войны 1812 года, боевой офицер, полковник, награждённый золотой шпагой и званием генерал-майора. Несмотря на то что эта точка зрения убедительно доказана, отражена во всех современных каталогах и репродукциях картины и считается официальной, некоторые учёные всё равно продолжают сомневаться и ищут новые подтверждения уже отвергнутых гипотез и предлагают новые направления решения загадки портрета. Во всяком случае история шедевра Ореста Кипренского показывает, какого кропотливого, тщательного и всестороннего изучения требует произведение искусства и какие загадки способно на протяжении многих десятилетий хранить полотно художника.

2*.

Парапет — слово, заимствованное из итальянского языка (parapetto, от parare — «защищать» и petto — «грудь»). Означает невысокую стенку, ограждение. Правописание безударных гласных в корне (две -а-) является словарным, его необходимо запомнить.

Эпопея — слово греческого происхождения (epopoiia, от epos — «слово, повествование» и poieo — «творю»). Означает крупное эпическое произведение, повествующее о значительных исторических событиях. В тексте употреблено в родительном падеже (эпопеи). Написание словарное, следует запомнить.

Патетический — происходит от греческого pathetikos («чувствительный, страстный»), связанного со словом pathos («страсть, страдание»). Означает «страстный, взволнованный, полный пафоса». Правописание безударных гласных -а- и -е- необходимо запомнить.

Кивер — слово, пришедшее в русский язык, вероятно, через немецкий или польский из венгерского (csákó). Означает высокий военный головной убор цилиндрической формы. В тексте употреблено в предложном падеже (на кивере). Написание словарное.

3.

Морфемный и морфологический разборы деепричастий:

облокотившись

1. Деепричастие, отвечает на вопрос «что сделав?».

2. Морфологические признаки:

а) Начальная форма: облокотиться (что сделать?).

б) Постоянные признаки: совершенный вид, возвратное.

в) Неизменяемая форма.

3. Синтаксическая роль: обстоятельство.

Морфемный разбор: об- — приставка, -локот- — корень, -и- — суффикс, -вши- — суффикс деепричастия, -сь — постфикс. Основа слова — облокотивши_сь.

глядя

1. Деепричастие, отвечает на вопрос «что делая?».

2. Морфологические признаки:

а) Начальная форма: глядеть (что делать?).

б) Постоянные признаки: несовершенный вид, невозвратное.

в) Неизменяемая форма.

3. Синтаксическая роль: обстоятельство.

Морфемный разбор: гляд- — корень, -я- — суффикс деепричастия. Основа слова — глядя.

4.

Синтаксический разбор последнего предложения:

Во всяком случае история шедевра Ореста Кипренского показывает, какого кропотливого, тщательного и всестороннего изучения требует произведение искусства и какие загадки способно на протяжении многих десятилетий хранить полотно художника.

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, сложноподчинённое с двумя однородными придаточными изъяснительными.

Главное предложение: Во всяком случае история шедевра Ореста Кипренского показывает.

Грамматическая основа: история (подлежащее, выражено существительным) показывает (сказуемое, выражено глаголом). Предложение двусоставное, распространённое.

Первое придаточное изъяснительное: какого кропотливого, тщательного и всестороннего изучения требует произведение искусства.

Грамматическая основа: произведение (подлежащее, выражено существительным) требует (сказуемое, выражено глаголом). Предложение двусоставное, распространённое.

Второе придаточное изъяснительное: какие загадки способно на протяжении многих десятилетий хранить полотно художника.

Грамматическая основа: полотно (подлежащее, выражено существительным) способно хранить (составное глагольное сказуемое). Предложение двусоставное, распространённое.

Придаточные предложения соединены между собой сочинительным союзом «и», поэтому запятая между ними не ставится.

5.

Данный текст относится к публицистическому стилю с элементами научно-популярного (искусствоведческого) подстиля. Цель текста — рассказать широкому кругу читателей о знаменитом произведении живописи, его художественных особенностях и загадке, связанной с личностью изображённого. Тип речи — смешанный: в тексте сочетаются описание (внешность офицера, детали портрета), повествование (история атрибуции картины) и рассуждение (анализ впечатления от портрета, выводы о его значении). Для текста характерно использование специальной лексики (колорит, полотно, шедевр), выразительных эпитетов (неукротимая энергия, предгрозовой пейзаж, патетический настрой) и сложных синтаксических конструкций (причастные и деепричастные обороты, сложноподчинённые предложения), что делает его информационно насыщенным и убедительным.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 11 класс, для упражнения номер 35 расположенного на странице 64 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №35 (с. 64), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.