Номер 119, страница 164, часть 2 - гдз по русскому языку 10-11 класс учебник Гольцова, Шамшин

Авторы: Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А.

Тип: Учебник

Серия: инновационная школа

Издательство: Русское слово

Год издания: 2022 - 2025

Уровень обучения: базовый

Часть: 2

Цвет обложки: белый, голубой

ISBN: 978-5-533-02265-1

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Часть 2. Предложение. Сложное предложение. Параграф 100. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Вопросы в параграфе - номер 119, страница 164.

№119 (с. 164)

Условие. №119 (с. 164)

скриншот условия

Л 119. Прочитайте отрывок из «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского. Выпишите из текста предложения с однородным соподчинением придаточных. Определите их виды. Выделите грамматические основы, составьте схемы этих предложений (вертикальные, горизонтальные).

В высшей степени нравственно и умилительно, когда адвокат употребляет свой труд и талант на защиту несчастных; это друг человечества. Но вот у вас является мысль, что он заведомо защищает и оправдывает виновного, мало того, что он иначе и сделать не может. Мне ответят, что суд не может лишить помощи адвокатской никакого преступника и что честный адвокат всегда в этом случае останется честным, всегда найдёт и определит настоящую степень виновности своего клиента, но лишь не даст его наказать сверх меры.

Мне кажется, что избежать фальши и сохранить честность и совесть адвокату так же трудно, вообще говоря, как и всякому человеку достигнуть райского состояния. Ведь уж случалось нам слышать, как адвокаты почти клянутся в суде, вслух, обращаясь к присяжным, что они — единственно потому только взялись защищать своих клиентов, что вполне убедились в их невинности. Когда вы выслушиваете эти клятвы, в вас тотчас же и неотразимо вселяется самое скверное подозрение: «А ну, если лжёт и только деньги взял?» И действительно, очень часто выходило потом, что эти, с таким жаром защищаемые клиенты, оказывались вполне и бесспорно виновными. Я не знаю, бывали ли у нас случаи, что адвокаты, желая до конца выдержать свой характер вполне убеждённых в невинности своих клиентов людей, падали в обморок, когда присяжные выносили обвинительный приговор? Но что проливали слёзы, то это, кажется, уже случалось в нашем столь молодом ещё суде. Как хотите, а тут, во всём этом установлении, сверх всего бесспорно прекрасного, заключается как бы нечто грустное. Право: слышится народное словцо: «Адвокат — нанятая совесть»; но главное, кроме всего этого, мерещится нелепейший парадокс, что адвокат и никогда не может действовать по совести, не может не играть своею совестью, если б даже и хотел не играть, что это уже такой обречённый на бессовность человек и что, наконец, самое главное и серьёзное во всём этом то, что такое грустное положение дела как бы даже узаконено кем-то и чем-то, так что считается уже вовсе не уклонением, а, напротив, даже самым нормальным порядком...

1. Устно охарактеризуйте остальные придаточные: определите их типы и укажите средства подчинительной связи с главным предложением.

2. Определите средства связи предложений в первом абзаце.

3. Какие черты жанра дневника вы заметили в отрывке? Какие признаки дневниковых записей отсутствуют?

4. Докажите, что перед вами — текст-рассуждение. Что волнует Ф.М. Достоевского? О какой проблеме он рассуждает? Какие аргументы для обоснования своего мнения приводит?

5. Поразмышляйте над проблемой, затронутой в тексте. Запишите свои рассуждения в жанре дневника, приводя аргументы из данного текста или другого прочитанного вами художественного произведения.

Решение 2. №119 (с. 164)

Решение 3. №119 (с. 164)

Решение 4. №119 (с. 164)

Решение 6. №119 (с. 164)

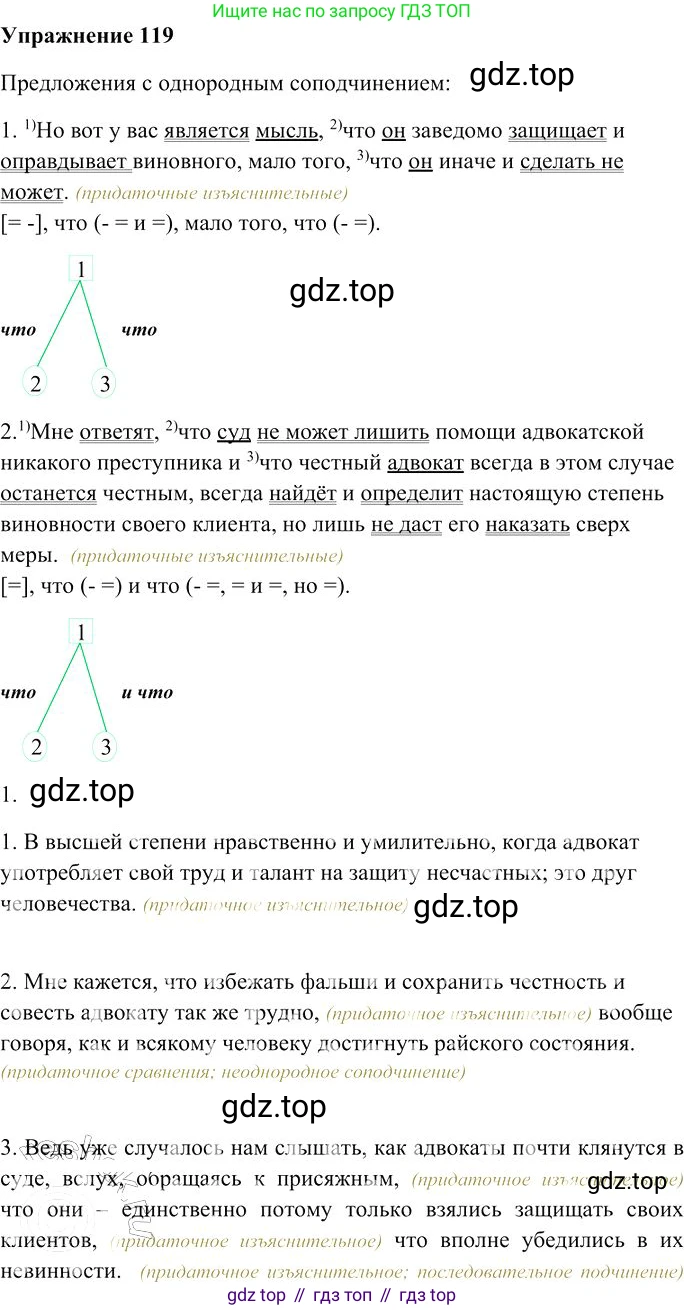

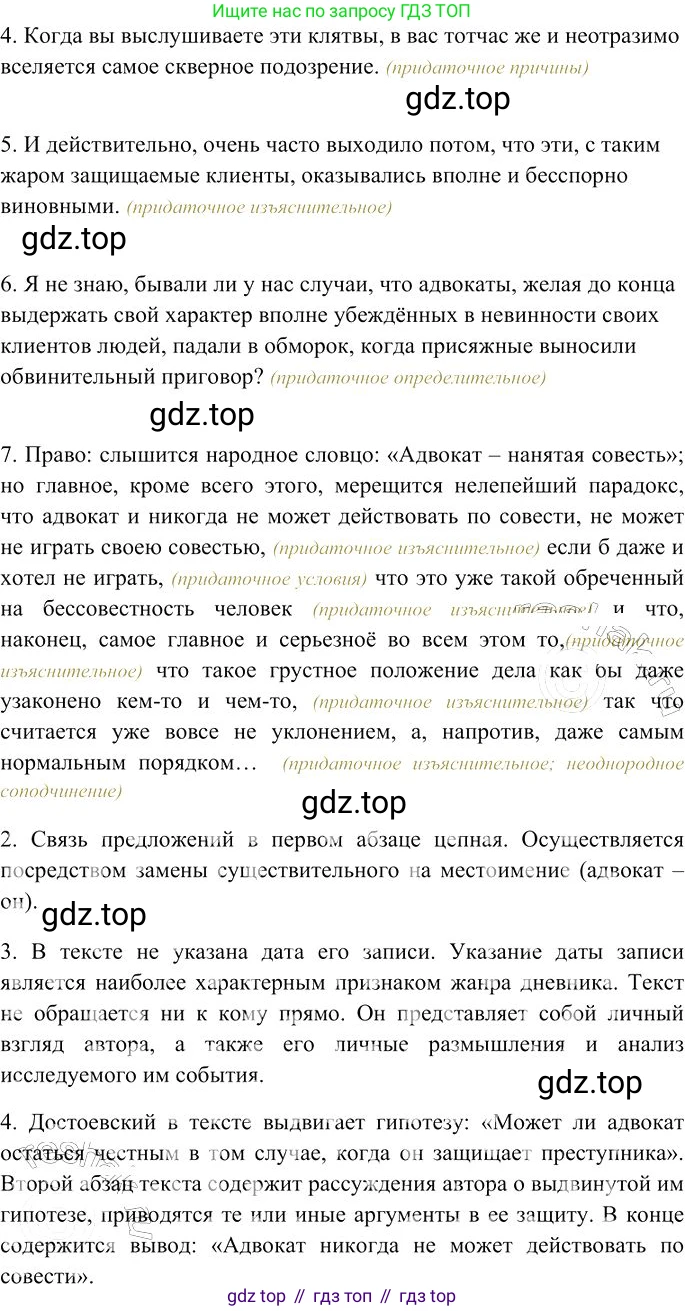

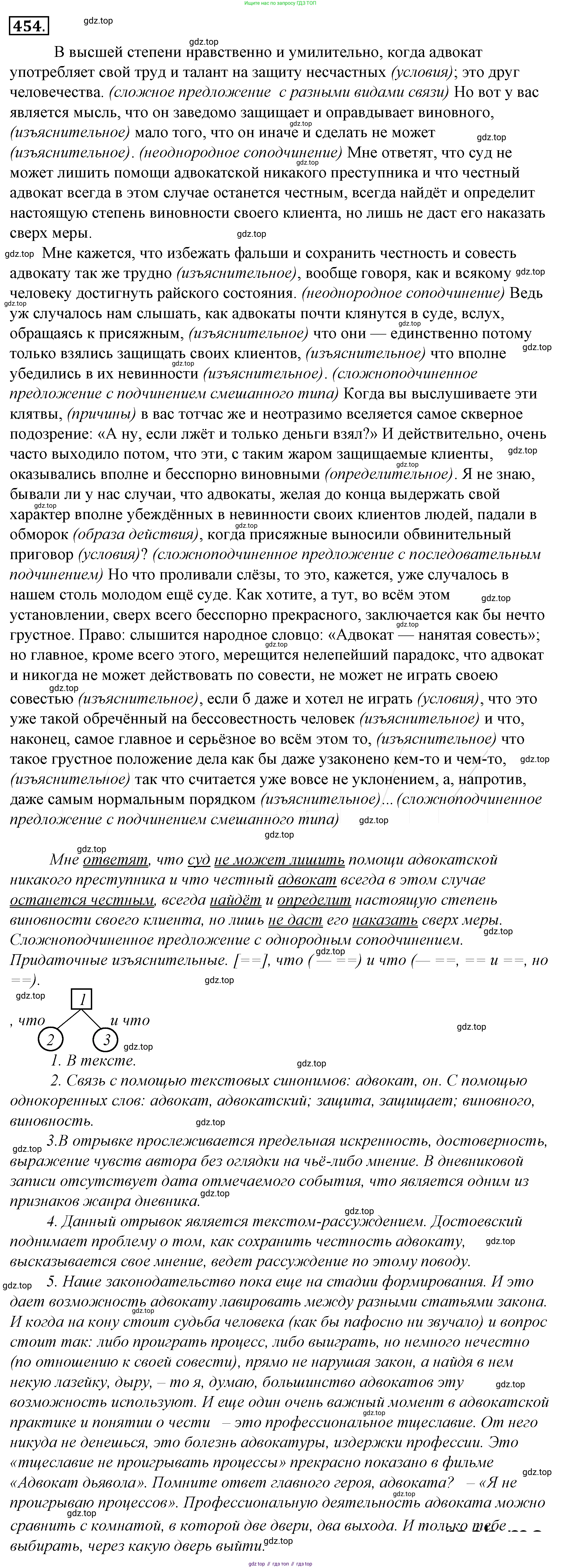

Предложение с однородным соподчинением придаточных:

Мне ответят, что суд не может лишить помощи адвокатской никакого преступника и что честный адвокат всегда в этом случае останется честным, всегда найдёт и определит настоящую степень виновности своего клиента, но лишь не даст его наказать сверх меры.

Виды придаточных: оба придаточных являются изъяснительными, так как отвечают на вопрос «что?» и поясняют сказуемое в главном предложении (ответят (что?)). Они присоединяются к главному предложению с помощью союзов «что» и соединены между собой сочинительным союзом «и».

Грамматические основы:

- Главное предложение: ответят (односоставное, безличное).

- Первое придаточное: суд не может лишить.

- Второе придаточное: адвокат останется честным, найдёт и определит, не даст наказать (сказуемые однородны).

Схемы предложения:

Горизонтальная схема: [ = ], (что — =) и (что — O, O и O, но O).

Вертикальная схема:

[ ответят ] ↓ что? ┌────────┴────────┐ (что суд не может (и) (что адвокат лишить) останется, найдет, определит, не даст наказать)

1. Устно охарактеризуйте остальные придаточные: определите их типы и укажите средства подчинительной связи с главным предложением.

В тексте встречаются следующие типы придаточных предложений:

- ...является мысль, что он заведомо защищает и оправдывает виновного... — придаточное определительное, относится к существительному «мысль» (мысль какая?), средство связи — союз «что».

- ...мало того, что он иначе и сделать не может. — придаточное изъяснительное, относится к местоимению «того» (мало чего?), средство связи — союз «что».

- Мне кажется, что избежать фальши и сохранить честность и совесть адвокату так же трудно... — придаточное изъяснительное, относится к сказуемому «кажется» (кажется что?), средство связи — союз «что».

- ...трудно, вообще говоря, как всякому человеку достигнуть райского состояния. — придаточное сравнительное, поясняет слово «трудно» в главном предложении, средство связи — союз «как».

- Когда вы выслушиваете эти клятвы, в вас тотчас же и неотразимо вселяется самое скверное подозрение... — придаточное времени, относится ко всему главному предложению, средство связи — союз «когда».

- ...очень часто выходило потом, что эти, с таким жаром защищаемые клиенты, оказывались вполне и бесспорно виновными. — придаточное изъяснительное, относится к сказуемому «выходило», средство связи — союз «что».

2. Определите средства связи предложений в первом абзаце.

Связь между первым и вторым предложениями осуществляется с помощью противительного союза «Но» в начале второго предложения, который противопоставляет идеализированное представление об адвокате («друг человечества») возникающему сомнению. Также используется лексический повтор и местоименная замена (адвокат — он).

Связь между вторым и третьим предложениями — контекстуальная (логическая). Третье предложение («Мне ответят...») представляет собой предполагаемый ответ или возражение на сомнение, выраженное во втором предложении. Связь также поддерживается указательным местоимением «этом» (в этом случае), которое отсылает к ситуации, описанной ранее.

3. Какие черты жанра дневника вы заметили в отрывке? Какие признаки дневниковых записей отсутствуют?

Черты жанра дневника, присутствующие в отрывке:

- Субъективность и личная оценка: автор прямо выражает своё отношение к описываемому явлению, используя вводные конструкции («Мне кажется»), эмоционально окрашенную лексику («умилительно», «грустное», «нелепейший парадокс»).

- Исповедальность и рефлексия: текст представляет собой глубокое размышление автора на волнующую его морально-этическую тему.

- Диалогичность: автор ведёт воображаемый диалог с читателем или оппонентом («Мне ответят», «у вас является мысль», «Когда вы выслушиваете», «Как хотите»).

- Публицистический характер: размышления касаются не частной жизни, а общественно значимой проблемы, что характерно для «Дневника писателя» Достоевского.

Признаки дневниковых записей, которые отсутствуют:

- Датировка: нет указания на конкретную дату, когда была сделана запись.

- Описание событий личной жизни: текст полностью посвящён философско-этической проблеме, а не бытовым событиям из жизни автора.

4. Докажите, что перед вами — текст-рассуждение. Что волнует Ф.М. Достоевского? О какой проблеме он рассуждает? Какие аргументы для обоснования своего мнения приводит?

Этот текст является рассуждением, так как он построен по классической схеме: тезис, аргументы и вывод.

Тезис: Профессия адвоката содержит в себе глубокий нравственный парадокс: благородная по своей сути деятельность по защите человека вступает в конфликт с понятиями честности и совести, когда адвокату приходится защищать заведомо виновного.

Проблема: Ф.М. Достоевского волнует проблема соотношения формального закона и нравственного закона, профессионального долга и личной совести. Он рассуждает о том, возможно ли для адвоката «избежать фальши», защищая виновного, и не превратиться в «нанятую совесть».

Аргументы:

- Формальное оправдание деятельности адвоката: ему возразят, что суд всё равно определит степень вины, а адвокат лишь не даёт наказать человека «сверх меры».

- Практический пример, опровергающий это оправдание: автор приводит в пример адвокатов, которые публично клянутся в невиновности своих подзащитных, хотя позже выясняется, что те были виновны. Это, по мнению Достоевского, рождает недоверие и подозрение.

- Ссылка на народную мудрость: используется выражение «Адвокат — нанятая совесть», которое, по мнению автора, точно отражает суть проблемы.

- Главный парадокс: адвокат по своей сути «обречён на бессовестность», так как его работа — это «игра», даже если он сам этого не хочет.

Вывод (подразумеваемый): Самое печальное в этом то, что такое положение дел, этот моральный компромисс, начинает считаться в обществе нормой («самым нормальным порядком»).

5. Поразмышляйте над проблемой, затронутой в тексте. Запишите свои рассуждения в жанре дневника, приводя аргументы из данного текста или другого прочитанного вами художественного произведения.

Записи сего дня.

Снова перечитал отрывок из «Дневника писателя» Достоевского об адвокатах и вновь поразился глубине его мысли. «Нанятая совесть» — как точно и как горько. Возможна ли справедливость там, где правда и ложь становятся предметом торга, где красноречие ценится выше истины? Достоевский ставит страшный вопрос: не является ли сама система правосудия, с её защитниками и обвинителями, узаконенной формой сделки с совестью?

Автор пишет, что самое грустное — это когда такое положение дел «считается уже вовсе не уклонением, а, напротив, даже самым нормальным порядком». И ведь он прав. Мы привыкли к мысли, что у каждого преступника должен быть защитник. Это гуманно, это правильно. Но где та грань, за которой гуманизм превращается в пособничество злу? Когда адвокат, зная о вине своего клиента, использует все уловки, чтобы представить его невинной жертвой, — что это, как не служение лжи?

Вспоминается Родион Раскольников. Конечно, у него не было адвоката в современном понимании, его «защитником» и одновременно главным противником стал следователь Порфирий Петрович. Но представим на мгновение, что на его месте был бы искусный адвокат, о которых пишет Достоевский. Он мог бы свести всё к «временному помешательству», к «аффекту», вызванному бедностью. Он мог бы разжалобить присяжных, и, возможно, Раскольников избежал бы каторги. Но разве это принесло бы ему спасение? Его истинное наказание и последующее исцеление начались не в зале суда, а в тот момент, когда он признался Соне, когда его собственная совесть вынесла ему приговор. Адвокат, добившийся бы его оправдания, лишь продлил бы его нравственные муки, отдалил бы его от покаяния. Получается, «нанятая совесть» не только искажает правосудие, но и может погубить душу человека, лишив его шанса на искупление.

Так кто же он, этот защитник? Благодетель, спасающий от судебной ошибки, или искусный ремесленник, для которого человеческая судьба — лишь материал для виртуозной «игры»? Достоевский не даёт ответа, но заставляет мучительно его искать.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10-11 класс, для упражнения номер 119 расположенного на странице 164 для 2-й части к учебнику серии инновационная школа 2022 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №119 (с. 164), авторов: Гольцова (Нина Григорьевна), Шамшин (Игорь Викторович), Мищерина (Марина Алексеевна), 2-й части ФГОС (старый) базовый уровень обучения учебного пособия издательства Русское слово.