Номер 244, страница 332, часть 2 - гдз по русскому языку 10-11 класс учебник Гольцова, Шамшин

Авторы: Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А.

Тип: Учебник

Серия: инновационная школа

Издательство: Русское слово

Год издания: 2022 - 2025

Уровень обучения: базовый

Часть: 2

Цвет обложки: белый, голубой

ISBN: 978-5-533-02265-1

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

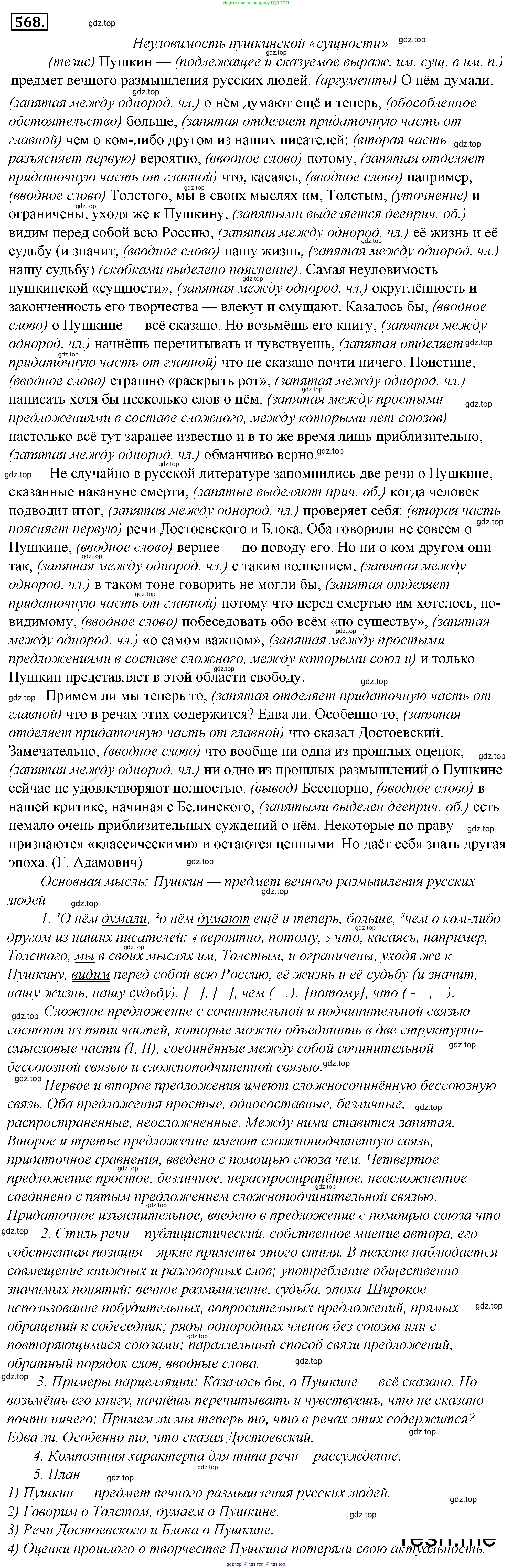

Часть 2. Стилистика. Функциональные стили. Параграф 122. Текст. Типы текста. Вопросы в параграфе - номер 244, страница 332.

№244 (с. 332)

Условие. №244 (с. 332)

скриншот условия

P 244. Прочитайте отрывок из статьи Г.В. Адамовича. Определите основную мысль текста. Озаглавьте его. Что будет выражать заголовок — тему или основную мысль?

Пушкин — предмет вечного размышления русских людей. О нём думали, о нём думают ещё и теперь, больше, чем о ком-либо другом из наших писателей: вероятно, потому, что, касаясь, например, Толстого, мы в своих мыслях им, Толстым, и ограничены, уходя же к Пушкину, видим перед собой всю Россию, её жизнь и её судьбу (и значит, нашу жизнь, нашу судьбу). Самая неуловимость пушкинской «сущности», округлённость и законченность его творчества — влекут и смущают. Казалось бы, о Пушкине — всё сказано. Но возьмёшь его книгу, начнёшь перечитывать и чувствуешь, что не сказано почти ничего. Поистине страшно «раскрыть рот», написать хотя бы несколько слов о нём, настолько всё тут заранее известно и в то же время лишь приблизительно, обманчиво верно.

Не случайно в русской литературе запомнились две речи о Пушкине, сказанные накануне смерти, когда человек подводит итог, проверяет себя: речи Достоевского и Блока. Оба говорили не совсем о Пушкине, вернее — no поводу его. Но ни о ком другом они так, с таким волнением, в таком тоне говорить не могли бы, потому что перед смертью им хотелось, по-видимому, побеседовать обо всём «по существу», «о самом важном», и только Пушкин представляет в этой области свободу.

Примем ли мы теперь то, что в речах этих содержится? Едва ли. Особенно то, что сказал Достоевский. Замечательно, что вообще ни одна из прошлых оценок, ни одно из прошлых размышлений о Пушкине сейчас не удовлетворяют полностью. Бесспорно, в нашей критике, начиная с Белинского, есть немало очень приблизительных суждений о нём. Некоторые по праву признаются «классическими» и остаются ценными. Но даёт себя знать другая эпоха.

1. Объясните постановку знаков препинания. Выполните синтаксический разбор второго предложения.

2. Определите функционально-стилевую принадлежность текста, аргументируйте свой ответ. Назовите наиболее яркие приметы этого стиля речи.

3. Укажите в тексте примеры парцелляции.

4. Найдите композиционные элементы: 1) тезис; 2) аргументы; 3) вывод. Для какого типа текста характерна такая композиция?

5. Составьте план текста, указав микротемы.

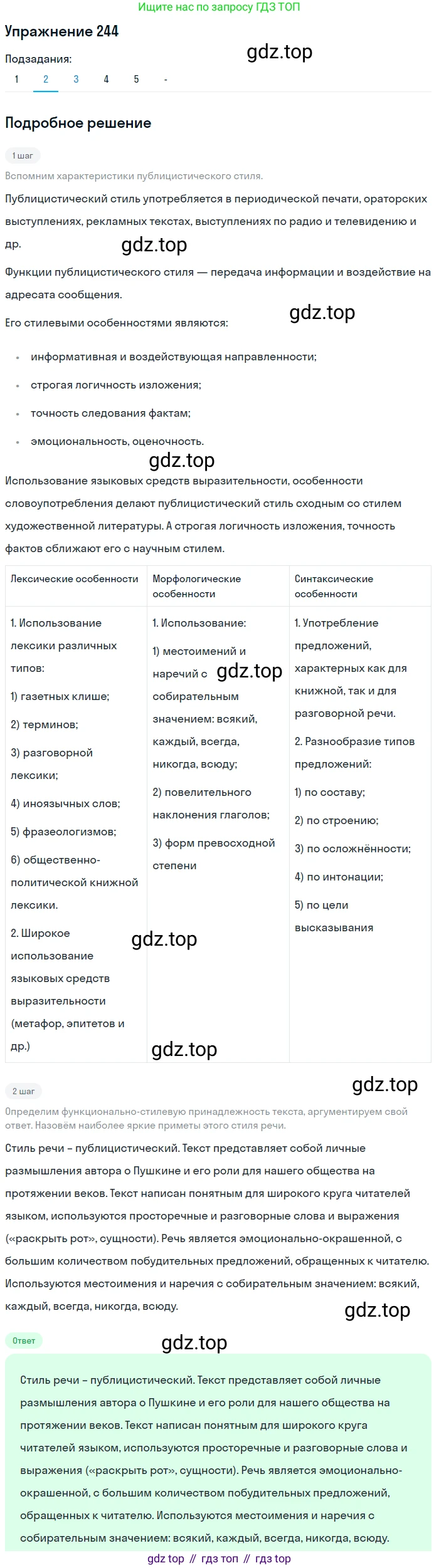

Решение 2. №244 (с. 332)

Решение 3. №244 (с. 332)

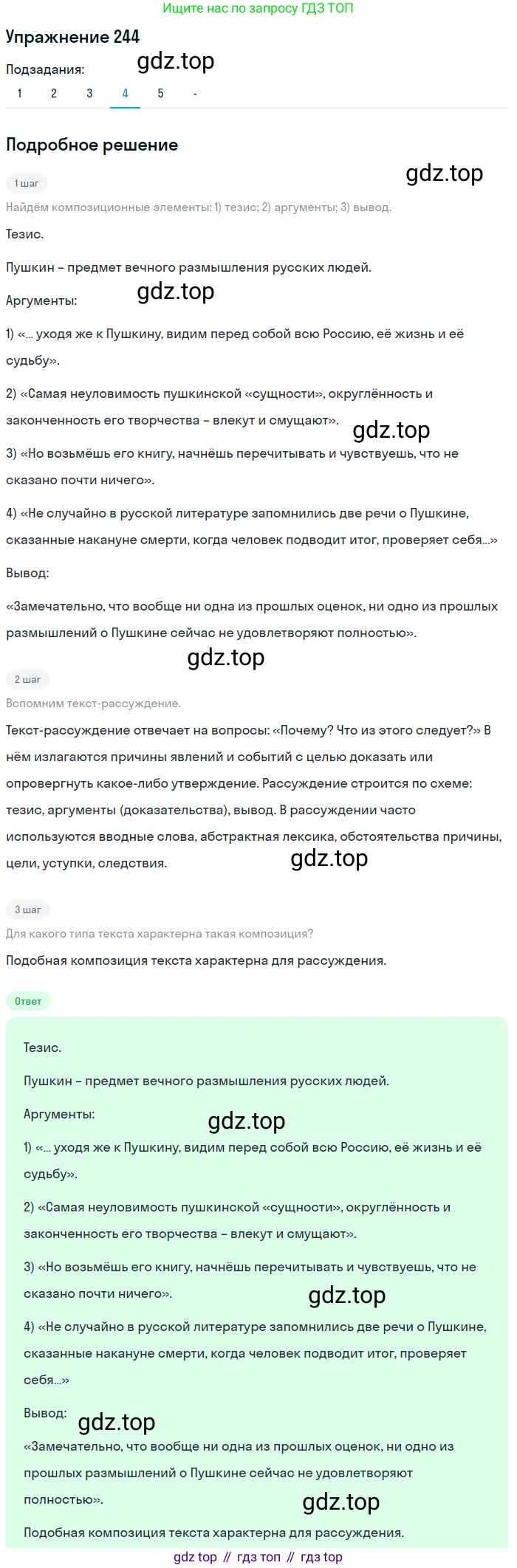

Решение 4. №244 (с. 332)

Решение 6. №244 (с. 332)

Основная мысль текста: Наследие А.С. Пушкина является неисчерпаемым и вечным предметом для размышлений в русской культуре. Каждая новая эпоха переосмысливает его творчество, находя в нём ответы на самые важные, «сущностные» вопросы о России и о себе. Пушкин — это не просто писатель, а культурный феномен, дающий повод для глубокого национального самоанализа.

Заголовок: «Вечный Пушкин» или «Неисчерпаемость Пушкина».

Заголовок будет выражать основную мысль, так как он отражает ключевую идею автора о непреходящем значении и бесконечной глубине пушкинского наследия для русской мысли.

1. Объясните постановку знаков препинания. Выполните синтаксический разбор второго предложения.

Объяснение знаков препинания во втором предложении: «О нём думали, о нём думают ещё и теперь, больше, чем о ком-либо другом из наших писателей: вероятно, потому, что, касаясь, например, Толстого, мы в своих мыслях им, Толстым, и ограничены, уходя же к Пушкину, видим перед собой всю Россию, её жизнь и её судьбу (и значит, нашу жизнь, нашу судьбу)».

- думали, о нём думают — запятая разделяет однородные сказуемые.

- теперь, больше — запятая разделяет однородные обстоятельства времени и степени.

- больше, чем — запятая перед союзом «чем» в сравнительном обороте.

- писателей: — двоеточие ставится перед второй частью сложноподчинённого предложения, которая раскрывает причину того, о чём говорится в первой части.

- вероятно, — запятая выделяет вводное слово.

- что, касаясь... — запятая ставится после подчинительного союза «что», так как дальше идёт обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом.

- касаясь, например, Толстого, — запятыми с двух сторон выделяется вводное слово «например».

- Толстого, мы — запятая закрывает деепричастный оборот «касаясь, например, Толстого».

- им, Толстым, — запятыми выделяется обособленное приложение «Толстым», уточняющее местоимение «им».

- ограничены, уходя — запятая разделяет части сложного предложения (в данном случае, обособляет следующий деепричастный оборот).

- Пушкину, видим — запятая закрывает деепричастный оборот «уходя же к Пушкину».

- Россию, её жизнь — запятая разделяет однородные дополнения.

- (и значит, нашу жизнь, нашу судьбу) — скобки выделяют вставную конструкцию, которая содержит дополнительное пояснение.

- значит, — запятыми с двух сторон выделяется вводное слово.

- жизнь, нашу судьбу — запятая разделяет однородные дополнения внутри вставной конструкции.

Синтаксический разбор второго предложения:

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, с бессоюзной и подчинительной связью между частями.

Первая часть: «О нём думали, о нём думают ещё и теперь, больше, чем о ком-либо другом из наших писателей» — простое, двусоставное, распространённое, осложнено однородными сказуемыми (думали, думают) и сравнительным оборотом (больше, чем...).

Вторая часть (присоединяется двоеточием, имеет значение причины): «вероятно, потому, что, касаясь, например, Толстого, мы в своих мыслях им, Толстым, и ограничены, уходя же к Пушкину, видим перед собой всю Россию, её жизнь и её судьбу (и значит, нашу жизнь, нашу судьбу)» — сложноподчинённое предложение с придаточным причины, которое, в свою очередь, является сложным. Оно осложнено вводными словами (вероятно, например, значит), обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастными оборотами (касаясь... Толстого; уходя... к Пушкину), обособленным приложением (Толстым), однородными дополнениями (жизнь и судьбу) и вставной конструкцией в скобках.

2. Определите функционально-стилевую принадлежность текста, аргументируйте свой ответ. Назовите наиболее яркие приметы этого стиля речи.

Текст принадлежит к публицистическому стилю, с элементами художественного.

Аргументация:

1. Тематика: Текст посвящён актуальной для общества культурной и духовной проблеме — осмыслению роли Пушкина в русской культуре.

2. Цель: Автор не просто информирует, а стремится воздействовать на читателя, сформировать у него определённое мнение, побудить к размышлениям.

3. Сочетание логики и эмоциональности: Автор приводит логические доводы (сравнение с Толстым, упоминание речей Достоевского и Блока), но излагает их экспрессивно, выражая личное отношение.

Наиболее яркие приметы стиля в тексте:

- Использование эмоционально-оценочной лексики: «вечного размышления», «неуловимость», «влекут и смущают», «поистине страшно», «с таким волнением».

- Сочетание книжной лексики («предмет размышления», «сущность», «композиция») с разговорной («раскрыть рот»).

- Использование риторических приёмов, в частности, риторического вопроса: «Примем ли мы теперь то, что в речах этих содержится?».

- Сложный синтаксис: распространённые предложения, осложнённые вводными конструкциями, обособленными оборотами, что характерно для размышления.

- Авторская позиция, выраженная через личные оценки и суждения.

3. Укажите в тексте примеры парцелляции.

Примером парцелляции (намеренного разделения единой синтаксической конструкции на несколько частей) в тексте являются следующие фрагменты:

1. «Оба говорили не совсем о Пушкине, вернее — по поводу его». Вторая часть уточняет и корректирует мысль первой.

2. «Примем ли мы теперь то, что в речах этих содержится? Едва ли. Особенно то, что сказал Достоевский». Короткие фразы, следующие за вопросом, являются синтаксически самостоятельными, но по смыслу тесно связаны с ним, являясь ответом и его уточнением.

4. Найдите композиционные элементы: 1) тезис; 2) аргументы; 3) вывод. Для какого типа текста характерна такая композиция?

1) Тезис: «Пушкин — предмет вечного размышления русских людей». Это первое предложение текста, в котором автор формулирует основную мысль, которую будет доказывать.

2) Аргументы:

- Размышления о Пушкине, в отличие от размышлений о других писателях (например, о Толстом), выводят на тему всей России, её судьбы.

- Творчество Пушкина обладает «неуловимостью» и «округлённостью», из-за чего кажется, что о нём всё сказано, но на самом деле — почти ничего.

- Пушкин является поводом для разговора «о самом важном», о «существе», что доказывают предсмертные речи Достоевского и Блока.

- Каждая новая эпоха пересматривает оценки прошлого, и даже классические суждения о Пушкине сегодня не удовлетворяют полностью, что говорит о его неисчерпаемости.

3) Вывод: «Замечательно, что вообще ни одна из прошлых оценок, ни одно из прошлых размышлений о Пушкине сейчас не удовлетворяют полностью... Но даёт себя знать другая эпоха». Автор приходит к заключению, что осмысление Пушкина — это бесконечный процесс, и каждая эпоха вносит в него свой вклад.

Такая композиция (тезис → аргументы → вывод) характерна для текста-рассуждения.

5. Составьте план текста, указав микротемы.

План текста:

1. Пушкин как вечный предмет размышлений в русской культуре.

(Микротема: Особое место Пушкина среди русских писателей, его связь с судьбой всей России).

2. Парадокс пушкинского наследия: кажущаяся изученность и подлинная неисчерпаемость.

(Микротема: «Неуловимость» и «законченность» творчества Пушкина, которые одновременно влекут и смущают исследователей).

3. Пушкин как повод для разговора о «самом важном».

(Микротема: Пример речей Достоевского и Блока, использовавших тему Пушкина для подведения жизненных и философских итогов).

4. Необходимость переосмысления Пушкина каждой новой эпохой.

(Микротема: Недостаточность прежних оценок и суждений для современности, постоянное обновление взгляда на поэта).

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10-11 класс, для упражнения номер 244 расположенного на странице 332 для 2-й части к учебнику серии инновационная школа 2022 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №244 (с. 332), авторов: Гольцова (Нина Григорьевна), Шамшин (Игорь Викторович), Мищерина (Марина Алексеевна), 2-й части ФГОС (старый) базовый уровень обучения учебного пособия издательства Русское слово.