Номер 295, страница 331 - гдз по русскому языку 10 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2025

Уровень обучения: базовый и углублённый

ISBN: 978-5-346-04386-7

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста. Параграф 10. Письмо как вид речевой деятельности - номер 295, страница 331.

№295 (с. 331)

Условие. №295 (с. 331)

скриншот условия

295. Русская словесность. 1. Прочитайте отрывок из книги С. И. Львовой «Там, где кончается слово... О слитных, дефисных и раздельных написаниях». Объясните название текста, сформулируйте и запишите его основную мысль, учитывая название книги. Затем составьте тезисный план текста.

Подпоручик Киже и его сородичи

В чём загадочность подпоручика Киже? Она в том, что его никогда не существовало в действительности. Это мнимый герой, которого долгое время принимали за реально существовавшего человека из-за недоразу-мения, возникшего при переписке текста. На основе этой истории, доста-точно известной во второй половине XIX века, Ю. Н. Тынянов в 1928 го-ду написал повесть «Подпоручик Киже», где так описано «рождение» псевдогероя: «Полковой писарь... допустил нелепое написание — вместо «Подпоручики же Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» написал: «Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются». Когда он написал слово «Подпоручики», вошёл офицер, и писарь вытянулся перед ним, остановившись на к, а потом, сев снова за приказ, напутал и написал: «Подпоручик Киже». Так безобидная описка стала фамилией несуществу-ющего человека, биография которого быстро наполнилась бурными собы-тиями.

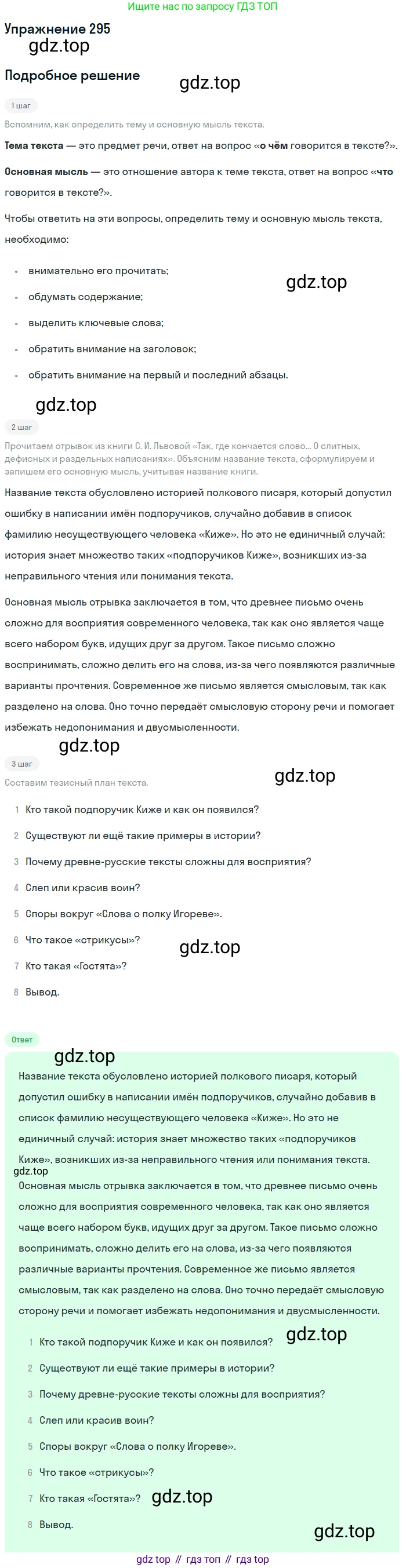

Но история знает множество подобных подпоручиков Киже. Очень часто причина их незаконного появления связана с неправильным чтени-ем (неверным пониманием!) не разделённого на слова текста. А именно так — без деления на слова, без интервалов и знаков препинания — на-писаны древние рукописи, которые, по сути, представляют собой непре-рывный ряд букв.

Каждая древняя рукопись — предмет тщательного исследования текстологов, историков, лингвистов, палеографов. Задача учёных состоит прежде всего в переводе и толковании текста. Но это даётся с большим трудом потому, что рукописи содержат много утраченных язы-ком слов, непривычных грамматических форм и конструкций, упомина-ний о непонятных современному человеку явлениях, правилах общения, особенностях взаимоотношений людей. Всё это довольно часто приводит к спорным и даже ошибочным переводам старинных текстов.

Так, один из героев русских летописей — мужественный воин Якун (или Гакон) — вождь варяжского отряда. Об этом человеке в первоначальном тексте было сказано слепъ, что озна-чает «он красив» (съ лепъ — от лѣпый, лепота «красивый», «красота»). В одном из вариантов переписки этой летописи вместо сочетания съ лепъ ошибочно написали слепъ («слеп»). И сразу же исказился смысл всего рассказа, главным действующим лицом которого вместо красавца витязя выступает... слепой воин. Не зная о такой ошибке, А. К. Толстой написал балладу «Гакон слепой», которая и посвящена легендарному персонажу летописей.

Герой страшной, жестокой битвы — сле-пец, он ничего вокруг себя не видит. На поле битвы разыгрывается трагедия: слепой Гакон яростно бросается в бой и убивает не только врагов, но и своих соотечественников. Ну чем

Лист Изборника Святослава.

1073 г.

не подпоручик Киже? Такая же история произошла, например, с загадочным словом итолка, которое было выделено при членении отрывка летописи, где говори-лось о приезде в Псков рижских послов. Это слово даже попало в словарь древнерусского языка, но позднее было установлено, что это два слова: и толка, то есть союз и и существительное толка (толк «переводчик»).

Подобных примеров, вокруг которых до сих пор ведутся споры, не-мало. Не случайно при издании древнерусских памятников помещают не только текст, его перевод и комментарии к тексту, но и целый свод раз-ъяснений. Не является исключением и величайший памятник мировой культуры, лучшее произведение древнерусской литературы, созданное в XII веке и дошедшее до нас, — «Слово о полку Игореве».

В пятитомной «Энциклопедии “Слова о полку Игореве”» (1995), под-готовленной и изданной учёными по результатам почти 200-летнего ис-следования памятника, указано свыше 60 случаев спорного словочлене-ния текста.

Одно из самых загадочных мест «Слова...»: «Скочи [Всеслав]^1 оть нихъ [Киевлян] лютымъ звѣремъ въ плъночи из Белаграда, обѣсив сине мъгле утрѣжже вязно, стрикусы отвори врата Новуграду, разибе славу Ярославу, скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ^2».

Первые издатели «Слова...» сомнительную часть отрывка графиче-ски представили как «...утрѣжже возни стрикусы отвори врата Нову-граду...» и перевели: «...поутру же вонзив стрикусы, отворил он ворота новгородские...» Таким образом, появилось никому не известное слово стрикус, которое не было зафиксировано ни в одном древнем памятнике.

Загадочное слово истолковали как «стенобитное орудие, род тарана, упо-требляемого при осаде городских ворот».

Спустя полтора века после первого выхода в свет «Слова...» появи-лась новая интерпретация этого отрывка: «...утрѣжже вазни с три кусы...», где вазнь — «удача, успех с помощью колдовства, нечистой силы», а кус — «кусок», «часть», «ломоть». При этом изменялся смысл фразы — «урвал удачи с три клока», «трижды урвать по куску удачи».

Позднее это сомнительное место древнерусского произведения было уточнено известным специалистом по «Слову...» академиком Д. С. Ли-хачёвым, который соглашался с делением фрагмента стрикусы на три слова, но трактовал существительное кус как «попытка» (ср.: покушение, искуситель). Таким образом, словосочетание с три кусы переводится учёным как «с трёх попыток».

Отряд слов, рождённых ошибочным или противоречивым толкова-нием сомнительных мест старинных рукописей, разного рода описками, значительно пополнился с открытием в 1951 году нового источника изу-чения древнерусской письменности — новгородских берестяных грамот. На сегодняшний день найдено уже более 1000 экземпляров.

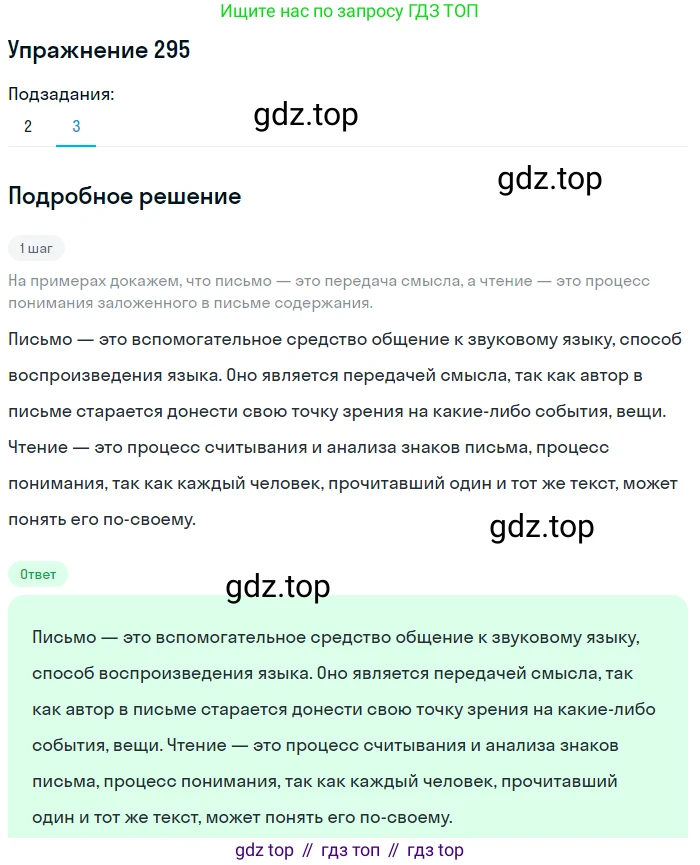

Возьмём для примера грамоту № 9 «Письмо от Гостяты к Василию».

Текст

От Гостяты къ Васильви

Еже ми отць даялъ и роди съдаяли а то за ним а ныне водя новую жену а мьне не въдасть ничь...

Перевод

От Гостяты к Василию.

То, что мне дал отец и родственники дали, [осталось] за ним. Ныне, взяв новую жену, [он] не отдаст мне ничего...

А дальше идут строки, прочтение и толкование которых вызывают большие споры. Неясно, как членить на слова сочетание избивърукы и зби въ рукы; изби въ рукы; избавъ рукы. Любое членение этого сочетания всё равно не придаёт ясности всей фразе: (избивърукы) пустилъ же мя а иную поялъ. Учёные предлагают разные варианты прочтения этого отрыв-ка: «избил по рукам»; «развёлся со мной, другую взял»; «расторгнул брак, выгнал меня, другую взял».

Последняя часть текста доеди добре сътворя переводится как «при-езжай, будь добр». Итак:

1) Если предположить, что Гостята — мужчина, то выходит, будто он жалуется на своего отца, недавно женившегося и поэтому отнявшего у него имущество. Гостята надеется на помощь некоего Василия. При та-ком понимании текста выражение въ рукы пустилъ переводят как «за-ставил подчиниться».

2) Если Гостята — женщина, то можно предположить, что с ней раз-вёлся муж, присвоив имущество, полученное от её отца и родственников, и прогнал её, приведя в дом новую жену.

3) Может быть, мучителем Гостяты был её отчим, который женился вторично и попытался захватить в свои руки добро, по закону надлежавшее детям его первой жены.

Видимо, окончательно решить, какой из предложенных вариантов является правильным, невозможно, и письмо Гостяты к Василию так и останется для нас загадкой.

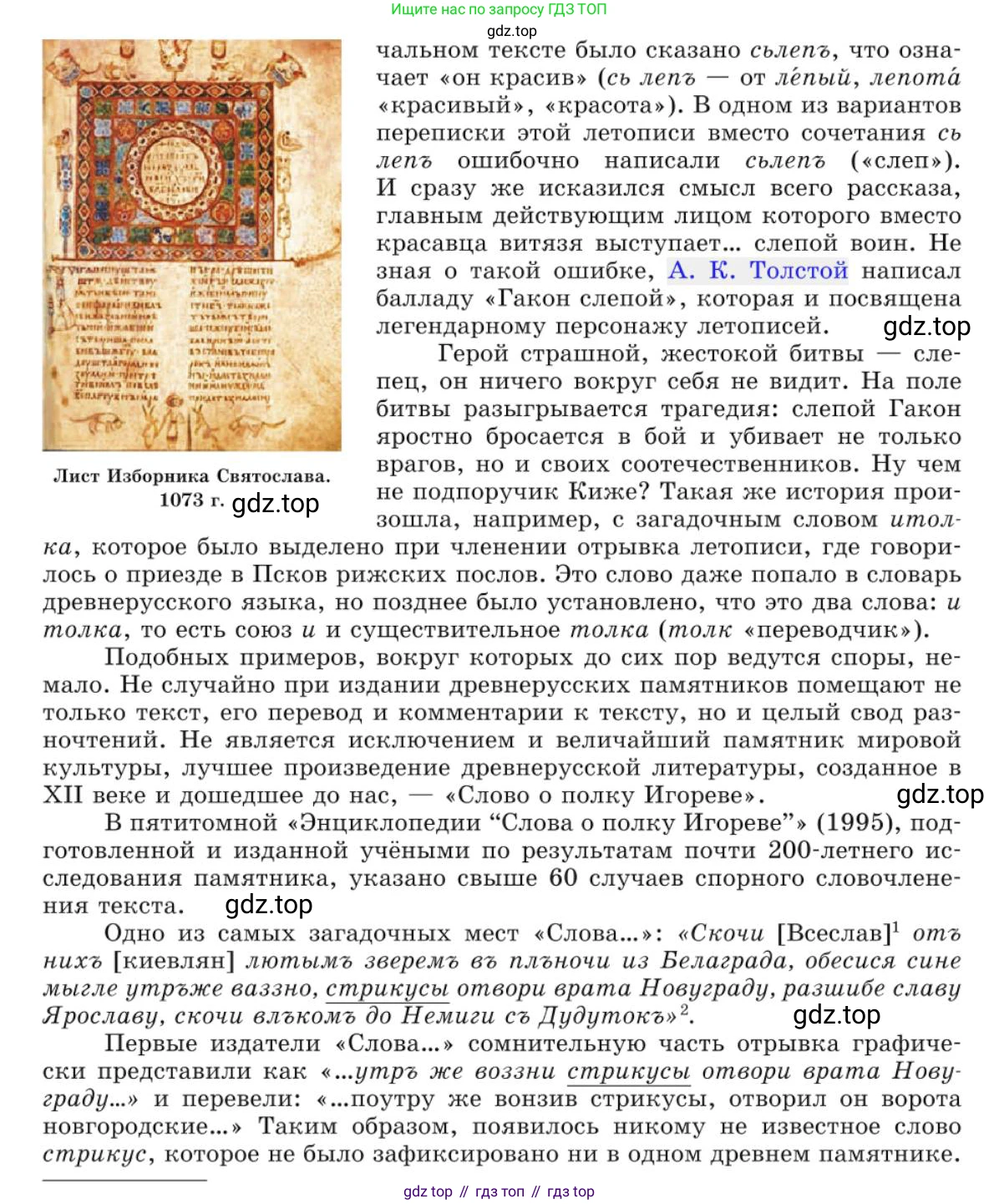

Новгородская берестяная грамота № 9, написанная в XII в. Открыта во время археологических раскопок в г. Новгороде в 1951 г. Вверху общий вид грамоты, внизу прорись, дающая возможность прочитать текст

Сравнивая старое и современное письмо, мы видим несомненное пре-имущество последнего. Современное письмо, расчленённое на слова, — это письмо смысловое. Чётко указывая на начало и конец слова, такое письмо позволяет точно передать смысловую сторону речи, избежать непонима-ния и двусмысленности, помогает быстро и осмысленно читать текст.

2*. Объясните, какую особенность письма и чтения как видов речевой дея-тельности раскрывает этот текст. Обоснуйте свою точку зрения.

3. На примерах докажите, что письмо — это передача смысла, а чтение — это процесс понимания заложенного в письме содержания.

4. Докажите также, что современная орфография и пунктуация разными способами помогают более точно передавать смысловую сторону письменно-го высказывания.

5*. Попробуйте свои силы в анализе фрагментов древнерусских текстов. Выполнив задания, сформулируйте и запишите выводы.

1) Фрагмент древнерусского памятника помощьникъ можно понять и перевести по-разному. Как?

Для справки: В древнерусском языке существовало слово мощьникъ «погонщик мулов».

2) Долгие годы ведутся споры по поводу того, как понимать фразу по-белиевивериицеодыма из древнерусских летописей, рассказывающих о том, какую дань брали хазары с полян, северян и вятичей. Существуют разные мнения по поводу разделения на слова этой древнерусской фразы: по беле и веверице от дыма или по белеи веверице от дыма. Используя материалы «Для справки», докажите, что от разного прочтения фразы меняется представление о размере дани, ко-торую хазары взимали с каждого двора.

Для справки: по беле — «по сере-бряной монете» (бель — «серебряная моне-та»); по веверице — «по белке» (веверица — «пушной зверёк, которым платили дань; бел-ка»); белеи — «белый»; о дыма — «от двора» (дым — «двор»).

а) Отнял еси у нас и иные воды утечеми ловцы (то есть ловцами уток)... — От-нял еси у нас и иные воды Утече и Миловцы (географические названия)...

Лаврентьевская летопись. Стра-ница, на которой записана фраза побелиевивериицеодыма

б) Отнял еси у нас поле заечьми ловцы (то есть ловцами зайцев)... — Отнял еси у нас поле Заечь и Миловцы (географические названия)...

3) Каким образом ловцы уток и зайцев («охотники») превратились в никогда не су-ществовавшие географические названия? Чтобы ответить на этот вопрос, сравните ва-рианты словоделения двух фрагментов древне-русского текста.

4) В солидные лингвистические и исторические книги, в которых опи-сывалось сельское хозяйство конца XV — начала XVI века, попало слово выхлох (название рыбы). Его выделили учёные из древнерусского текста: «в реце в Неве пруды прудям, а ловят выхлохы».

Позднее выяснилось, что речь шла о рыбе лох, которую отлавливают в прудах, а слова выхлох и не существовало вовсе.

Чем объясняется допущенная ошибка? Как бы вы перевели этот фраг-мент древнерусского текста?

Решение. №295 (с. 331)

Решение 2. №295 (с. 331)

Объясните название текста, сформулируйте и запишите его основную мысль, учитывая название книги.

Название текста «Подпоручик Киже и его сородичи» объясняется тем, что в качестве отправной точки для рассуждений автор использует известную историю о вымышленном подпоручике Киже, который «родился» из-за описки писаря. «Сородичами» Киже автор называет другие несуществующие слова, имена и даже географические названия, которые появились в результате неверного прочтения и толкования древних текстов, написанных без пробелов между словами. Таким образом, Киже — это яркий и показательный пример, а его «сородичи» — это другие подобные случаи лингвистических ошибок, ставшие темой исследования в тексте.

Основная мысль текста заключается в том, что особенности древнерусской письменности, в первую очередь отсутствие пробелов между словами (scriptio continua), создавали значительные трудности для прочтения и понимания рукописей. Это часто приводило к ошибкам в членении текста, появлению «слов-призраков» и искажению первоначального смысла. На контрасте с этим, современная орфография и пунктуация являются важнейшими инструментами, которые обеспечивают точность передачи и однозначность восприятия смысла письменного текста, предотвращая подобные недоразумения.

Затем составьте тезисный план текста.

1. Введение: история подпоручика Киже как пример возникновения несуществующего персонажа из-за ошибки при переписке текста.

2. Основная проблема древних рукописей: сплошное написание текста без пробелов и знаков препинания как источник ошибок при прочтении.

3. Примеры «сородичей» Киже — слов и смыслов, рождённых ошибками членения текста:

а) Превращение красивого витязя Якуна в слепого («съ лепъ» → «слепъ»).

б) Появление несуществующего слова «итолка» (вместо союза «и» и слова «толка» — переводчик).

в) Загадочное слово «стрикусы» в «Слове о полку Игореве» как результат неверной интерпретации фразы «съ три кусы».

4. Новый источник для изучения древнерусской письменности — берестяные грамоты — и новые сложности толкования (на примере письма Гостяты).

5. Вывод: Преимущество современного письма, разделённого на слова, заключается в его способности точно и недвусмысленно передавать смысл.

2*. Объясните, какую особенность письма и чтения как видов речевой деятельности раскрывает этот текст. Обоснуйте свою точку зрения.

Этот текст раскрывает ключевую особенность письма и чтения: их неразрывную связь с процессом интерпретации. Письмо — это не просто фиксация звуков, а кодирование смысла, а чтение — не простое декодирование букв, а активный процесс воссоздания этого смысла. Текст показывает, что в древности, когда письмо не имело пробелов, основная нагрузка по членению речевого потока на смысловые единицы (слова) ложилась на читателя. Читатель должен был не только распознать буквы, но и правильно определить границы слов, что по сути являлось актом сотворчества или, как показывают примеры, актом создания совершенно новых смыслов, не заложенных автором. Современная орфография с пробелами и знаками препинания в значительной степени снимает эту проблему, делая процесс чтения более точным и приближенным к авторскому замыслу. Таким образом, текст подчёркивает, что чтение — это всегда интерпретация, а степень её свободы и вероятности ошибки напрямую зависит от того, как структурирован письменный текст.

3. На примерах докажите, что письмо — это передача смысла, а чтение — это процесс понимания заложенного в письме содержания.

Примеры из текста наглядно доказывают это положение.

1. История Якуна. Автор летописи хотел передать смысл «Якун красив», для чего использовал написание «съ лепъ». Это — передача смысла через письмо. Однако переписчик, читая текст, неверно разделил буквы и понял содержание как «Якун слеп», написав «слепъ». Его чтение стало процессом понимания (в данном случае, неверного), которое породило новый смысл. Последующие читатели, включая А. К. Толстого, воспринимали уже этот, искажённый, смысл.

2. Слово «стрикусы» в «Слове о полку Игореве». Автор, вероятно, написал «съ три кусы», передавая смысл «с трёх попыток». Первые издатели, читая рукопись, не смогли верно понять это сочетание и объединили его в одно слово «стрикусы», которому затем попытались приписать значение («стенобитное орудие»). Здесь чтение вновь выступило как активный процесс конструирования смысла на основе письменных знаков, а не пассивное его считывание.

3. Письмо Гостяты. Сам письменный текст грамоты неизменен, он передаёт определённый набор фактов. Однако его содержание кардинально меняется в процессе чтения в зависимости от того, кем читатель считает Гостяту — мужчиной или женщиной. Если Гостята — мужчина, то это жалоба сына на отца. Если женщина — жалоба жены на мужа. Это доказывает, что чтение является процессом понимания и интерпретации, который достраивает смысл, заложенный в письме, на основе контекста и фоновых знаний читателя.

4. Докажите также, что современная орфография и пунктуация разными способами помогают более точно передавать смысловую сторону письменного высказывания.

Современная орфография и пунктуация используют несколько ключевых способов для точной передачи смысла.

1. Пробелы между словами. Это фундаментальный принцип, который устраняет саму суть проблемы, описанной в тексте. Пробел чётко отделяет одно слово от другого, исключая возможность неверного членения, как в случаях «съ лепъ» → «слепъ» или «в ыхлохы» → «выхлохы».

2. Знаки препинания. Запятые, точки, тире и другие знаки структурируют предложение, указывая на синтаксические и смысловые связи между словами. Например, в исходной фразе, породившей Киже, — «Подпоручики же Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» — запятые отделяют однородные члены предложения. Отсутствие запятой и ошибка в написании привели к смысловому искажению.

3. Заглавные буквы. Они помогают различать имена собственные и нарицательные, что предотвращает превращение описания («утечьими ловцы») в географическое название («Утече и Миловцы»).

4. Слитное, дефисное и раздельное написание. Эти правила орфографии позволяют различать сложные слова, словосочетания и сочетания служебных слов с самостоятельными, что также вносит ясность в смысл высказывания (например, «по-новому» и «по новому пути»).

5*. Попробуйте свои силы в анализе фрагментов древнерусских текстов. Выполнив задания, сформулируйте и запишите выводы.

1) Фрагмент древнерусского памятника помощьники можно понять и перевести по-разному. Как?

Этот фрагмент можно понять как минимум двумя способами из-за отсутствия пробелов:

а) Как одно слово: помощьники (совр. «помощники»). В этом случае оно переводится как «помощники, ассистенты».

б) Как сочетание предлога и существительного: по мощьники. Учитывая справку, что существовало слово мощьникъ («погонщик мулов»), это сочетание можно перевести как «по следу погонщиков мулов» или «за погонщиками мулов».

Вывод: Одно и то же графическое написание в древнерусском тексте может скрывать разные лексические и грамматические единицы, и правильное понимание зависит от верного членения текста на слова.

2) Долгие годы ведутся споры по поводу того, как понимать фразу побелевеверицеотдыма... докажите, что от разного прочтения фразы меняется представление о размере дани, которую хазары взимали с каждого двора.

Разное прочтение этой фразы кардинально меняет представление о размере дани:

а) Если разделить фразу как по беле и веверице от дыма, то дань составляет «по серебряной монете (беле) и по белке (веверице) с каждого двора (дыма)». В этом случае дань состоит из двух частей: денежной и натуральной (пушниной).

б) Если же прочитать фразу как по белеи веверице от дыма, то дань будет составлять «по белой белке с каждого двора». Слово белеи здесь выступает как прилагательное «белый». В этом случае дань является только натуральной и, возможно, меньшей по стоимости, хотя и более специфической (требуется белка определённого цвета).

Вывод: Неверное разделение сплошного текста на слова может привести не просто к лингвистической неточности, а к существенному искажению исторических фактов, в данном случае — к неправильному пониманию размера и характера дани, то есть экономических отношений.

3) Каким образом ловцы уток и зайцев («охотники») превратились в никогда не существовавшие географические названия?

Это превращение произошло из-за ошибки в словоделении при прочтении древнего текста. Первоначальные фразы описывали места для охоты:

а) ...иные воды утечьими ловцы («другие водоёмы с ловушками для уток»).

б) ...поле заечьими ловцы («поле с ловушками для зайцев»).

При переписке или прочтении этих фраз произошла ошибка: сочетания букв были неверно разделены. Часть слова (-ми) была воспринята как союз и, а оставшиеся части слов (утече, ловцы, заечь, ловцы) были поняты как имена собственные. В результате родились несуществующие географические названия: реки или озёра Утече и Миловцы, а также местности Заечь и Миловцы.

4) В солидные лингвистические и исторические книги... попало слово выхлоx... Чем объясняется допущенная ошибка? Как бы вы перевели этот фрагмент древнерусского текста?

Допущенная ошибка объясняется неверным словоделением. Учёные, читая фразу ...а ловят в ыхлохы, ошибочно соединили предлог в с существительным ыхлохы, в результате чего и появилось несуществующее слово выхлохы в именительном падеже множественного числа (или выхлоx в единственном), которое они приняли за название рыбы.

Правильный перевод этого фрагмента, исходя из верного разделения, должен звучать так: «...а ловят [рыбу] в ыхлохах». Слово ыхлохы, вероятно, обозначало определённые места для ловли, возможно, заводи, омуты или специальные протоки у запруд. Таким образом, речь шла не о виде рыбы, а о месте её ловли.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10 класс, для упражнения номер 295 расположенного на странице 331 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №295 (с. 331), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.