Страница 83 - гдз по русскому языку 8 класс учебник Пичугов, Еремеева

Авторы: Пичугов Ю. С., Еремеева А. П., Купалова А. Ю., Леденёва В. В., Лидман-Орлова Г. К., Молодцова С. Н., Пахнова Т. М., Пименова С. Н., Талалаева Л. Ф., Фоминых Б. И.

Тип: Учебник

Издательство: Просвещение, Дрофа

Год издания: 2021 - 2025

Цвет обложки: белый, голубой

ISBN: 978-5-09-088242-2

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 8 классе

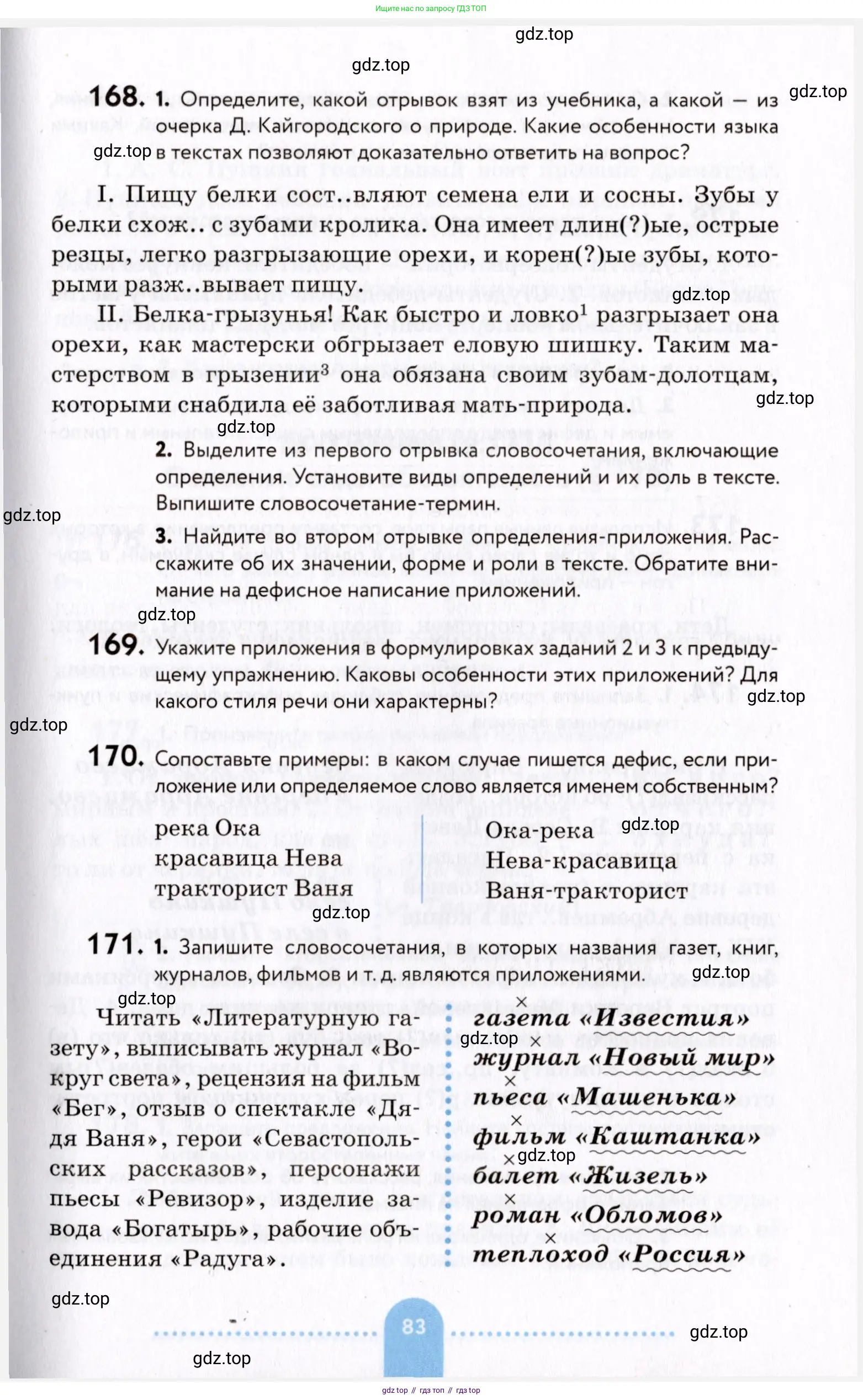

Cтраница 83

Другие страницы:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.