Номер 29, страница 37, часть 1 - гдз по русскому языку 10-11 класс учебник Гольцова, Шамшин

Авторы: Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А.

Тип: Учебник

Серия: инновационная школа

Издательство: Русское слово

Год издания: 2022 - 2025

Уровень обучения: базовый

Часть: 1

Цвет обложки: белый, голубой

ISBN: 978-5-533-02265-1

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Часть 1. Лексика. Фразеология. Лексикография. Параграф 6. Изобразительно-выразительные средства русского языка - номер 29, страница 37.

№29 (с. 37)

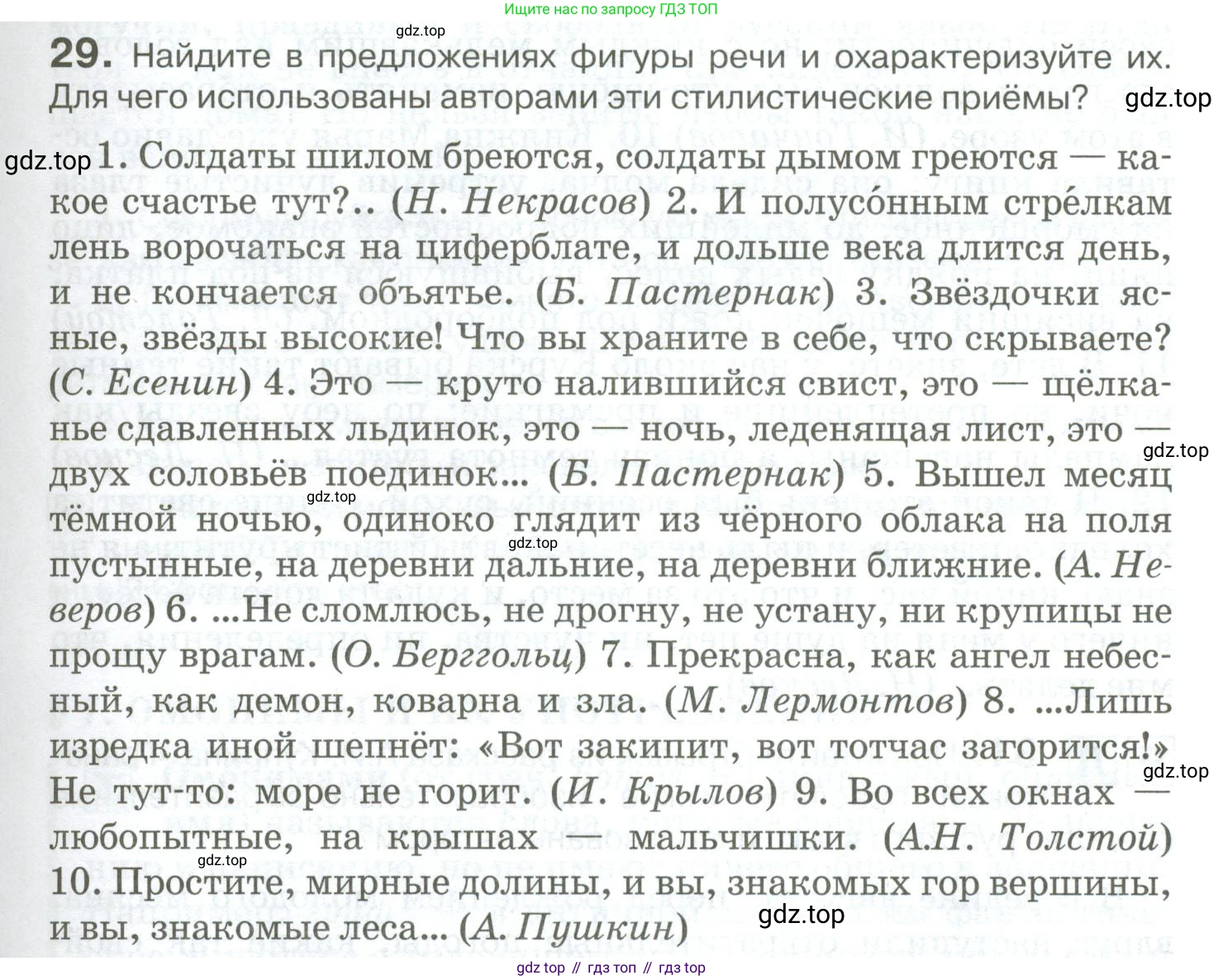

Условие. №29 (с. 37)

скриншот условия

29. Найдите в предложениях фигуры речи и охарактеризуйте их.Для чего использованы авторами эти стилистические приёмы?

1. Солдаты шилом бреются, солдаты дымом греются — какое счастье тут?.. (Н. Некрасов) 2. И полусонным стрелкам лень ворочаться на циферблате, и дольше века длится день, и не кончается объятье. (Б. Пастернак) 3. Звёздочки ясные, звёзды высокие! Что вы храните в себе, что скрываете? (С. Есенин) 4. Это — круто налившийся свист, это — щёлканье сдавленных льдинок, это — ночь, леденящая лист, это — двух соловьёв поединок... (Б. Пастернак) 5. Вышел месяц тёмной ночью, одиноко глядит из чёрного облака на поля пустынные, на деревни дальние, на деревни ближние. (А. Неверов) 6. ...Не сломлюсь, не дрогну, не устану, ни крупицы не прощу врагам. (О. Берггольц) 7. Прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла. (М. Лермонтов) 8. ...Лишь изредка иной шепнёт: «Вот закипит, вот тотчас загорится!» Не тут-то: море не горит. (И. Крылов) 9. Во всех окнах — любопытные, на крышах — мальчишки. (А.Н. Толстой) 10. Простите, мирные долины, и вы, знакомых гор вершины, и вы, знакомые леса... (А. Пушкин)

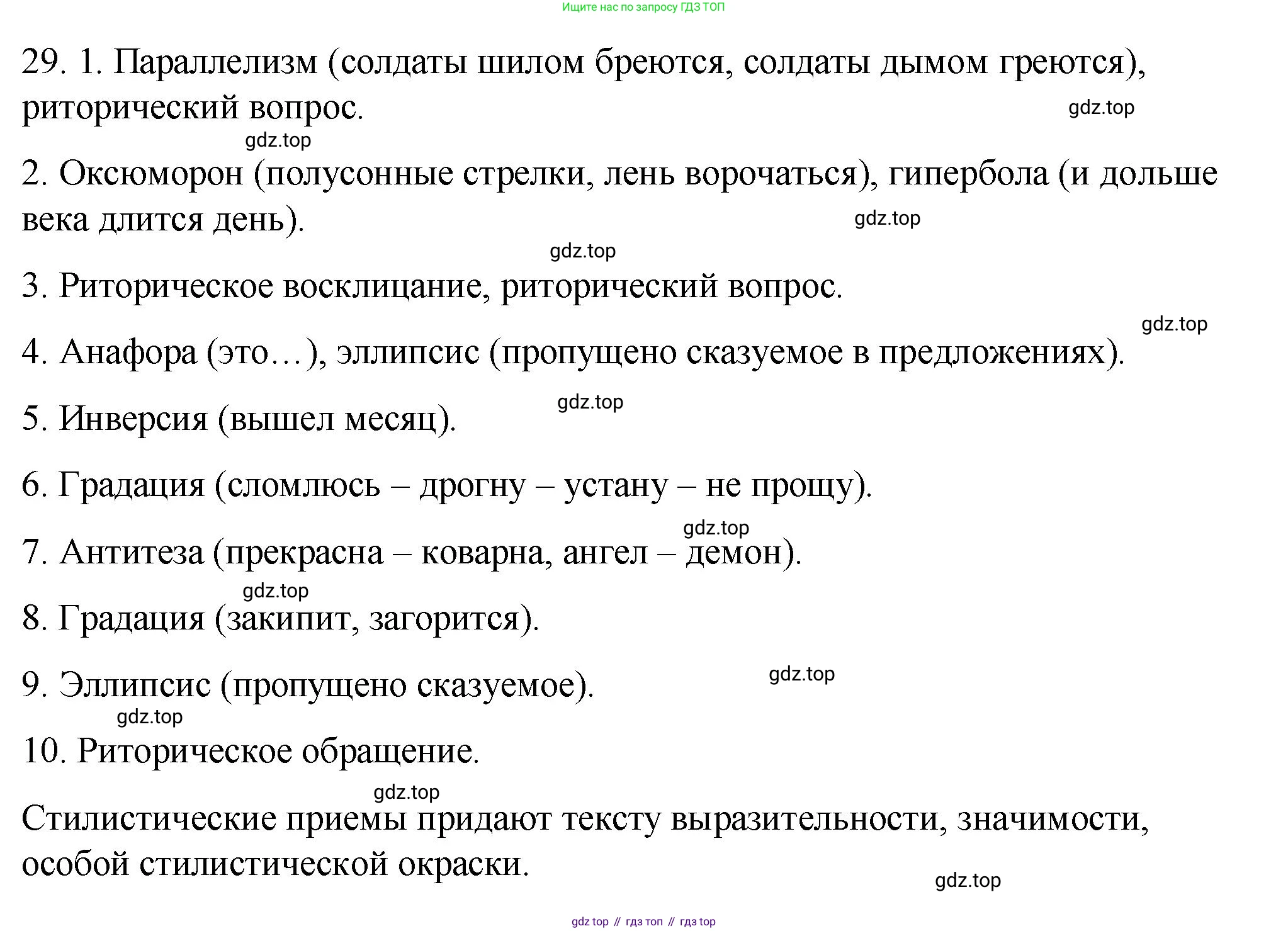

Решение 1. №29 (с. 37)

Решение 2. №29 (с. 37)

Решение 3. №29 (с. 37)

Решение 6. №29 (с. 37)

1. В этом предложении используется риторический вопрос («какое счастье тут?..»). Это вопрос, который не требует ответа, а служит для утверждения противоположной мысли. Некрасов применяет этот приём, чтобы с горькой иронией подчеркнуть невыносимо тяжёлые условия солдатской жизни. Перечисление бытовых лишений («шилом бреются», «дымом греются») в сочетании с вопросом о «счастье» создаёт резкий контраст и усиливает трагизм положения солдат. Также здесь присутствует синтаксический параллелизм («солдаты шилом бреются, солдаты дымом греются»), который придаёт фразе ритмичность и афористичность.

2. Основной стилистический приём здесь — гипербола, то есть художественное преувеличение («дольше века длится день»). Пастернак использует её, чтобы передать субъективное ощущение времени лирического героя. Время растягивается до бесконечности из-за сильных переживаний, ожидания или тоски. Этот приём позволяет читателю глубже прочувствовать эмоциональное состояние героя. Также можно отметить олицетворение («полусонным стрелкам лень ворочаться») и анафору (повтор союза «и»), которые усиливают общую картину медлительности и бесконечности момента.

3. Здесь использованы риторическое обращение («Звёздочки ясные, звёзды высокие!») и риторический вопрос («Что вы храните в себе, что скрываете?»). Поэт обращается к неодушевлённым объектам — звёздам — как к живым, разумным существам. Есенин использует эти приёмы для создания лирической, доверительной интонации, чтобы выразить чувство тайны, волнующей душу, и своё философское размышление о вечном. Это придаёт стихотворению возвышенность и эмоциональную глубину.

4. В этом отрывке ярко выражен синтаксический параллелизм — одинаковое построение нескольких идущих подряд фраз («Это — ...»). Этот приём сопровождается анафорой (единоначатием) — повторением слова «это» в начале каждой части. Пастернак использует эту фигуру речи, чтобы создать динамичный, ритмичный ряд ярких, разноплановых образов (звуковых, зрительных, осязательных). Это позволяет объединить разрозненные впечатления в единую, целостную и очень экспрессивную картину, передающую сложность и многогранность описываемого явления (например, весенней ночи).

5. Ключевой приём в данном предложении — олицетворение. Месяц наделяется человеческими действиями и чувствами: он «вышел» и «одиноко глядит». Автор использует олицетворение, чтобы оживить пейзаж, придать ему эмоциональную окраску. Одиночество месяца переносится на всю картину природы, создавая атмосферу тишины, задумчивости и лёгкой грусти, что помогает передать настроение и состояние повествователя.

6. Здесь используется градация (в данном случае, нагнетание отрицаний) и анафора (повторение отрицательной частицы «не»/«ни»). Перечисление глаголов «не сломлюсь, не дрогну, не устану» усиливает предыдущее, создавая эффект нарастания стойкости и непреклонности. Ольга Берггольц применяет этот приём для выражения несгибаемой воли, мужества и решимости лирической героини. Ритмическая организация фразы делает её чеканной, похожей на клятву, что придаёт высказыванию особую силу и торжественность.

7. Основной приём — антитеза, то есть резкое противопоставление понятий и образов: «ангел небесный» — «демон», «прекрасна» — «коварна и зла». Кроме того, используются сравнения («как ангел небесный», «как демон»). Лермонтов прибегает к антитезе для создания сложного, противоречивого и глубокого женского образа. Этот приём подчёркивает двойственность её натуры, сочетание в ней божественной красоты и дьявольского коварства, что делает персонажа более драматичным и запоминающимся.

8. В этом отрывке используется ирония. Ожидание одного из персонажей, что море «загорится», абсурдно. Ответная фраза «море не горит» — это констатация очевидного факта, которая подчёркивает глупость этого ожидания. Крылов использует этот приём для создания комического эффекта и для дидактических целей — высмеивания невежества и глупости. Простота и лаконичность ответа усиливают ироническое звучание всей ситуации.

9. Здесь применён эллипсис — намеренный пропуск сказуемого (например, «были», «находились», «сидели»). Полные фразы звучали бы так: «Во всех окнах [были] любопытные, на крышах [сидели] мальчишки». Алексей Толстой использует эллипсис, чтобы придать повествованию динамизм, сжатость и выразительность. Пропуск глагола заставляет читателя мысленно «достроить» картину, делая её более живой и зримой, создавая эффект моментального снимка.

10. В этом предложении используется риторическое обращение к неодушевлённым объектам природы («мирные долины», «гор вершины», «знакомые леса»). Также здесь присутствует синтаксический параллелизм и анафора (повтор «и вы, знакомые...»). Пушкин прибегает к этим приёмам, чтобы выразить глубокую эмоциональную связь лирического героя с родными местами. Обращение к природе как к живому существу подчёркивает трогательность момента прощания. Повторы создают особую напевность, меланхолическую интонацию, усиливая элегическое настроение отрывка.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10-11 класс, для упражнения номер 29 расположенного на странице 37 для 1-й части к учебнику серии инновационная школа 2022 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №29 (с. 37), авторов: Гольцова (Нина Григорьевна), Шамшин (Игорь Викторович), Мищерина (Марина Алексеевна), 1-й части ФГОС (старый) базовый уровень обучения учебного пособия издательства Русское слово.