Номер 146, страница 167 - гдз по русскому языку 10 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2026

Уровень обучения: базовый и углублённый

ISBN: 978-5-346-04386-7

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста. Параграф 6. Чтение как вид речевой деятельности - номер 146, страница 167.

№146 (с. 167)

Условие. №146 (с. 167)

скриншот условия

146. Русская словесность. 1. Вдумчиво прочитайте каждый текст, стараясь понять, что хочет объяснить автор читателю. Разберитесь в том, какая мысль объединяет данные тексты. Запишите эту мысль, самостоятельно сформулировав её или выбрав подходящую фразу в одном из текстов.

Текст 1

Течение и движение мысли не совпадают прямо и непосредственно с развёртыванием речи. Единицы мысли и единицы речи не совпадают. Один и другой процессы обнаруживают единство, но не тождество. Они связаны друг с другом сложными переходами, превращениями, но не покрывают друг друга, как наложенные друг на друга прямые линии.<...>Мысль не состоит из отдельных слов — так, как речь. Если я хочу передать мысль, что я видел сегодня, как мальчик в синей блузе и босиком бежал по улице, я не вижу отдельно мальчика, отдельно блузы, отдельно то, что она синяя, отдельно то, что он без башмаков, отдельно то, что он бежит. Я вижу всё это вместе в едином акте мысли, но я расчленяю это в речи на отдельные слова. Мысль всегда представляет собой нечто целое, значительно большее по своему протяжению и объёму, чем отдельное слово. Оратор часто в течение нескольких минут развивает одну и ту же мысль. Эта мысль содержится в его уме как целое, а отнюдь не возникает постепенно, отдельными единицами, как развивается его речь. <...>Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождём слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и её воссоздания в словах.

(Фрагмент из книги Л. Выготского «Мышление и речь»)

Текст 2

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймёт ли он, чем ты живёшь?

Мысль изречённая есть ложь.

Взрывая, возмутишь ключи, —

Питайся ими — и молчи.

(Фрагмент стихотворения Ф. Тютчева «Silentium!»¹)

Текст 3

Как беден наш язык! — Хочу и не могу, —

Не передать того ни другу, ни врагу,

Что буйствует в груди прозрачною волною.

Напрасно вечное томление сердец,

И клонит голову маститую мудрец

Пред этой ложью роковою.

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук

Хватает на лету и закрепляет вдруг

И тёмный бред души, и трав неясный запах;

Так, для безбрежного покинув скудный дол,

Летит за облака Юпитера орёл,

Сноп молнии неся мгновенный в верхних лапах.

(А. Фет)

Текст 4

Что наш язык земной пред дивною природой?

С какой небрежною и лёгкою свободой

Она рассыпала повсюду красоту

И разновидное с единством согласила!

Но где, какая кисть её изобразила?

Едва-едва одну её черту

С усилием поймать удастся вдохновенью...

Но льзя ли в мёртвое живое передать?

Кто мог создание в словах пересоздать?

Невыразимое подвластно ль выраженью?..

(Фрагмент стихотворения В. Жуковского «Невыразимое»)

Текст 5

Содрогаясь от мук пробежала над миром зарница

Тень от тучи легла и слилась и смешалась с травой.

Всё труднее дышать в небе облачный вал шевелится

Низко стелется птица пролетев над моей головой.

Я люблю этот сумрак восторга эту краткую ночь вдохновенья,

Человеческий шорох травы вещий холод на тёмной руке

Эту молнию мысли и медлительное появление

Первых дальних громов — первых слов на родном языке.

(Фрагмент стихотворения Н. Заболоцкого «Гроза»)

Текст 6

Поймать жар-птицу, не убив

Я лежал на траве прекрасным летним вечером и ленился, а лёгкий ветерок навевал на меня еле ощутимое философское настроение.

— Что есть наша жизнь? — думалось мне. — Зачем всё это великолепие? Просто для того, чтобы я тут лежал и ловил хвостики своих мыслей?

— А что? Пожалуй, да! — ответил я сам себе.

Вокруг меня лениво летала цветочная муха. Она жужжала где-то совсем рядом, собирая нектар, а я прислушивался к её равномерному шуму. И уже почти уснул, как вдруг... ощутил какое-то внутреннее беспокойство. Возникло чувство, что мне чего-то очень не хватает. Даже пытался реже дышать, но... ничего не помогало. Через некоторое время я встал и начал прохаживаться туда и сюда, от одного дерева к другому. Ходил, ходил и... понял, что мне в голову пришла замечательная идея написать рассказ. Может, это будет очень красивый, длинный рассказ, полный добра и света, а может, лишь маленькая сказка. Что-то величественное и одновременно очень простое. Но что это должно было быть, я ещё к тому моменту не понял. Я снова лёг на траву и попытался сформулировать основную нить повествования. Мысль птицей носилась у меня над головой и никак не хотела приземлиться рядом, чтобы я мог её поймать. Я крутил головой почти на сто восемьдесят градусов, как сова, пытаясь проследить за хвостом мысли-птицы с радужным оперением. Но всё было тщетно.

— Вертлявая какая! — злился я. — Вертится вокруг, а в руки не даётся.

— Что будем делать? — спросил я сам себя.

Глупо как-то. Такая маленькая мысль, такая красивая, а поймать не могу. Я стал готовиться более тщательно. Сделал лассо из слов. Подобрал самые красивые и нужные из них. Мысленно прицелился и... зацепил... ура-а-а, зацепил эту Гордячку. Тяну. Одно слово, второе, третье... сто сорок пятое, и вот уже она... показалась. Я схватил её в руки, завернул в старый носовой платок и помчался домой, боясь упустить. Приземлился около письменного стола и начал писать...

Очнулся я уже под утро. Рассказ был готов. Он был очень красив, содержателен, интересен, но... без того внутреннего света, который мне хотелось бы в него изначально вложить. Я встал и начал ходить из угла в угол, нервничая.

— Почему же? — думалось мне. — Как же так получилось? Ведь я поймал такую красивую златопёрую мысль. И тут мне стало не по себе. Я метнулся к столу, развернул тряпицу, в которую была завёрнута несчастная птаха. То, что я увидел, шокировало меня. На столе лежала маленькая истерзанная мёртвая птичка-мысль, растерявшая по дороге половину оперенья...

— Ужас! Что это я поймал?! Это то, что так терзало меня последние несколько часов? Не может быть! Она была такой красивой! Я держал её в руках и думал, как могло произойти то, что случилось. Неужели я такой неуклюжий? Да, наверное, я такой, ведь я завернул её грубо, пёрышки красивые повредил, а она там ещё и задохнулась. Надо было нежно нести в руках, наверное... А что теперь? Может быть, можно её воскресить? Я перебрал все мыслимые и немыслимые слова и их комбинации в надежде вдохнуть душу в тот текст, который написал. Птица так и не воскресла! Текст получился почти такой же красивый, как было красиво оперенье у той маленькой мысли-птички, но без высокой и проникновенной души, заложенной в ней самой. Почти то же самое, но... без души. Она отлетела куда-то... Жаль! А так хотелось ухватить эту прекрасную птицу за её переливающийся хвост и завладеть ею, чтобы всё написанное с душою было! Так хотелось, чтобы она осталась жива!

И только потом я понял, что как ни пытайся, а всё равно не получится поймать жар-птицу-мысль, не повредив её оперенья или не лишив её жизни, если она не захочет тебя посетить или стать твоей навсегда. Самое сложное — это дождаться, когда она сама сядет тебе на плечо!

(А. Величкевич)

2. Установите, с чем в каждом тексте сравнивается мысль, и объясните, почему именно эти сравнения используют авторы.

Определите, к какой функциональной разновидности языка относится каждый текст. Обоснуйте свой ответ.

3*. Приёмом поморфемного письма запишите первый и третий абзацы первого текста. Определите, в каких примерах деление слова на морфемы помогает лучше разобраться в его правописании. Приведите подобные примеры.

4. Из второго текста выпишите все односоставные предложения и укажите их вид.

5. Проведите фонетический разбор выделенных слов третьего текста.

6. В четвёртом тексте найдите устаревшие слова и формы. Объясните, почему они употреблены в этом отрывке.

7. Спишите пятый текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Деепричастия записывайте поморфемно.

8. Объясните, почему в шестом тексте внутренняя речь оформлена в виде диалога.

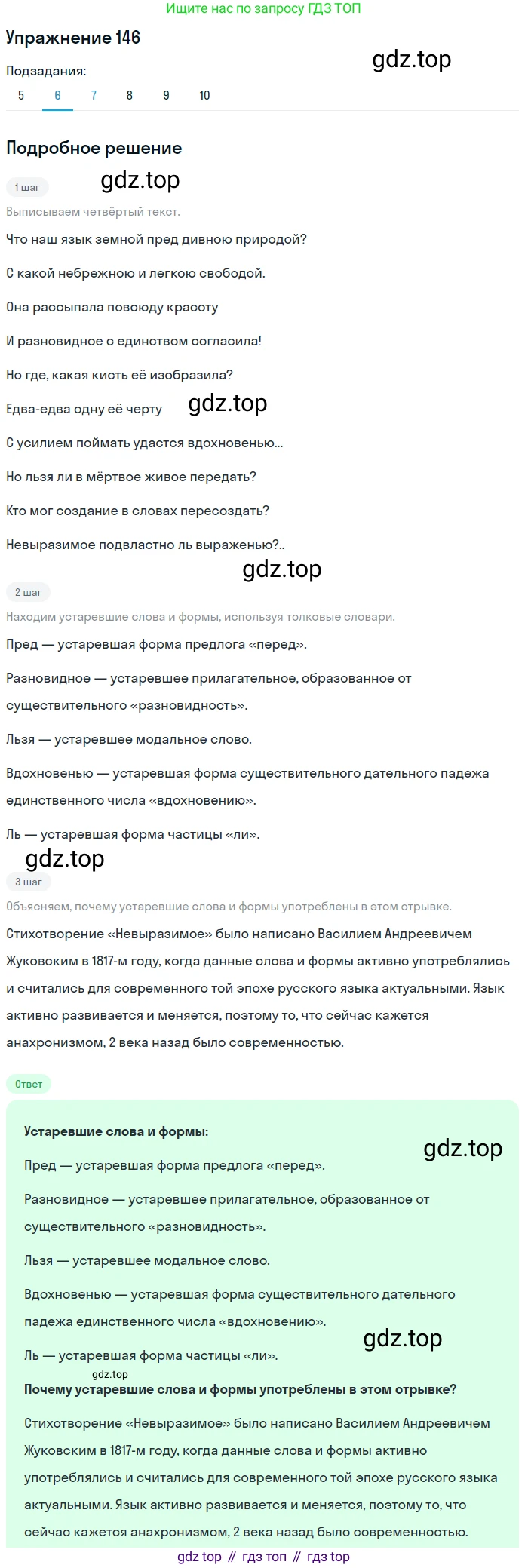

9. Попытайтесь объяснить, почему шестой текст сопровождается фотографией. Что она, по-вашему, помогает лучше понять и «увидеть» в тексте?

Письменно объясните, почему автор шестого текста Александра Величкевич сравнивает мысль с жар-птицей.

10. Выполнив все задания, мысленно проанализируйте, какие виды речевой деятельности вы использовали при их выполнении, какие виды чтения применяли и почему.

Решение. №146 (с. 167)

Решение 2. №146 (с. 167)

1. Все шесть текстов объединены общей мыслью о сложности и неполноте выражения внутренней жизни человека — его мыслей, чувств, озарений — средствами языка. Авторы, будь то учёный-психолог, поэты или прозаик, размышляют о разрыве между целостным, живым, объёмным миром мысли и дискретным, линейным и зачастую блёклым миром слов. Наиболее точно эту идею выражает фраза из первого текста (Л. Выготский): «Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождём слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и её воссоздания в словах», а также афоризм из второго текста (Ф. Тютчев): «Мысль изречённая есть ложь».

2.

Сравнения мысли в текстах:

• Текст 1 (Л. Выготский): Мысль сравнивается с «нависшим облаком», а речь — с «дождём слов». Это сравнение подчёркивает, что мысль — это единое, цельное, неструктурированное явление, в то время как речь состоит из отдельных, последовательных единиц (слов), которые лишь частично передают это целое.

• Текст 2 (Ф. Тютчев): Мысль сравнивается с «ключами» (родниками), которые бьют из глубины души. Автор использует этот образ, чтобы показать, что мысль — это нечто сокровенное, чистое, идущее изнутри. Попытка выразить её словами («взрывая, возмутить ключи») нарушает эту первозданную чистоту.

• Текст 3 (А. Фет): Прямого сравнения мысли нет, но она является частью «тёмного бреда души». Поэт, способный уловить и закрепить этот «бред», сравнивается с орлом Юпитера. Это сравнение показывает, что способность выражать глубокие мысли — редкий дар, доступный лишь избранным, подобно тому как орёл парит в недосягаемых высотах.

• Текст 4 (В. Жуковский): Мысль о красоте природы не сравнивается напрямую, но противопоставляется «мёртвому» слову. Автор задаётся риторическим вопросом: «Но льзя ли в мёртвое живое передать?». Попытка выразить живую сущность природы словами подобна попытке нарисовать её мёртвой кистью — удаётся передать лишь отдельные черты, но не саму жизнь.

• Текст 5 (Н. Заболоцкий): Мысль сравнивается с «молнией». Это сравнение подчёркивает внезапность, яркость и мгновенность озарения, рождения мысли, которая подобна вспышке света в темноте.

• Текст 6 (А. Величкевич): Мысль сравнивается с «жар-птицей». Эта развёрнутая метафора показывает мысль как нечто прекрасное, волшебное, живое и неуловимое. Попытка грубо «поймать» её словами убивает её живую суть, оставляя лишь красивую, но бездушную оболочку.

Функциональные разновидности языка:

• Текст 1: Научный стиль. Обоснование: используются термины («единицы мысли», «расчленение», «воссоздание»), логичное, объективное и безэмоциональное изложение, цель — объяснить сложное психологическое явление.

• Тексты 2, 3, 4, 5: Художественный стиль (поэтическая речь). Обоснование: используются средства художественной выразительности (метафоры, эпитеты, риторические вопросы), образность, эмоциональность, основная функция — эстетическое и эмоциональное воздействие на читателя.

• Текст 6: Художественный стиль (прозаическая речь). Обоснование: используется развёрнутая метафора, образность, эмоционально окрашенная лексика, сюжетность. Цель — не сообщить информацию, а передать личный опыт и переживания автора в образной форме.

3*.

Первый абзац:

Теч-ени-е и движ-ени-е мысл-и не со-в-пад-а-ют прям-о и не-по-сред-ств-енн-о с раз-вёрт-ыва-ни-ем реч-и. Единиц-ы мысл-и и единиц-ы реч-и не со-в-пад-а-ют. Од-ин и друг-ой процесс-ы об-на-руж-ива-ют един-ств-о, но не тожд-еств-о. Он-и с-вяз-а-н-ы друг с друг-ом сложн-ыми пере-ход-ами, пре-вращ-ени-ями, но не по-кры-ва-ют друг друг-а, как на-лож-енн-ые друг на друг-а прям-ые лини-и.

Третий абзац:

Мысль мож-н-о бы-л-о бы с-равн-и-ть с на-вис-ш-им облак-ом, котор-ое про-ли-ва-ет-ся дожд-ём слов. По-эт-ому процесс пере-ход-а от мысл-и к реч-и пред-ставл-я-ет со-бой чрез-вычайн-о сложн-ый процесс рас-член-ени-я мысл-и и её вос-со-зда-ни-я в слов-ах.

Деление слова на морфемы помогает разобраться в правописании в следующих случаях:

• Правописание приставок на -з/-с: В слове рас-член-ени-я приставка оканчивается на «с», так как корень начинается с глухого согласного [ч']. В слове раз-вёрт-ыва-ни-ем приставка оканчивается на «з», так как корень начинается со звонкого согласного [в]. Подобные примеры: расписка — розыгрыш, бесполезный — бездомный.

• Правописание неизменяемых приставок: В слове с-равн-и-ть знание того, что приставка с- является неизменяемой, помогает не ошибиться в её написании. Подобные примеры: сделать, сбежать.

• Проверка безударных гласных в корне: В слове пере-ход-ами безударную гласную в корне можно проверить однокоренным словом ход. Подобные примеры: удивлять — диво, примирять — мир.

4.

• Как сердцу высказать себя? (Безличное, инфинитивное)

• Другому как понять тебя? (Безличное, инфинитивное)

• Питаяся ими — и молчи. (Определённо-личное, сказуемое выражено глаголом в повелительном наклонении)

5.

Язы́к [й’изы́к] — 2 слога.

я — [й’] — согласный, звонкий непарный, мягкий непарный;

[и] — гласный, безударный;

з — [з] — согласный, звонкий парный, твёрдый парный;

ы — [ы́] — гласный, ударный;

к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый парный.

4 буквы, 5 звуков.

Серде́ц [с’ирд’э́ц] — 2 слога.

с — [с’] — согласный, глухой парный, мягкий парный;

е — [и] — гласный, безударный;

р — [р] — согласный, звонкий непарный, сонорный, твёрдый парный;

д — [д’] — согласный, звонкий парный, мягкий парный;

е — [э́] — гласный, ударный;

ц — [ц] — согласный, глухой непарный, твёрдый непарный.

6 букв, 6 звуков.

6. В четвёртом тексте встречаются следующие устаревшие слова и формы (архаизмы и поэтизмы):

• пред (вместо перед) — устаревшая форма предлога.

• ль (вместо ли) — устаревшая форма частицы.

• очей (форма род. п. мн. ч. от очи) — архаизм, поэтизм (вместо глаз).

• десницей (форма тв. п. от десница) — архаизм (вместо правой рукой).

• вдохновенью (форма дат. п. от вдохновенье) — устаревшая, поэтическая форма слова (вместо вдохновению).

Автор (В. Жуковский) использует эту лексику и грамматические формы для создания высокого, торжественного стиля, свойственного поэзии XVIII–XIX веков. Это помогает подчеркнуть возвышенность темы — величие природы и тщетность попыток человека передать её живую красоту средствами искусства.

7. Содрогаясь от мук пробужденья, над миром зарница. Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой. Всё труднее дышать, в небе облачный вал шевелится. Низко стелется птица, продолжая свой путь, над моей головой. Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья, человеческий шёпот тревог, вещий холод на тёмной руке, эту молнию мысли и медлительное появленье первых дальних громов — первых слов на родном языке.

Деепричастия поморфемно: со-дрог-а-я-сь; про-долж-а-я.

8. Внутренняя речь в шестом тексте оформлена в виде диалога с самим собой («— А что? Пожалуй, да! — ответил я сам себе»; «— Что будем делать? — спросил я сам себя»), чтобы сделать внутренний мир героя более наглядным и динамичным для читателя. Этот приём позволяет:

• показать внутренний конфликт, сомнения и процесс принятия решений;

• «оживить» повествование, превратив пассивное размышление в активное действие;

• усилить эмоциональное напряжение и вовлечь читателя в переживания героя.

9.

Шестой текст сопровождается фотографией шкатулки палехской росписи с изображением Жар-птицы. Это не случайно: иллюстрация напрямую связана с центральной метафорой текста — «мысль-птица». Она помогает читателю «увидеть» и лучше понять, насколько прекрасной, яркой, драгоценной и волшебной была мысль, которую пытался поймать герой. Искусство Палеха, известное своей тонкостью, яркостью красок и сказочными сюжетами, визуально воплощает ту красоту, которую так сложно передать словами, тем самым усиливая основную идею рассказа о неуловимости и хрупкости творческого озарения.

Автор сравнивает мысль с жар-птицей, потому что этот сказочный образ идеально передаёт ключевые свойства творческой идеи. Жар-птица:

• Прекрасна и ценна: её перья светятся, она является сокровищем. Так и хорошая мысль озаряет, она драгоценна.

• Неуловима и свободна: поймать её очень трудно, она прилетает и улетает по своей воле. Так и вдохновение нельзя вызвать по приказу.

• Живая и волшебная: это живое существо, обладающее магической силой. Автор подчёркивает, что мысль — это не мёртвая конструкция, а нечто живое. Попытка грубо схватить её («завернул в тряпицу») убивает её живую душу, оставляя лишь красивую, но безжизненную форму (текст без «внутреннего света»).

10. При выполнении заданий были использованы следующие виды речевой деятельности и чтения.

Виды чтения:

• Ознакомительное чтение применялось для первого знакомства со всеми текстами, чтобы понять их общую тему и основную мысль (задание 1).

• Изучающее чтение было основным видом, так как требовалось глубокое, детальное понимание содержания и языковых особенностей каждого текста для выполнения большинства заданий (анализ сравнений и стиля в задании 2, морфемный и фонетический разбор в заданиях 3 и 5, поиск архаизмов в задании 6 и т.д.).

• Просмотровое (поисковое) чтение использовалось для быстрого нахождения в текстах конкретной информации, например, выделенных слов (задание 5) или предложений определённого типа (задание 4).

Виды речевой деятельности:

• Чтение: являлось основой для получения информации из текстов и формулировок заданий.

• Внутренняя речь (мышление): использовалась постоянно для анализа информации, сопоставления фактов, формулирования гипотез и планирования письменного ответа.

• Письмо: служило для фиксации результатов анализа и формулирования развёрнутых ответов на поставленные вопросы.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10 класс, для упражнения номер 146 расположенного на странице 167 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №146 (с. 167), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.