Номер 204, страница 245 - гдз по русскому языку 10 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2026

Уровень обучения: базовый и углублённый

ISBN: 978-5-346-04386-7

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста. Параграф 8. Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста - номер 204, страница 245.

№204 (с. 245)

Условие. №204 (с. 245)

скриншот условия

204. Русская словесность. 1. Сначала выразительно прочитайте стихотворение Ивана Саввича Никитина (1824–1861), постарайтесь разобраться в поэтических достоинствах текста, понять, что хотел сказать автор.

Затем познакомьтесь с анализом этого произведения. Составьте тезисный план статьи и напишите к ней аннотацию.

Над светлым озером пурпуровой зари

Вечерний пламень потухает.

На берегу огни разводят косари,

И беззаботно собирает

Рыбак близ камыша сеть мокрую в челнок.

Уснули в сумраке равнины,

И только изредка прохладный ветерок

Пошевелит листы осины.

Люблю я этот час, когда со всех сторон

Ко мне идут густые тени,

И веет свежестью, и воздух напоён

Дыханьем дремлющих растений;

Когда становится яснее каждый звук,

Горит зарница надо мною,

И месяц огненный, безмолвный ночи друг,

Встаёт над ближнею горою.

Что нужды? Этот день печально я прожил

Под гнётом горьких впечатлений,

Зато теперь кипит во мне избыток сил

И новых чувств и размышлений.

Я вновь теперь живу! и как отраден мне

И сон полей в тиши безлюдной,

И этих ярких звёзд, горящих в вышине,

Язык торжественный и чудный!

(И. Никитин)

В природе обретаем мы спасенье...

Это стихотворение, как и любой художественный текст, скрывает некую тайну. Как подойти к ней? Как осмыслить то, что настойчиво требует осмысления в этом тексте? Начнём задавать ему вопросы. Как правило, поставленный от сердца вопрос уже является половиной искомого ответа. Какие вопросы возбуждает в нас этот текст? Он ждёт наших вопросов, автор призывает к диалогу с читателем, он не может уйти от этой встречи. Но она должна состояться у нас внутри. Она зависит от нашей воли. Если в нас есть желание (если мы жаждем) соединиться с текстом, проникнуть в его жизнь, понять его смысл, — он раскроется нам навстречу.

Зададим вопрос тексту — в чём его смысл? О чём он хочет нам поведать? Как проявляется его смысл в языковой структуре? Посмотрим, какие подсказки он нам может дать для поиска главного ответа своей языковой организации, обратим внимание на то, как выражается первичный, фактический смысл в его языковой канве.

Попробуем прочесть стихотворение вслух (и, возможно, не один раз!), чтобы почувствовать, определить его звуковые особенности. Чтение вслух и наблюдение за звучанием и соотношением звуков в тексте показывают, что здесь нет слишком явного преобладания тех или иных созвучий. Звуковая картина стихотворения чрезвычайно разнообразна, однако она не сфокусирована на какой-то одной идее, её невозможно проинтерпретировать однозначно в плане основной идеи текста. Тем не менее звучание текста имеет свои особенности: это стихотворение нельзя произнести скороговоркой — богатство звуковой палитры, неожиданность определённых звукосочетаний требуют не только отчётливого, размеренного, неторопливого, но и выразительного, торжественного чтения.

С многообразием звуковой стихии текста весьма тонко гармонирует его синтаксическая ткань: многочисленные инверсии с преобладанием среди них ряда образных определений (сеть мокрую, месяц огненный, ночи друг, тиши безлюдной, язык торжественный и чудный) придают необычность и величественность всему происходящему.

Влияние грамматики текста на его смысл обусловлено насыщенностью именными формами, прежде всего именами существительными. Их обилие создаёт устойчивое ощущение бытийности, преобладающей над процессуальностью: да, в природе происходят изменения, так же как и в душевном состоянии лирического героя, но над всем этим довлеет статичность как момент и условие сердечного созерцания, требующее ухода от обыденности и суетности бытия.

Необыкновенна в этом тексте система метра. Казалось бы, противоречивую картину создаёт чередование шестистопного и четырёхстопного ямба в каждой строфе. Однако если мы прислушаемся к ритму стихотворения, то услышим выражение совершенно удивительного диалога, который совершается в душе лирического героя. Шестистопный ямб (Над светлым озером пурпуровой зари; На берегу огни разводят косари; Рыбак близ камыша сеть мокрую в челнок; И месяц огненный, безмолвный ночи друг; Зато теперь кипит во мне избыток сил; И этих ярких звёзд, горящих в вышине) создаёт ощущение громоздкости, непроговорённости, многословия, даже некоторой суетности размышлений. Зато четырёхстопная формула с тремя сильными долями (Вечерний пламень потухает; Уснули в сумраке равнины; Дыханьем дремлющих растений; Горит зарница надо мною; Встаёт над ближнею горою; И новых чувств и размышлений; Язык торжественный и чудный!) кратко и рельефно оформляет мысль, которая, как бы сопровождая первую, не вполне оформившуюся, разъясняет её.

Даже при первом взгляде на текст мы, как кажется, можем безошибочно определить, что его смысловой центр находится в области лексики. В самом деле, насыщенность текста эпитетами, олицетворениями и метафорами бросается в глаза. Конечно, лексика стихотворения играет едва ли не центральную роль в создании величественной картины мироздания: пурпуровой, пламень, потухает, в сумраке, листы, напоён, дыханьем, дремлющих, огненный, безмолвный, ближнею, под гнётом, избыток, отраден, в тиши безлюдной, торжественный и чудный. Даже вне зависимости от индивидуального смысла отобранная автором лексика сразу ошеломляет читателя, заставляет его остановиться, сбросить груз дневных переживаний и вместе с лирическим героем раствориться в пространстве между безлюдными полями и ярко блистающими звёздами.

Первые две строки первой строфы как момент сильной позиции несут в себе элемент противоречия, которое должно разрешиться в целом тексте и вывести читателя на его основную идею: Над светлым озером пурпуровой зари // Вечерний пламень потухает. Здесь три прилагательных, из них только одно несёт объективную информацию: вечерний — происходящий вечером. Светлый и пурпуровый явно находятся в контрасте: в тихом озере ещё отражается светлая окраска неба, но ей на смену приходит тьма ночи, которая сгущает пурпуровые краски заката.

Теперь уже нетрудно заметить, что текст построен на противопоставлениях. Точно так же, как и в природе, где на фоне тьмы безмолвной ночи, её густых теней особенно контрастны горящая зарница, огненный месяц, горящие в вышине звёзды, в жизни человека печали, гнёту горьких впечатлений противостоят прилив свежих сил, новизна чувств и размышлений.

Итак, обратимся к тексту в целом. Он обращён к нам через посредника — лирического героя. В первой строфе мы знакомимся с его зрительными ощущениями (Над светлым озером пурпуровой зари // Вечерний пламень потухает. // На берегу огни разводят косари, // И беззаботно собирает // Рыбак близ камыша сеть мокрую в челнок), которым сопутствуют ощущения осязательные (прохладный ветерок), а также логические умозаключения (уснули в сумраке равнины). Всё это явно не создаёт единой, целостной картины, что говорит о необходимости двигаться далее, там, возможно, полнота, там гармония. Вторая строфа передаёт отношение лирического героя к тому моменту вечернего заката, который возбуждает в нём осязательные, слуховые и зрительные ощущения. Третья строфа — размышления лирического героя о себе, о своём душевно-духовном состоянии, вызванном окружающей его природой.

Попробуем войти в образ нашего героя: вот он оказался на берегу светлого озера и наблюдает закат солнца. Мы уже знаем, что день прожит не простой, прожит печально. Первая строфа рисует «вхождение героя в природу». Картина вечерней зари снимает с его души гнёт горьких впечатлений дня. Явно ощутимо воздействие природы на физическое состояние героя. Таким образом, первая строфа как бы фиксирует ситуацию восприятия лирическим героем окружающей его природы.

Во второй строфе активность героя в определении отношения к тому, что его окружает, сама говорит за себя: здесь он находится в душевном контакте с внешним миром: зрительные, слуховые и тактильные ощущения героя обостряются, он сам фиксирует своё чувственное единение с миром, давая ему оценку: «Люблю я этот час...» Уходят прочь усталость, заботы и тревога, герой весь во власти охвативших его чувств, но это не подавленность, не вынужденная зависимость от самодовлеющего природного бытия — это ощущение освобождения, чистоты и единства с мировым пространством, это духовное согласие с гармонией мира.

Третья строфа уже не может быть осмыслена вне первых двух строф. Тут соединяются отмеченные ранее, в первой и второй строфах, физическое и душевное состояния героя, но уже преображённые под воздействием природы (...кипит во мне избыток сил // И новых чувств и размышлений. Стихи Я вновь теперь живу! и как отраден мне // И сон полей в тиши безлюдной, // И этих ярких звёзд, горящих в вышине, // Язык торжественный и чудный!) совершенно ясно дают понять, что теперь уже наш герой находится в состоянии духовного экстаза — сердечного созерцания своего единства с мирозданием.

Теперь, пожалуй, можно соединить все наши наблюдения за языковой структурой текста и сформулировать его основную мысль. Стихотворение Никитина раскрывает перед нами величественную картину единения лирического героя и природного мира, который разлитой в нём гармонией помогает уставшему от жизненной суеты человеку восстановить свои физические и душевные силы, чтобы обрести утраченную способность духовного слияния с окружающим миром. Всем строем стихотворения утверждается мысль о том, что движение человека к утраченной им гармонии есть главнейшая его задача, осуществить которую вне природы он не в состоянии. Отметим, что для творчества И. С. Никитина эта мысль весьма органична, поскольку в природной стихии ему явственно открывалась созидающая и преображающая энергия Творца.

(По Д. Арсентьеву)

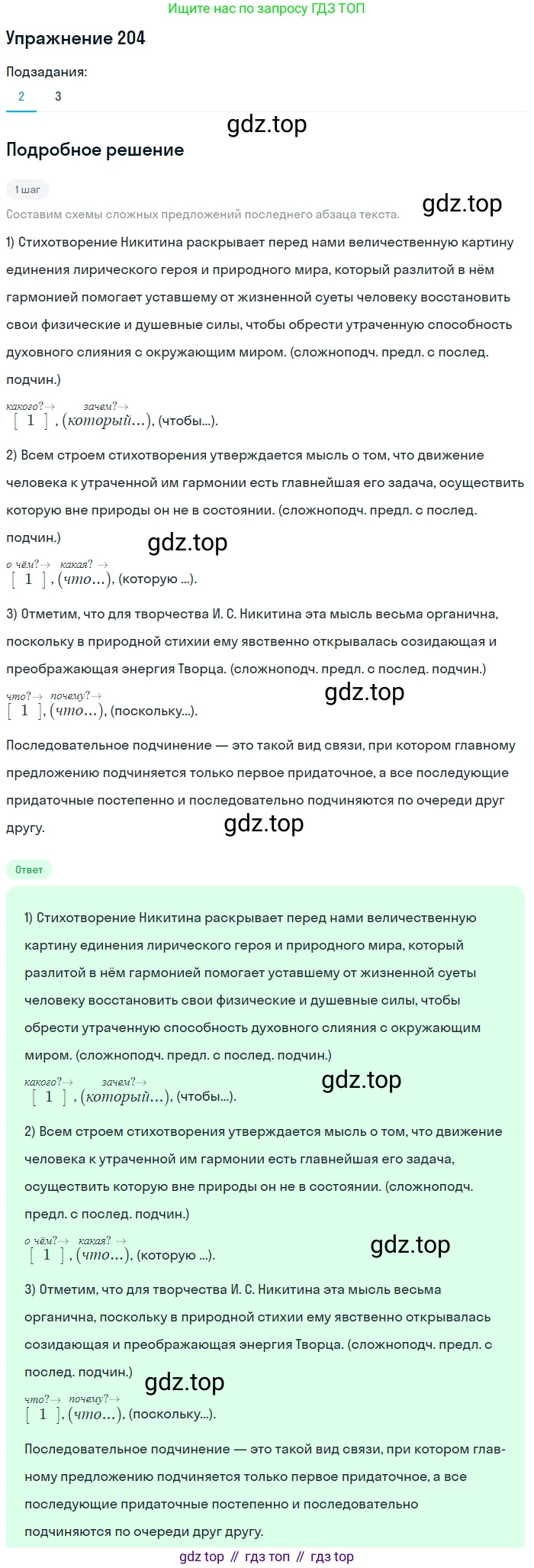

2. Составьте схемы сложных предложений последнего абзаца текста.

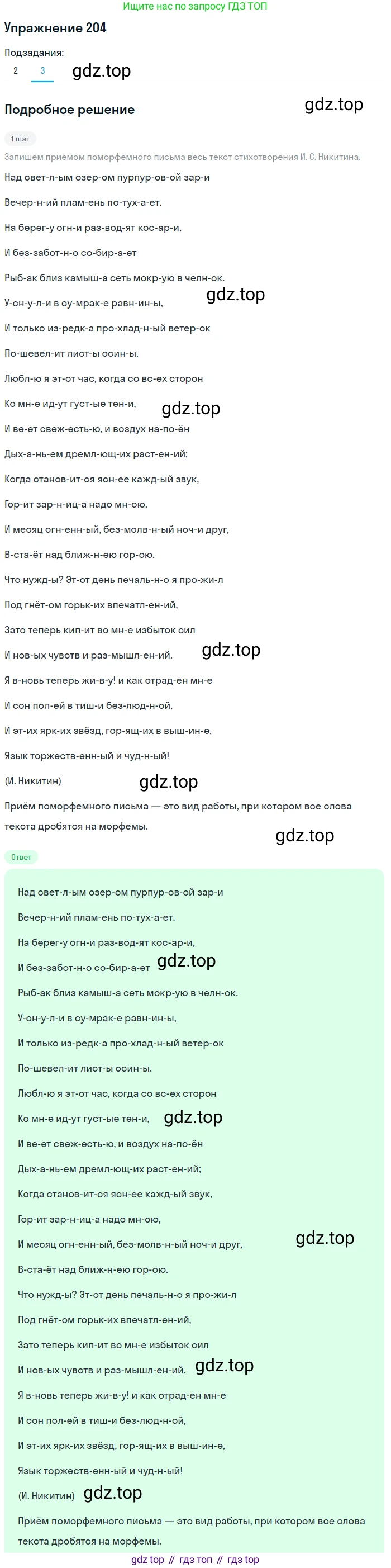

3*. Запишите приёмом поморфемного письма весь текст стихотворения И. С. Никитина.

Решение. №204 (с. 245)

Решение 2. №204 (с. 245)

1.

Тезисный план статьи Д. Арсентьева «В природе обретаем мы спасенье...»

1. Введение: призыв к диалогу с художественным текстом для раскрытия его смысла.

2. Анализ языковой организации стихотворения:

а) Фонетический уровень: богатое и разнообразное звучание, требующее неторопливого, торжественного чтения.

б) Синтаксический уровень: использование инверсий и обилие имён существительных для создания ощущения величественности и статичности момента созерцания.

в) Метрический уровень: чередование шестистопного и четырёхстопного ямба как отражение внутреннего диалога лирического героя – пространных размышлений и кратких, рельефных мыслей.

г) Лексический уровень: насыщенность текста эпитетами, олицетворениями и метафорами как смысловой центр, создающий величественную картину мироздания.

3. Композиционный анализ и раскрытие идеи через противопоставления:

а) Контраст как основной принцип построения текста: свет и тьма в природе (заря и ночь), печаль и прилив сил в душе героя.

б) Построфный анализ движения лирического героя: от пассивного восприятия природы (1-я строфа) через обострение чувств и единение с миром (2-я строфа) к состоянию духовного экстаза и преображения (3-я строфа).

4. Заключение: основная мысль стихотворения.

а) Единение человека с природой как способ восстановления физических и душевных сил.

б) Движение к утраченной гармонии через природу как главнейшая задача человека и проявление созидающей энергии Творца.

Аннотация к статье

В статье Д. Арсентьева представлен комплексный филологический анализ стихотворения И. С. Никитина. Автор последовательно рассматривает фонетические, синтаксические, метрические и лексические особенности текста, показывая, как каждый языковой уровень способствует раскрытию основной идеи произведения. Центральный тезис статьи заключается в том, что стихотворение изображает процесс духовного исцеления и преображения лирического героя через его слияние с природой. Анализируя композицию и систему образов, автор доказывает, что обретение гармонии с миром природы является для человека путём к восстановлению внутренних сил и единству с мирозданием.

2.

Стихотворение Никитина раскрывает перед нами величественную картину единения лирического героя и природного мира, который разлитой в нём гармонией помогает уставшему от жизненной суеты человеку восстановить свои физические и душевные силы, чтобы обрести утраченную способность духовного слияния с окружающим миром.

Схема: [ ... мира ], (который ... помогает ... , (чтобы ...)).

Всем строем стихотворения утверждается мысль о том, что движение человека к утраченной им гармонии есть главнейшая его задача, осуществить которую вне природы он не в состоянии.

Схема: [ ... мысль о том ], (что ... задача, (осуществить которую ...)).

Отметим, что для творчества И. С. Никитина эта мысль весьма органична, поскольку в природной стихии ему явственно открывалась созидающая и преображающая энергия Творца.

Схема: [Отметим], (что ...), (поскольку ...).

3*.

Над светл-ым озер-ом пурпуров-ой зар-и

Вечер-н-ий пламень[∅] по-туха-ет.

На берег-у огн-и раз-вод-ят кос-ар-и,

И без-забот-н-о со-бир-а-ет

Рыб-ак[∅] близ камыш-а сеть[∅] мокр-ую в челн-ок[∅].

У-сну-л-и в су-мрак-е равнин-ы,

И тольк-о из-редк-а про-хлад-н-ый ветер-ок[∅]

По-шевел-ит лист-ы осин-ы.

Любл-ю я эт-от час[∅], когда со всех сторон

Ко мне ид-ут густ-ые тен-и,

И ве-ет свеж-есть-ю, и воздух[∅] на-по-ён

Дыхань-ем дремл-ющ-их растениj-й;

Когда стан-ов-ит-ся ясн-ее кажд-ый звук[∅],

Гор-ит зар-ниц-а над-о мно-ю,

И месяц[∅] огн-енн-ый, без-молв-н-ый ноч-и друг[∅],

Вста-ёт над ближн-ею гор-ою.

Что нужд-ы? Эт-от день[∅] печаль-н-о я про-жи-л

Под гнёт-ом горьк-их в-печатл-ениj-й,

Зато теперь кип-ит во мне из-быт-ок[∅] сил

И нов-ых чувств[∅] и раз-мышл-ениj-й.

Я вновь теперь жив-у! и как отрад-ен мне

И сон[∅] пол-ей в тиш-и без-люд-н-ой,

И эт-их ярк-их звёзд[∅], гор-ящ-их в выш-ин-е,

Язык[∅] торжеств-енн-ый и чуд-н-ый!

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10 класс, для упражнения номер 204 расположенного на странице 245 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №204 (с. 245), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.