Номер 8.21, страница 236 - гдз по алгебре 11 класс учебник Никольский, Потапов

Авторы: Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н., Шевкин А. В.

Тип: Учебник

Серия: мгу - школе

Издательство: Просвещение

Год издания: 2014 - 2025

Уровень обучения: базовый и углублённый

Цвет обложки: голубой в сеточку

ISBN: 978-5-09-087641-4

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Популярные ГДЗ в 11 классе

Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы. Параграф 8. Уравнения-следствия - номер 8.21, страница 236.

№8.21 (с. 236)

Условие. №8.21 (с. 236)

скриншот условия

8.21°

a) Объясните, почему могут привести к появлению корней, посторонних для исходного уравнения, преобразования: 1) приведение подобных членов; 2) освобождение от знаменателя; 3)* применение формул.

б)* Докажите утверждения: 1) о приведении подобных членов; 2) об освобождении от знаменателя; 3) о применении формул.

Решение 1. №8.21 (с. 236)

Решение 2. №8.21 (с. 236)

Решение 4. №8.21 (с. 236)

а) 1) приведение подобных членов

Приведение подобных членов может привести к появлению посторонних корней, если это преобразование расширяет область допустимых значений (ОДЗ) уравнения. Такое происходит, когда сокращаемые (или приводимые) члены содержат переменную в знаменателе или под знаком корня, и их ОДЗ строже, чем у остальных частей уравнения.

Рассмотрим пример:

$x^2 + \frac{1}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}$

ОДЗ этого уравнения: $x-1 \neq 0$, то есть $x \neq 1$.

Если мы вычтем из обеих частей уравнения слагаемое $\frac{1}{x-1}$ (приведение подобных членов), мы получим новое уравнение:

$x^2 = 1$

ОДЗ этого уравнения — все действительные числа. Корнями являются $x_1 = 1$ и $x_2 = -1$.

Корень $x_2 = -1$ удовлетворяет ОДЗ исходного уравнения и является его решением.

Корень $x_1 = 1$ не входит в ОДЗ исходного уравнения, так как при $x=1$ знаменатель обращается в ноль. Следовательно, $x=1$ — посторонний корень, появившийся в результате расширения ОДЗ при преобразовании.

Ответ: Приведение подобных членов может привести к появлению посторонних корней, если в результате преобразования происходит расширение области допустимых значений (ОДЗ) исходного уравнения. Корень, принадлежащий новой, расширенной ОДЗ, но не принадлежащий исходной, является посторонним.

а) 2) освобождение от знаменателя

Освобождение от знаменателя (умножение обеих частей уравнения на общий знаменатель) является неравносильным преобразованием, которое может привести к появлению посторонних корней. Это происходит потому, что новое уравнение-следствие определено для тех значений переменной, при которых знаменатель исходного уравнения равен нулю, в то время как для исходного уравнения эти значения недопустимы.

Рассмотрим пример:

$\frac{x^2 - 9}{x+3} = 0$

ОДЗ этого уравнения: $x+3 \neq 0$, то есть $x \neq -3$.

Чтобы освободиться от знаменателя, умножим обе части на $x+3$:

$x^2 - 9 = 0$

Это уравнение имеет два корня: $x_1 = 3$ и $x_2 = -3$.

Корень $x_1 = 3$ удовлетворяет ОДЗ исходного уравнения.

Корень $x_2 = -3$ не входит в ОДЗ, так как обращает знаменатель исходной дроби в ноль. Значит, $x = -3$ — посторонний корень.

Ответ: Умножение уравнения на выражение, содержащее переменную (знаменатель), приводит к уравнению-следствию. Корни, которые обращают это выражение в ноль, могут быть корнями нового уравнения, но являются посторонними для исходного, так как при них знаменатель равен нулю.

а) 3)* применение формул

Применение некоторых математических формул (тождеств) может изменять ОДЗ уравнения. Если в результате применения формулы ОДЗ расширяется, могут появиться посторонние корни. Это характерно для формул, связывающих логарифмические, тригонометрические или иррациональные выражения.

Рассмотрим пример с логарифмами. Преобразуем уравнение, используя формулу $n \log_a b = \log_a (b^n)$.

Исходное уравнение: $2\log_3(x) = 2$.

ОДЗ этого уравнения определяется условием $x > 0$. Решение: $\log_3(x) = 1$, откуда $x=3$.

Применим формулу и получим новое уравнение:

$\log_3(x^2) = 2$

ОДЗ этого уравнения определяется условием $x^2 > 0$, что равносильно $x \neq 0$. Область допустимых значений расширилась.

Решаем новое уравнение: $x^2 = 3^2$, откуда $x^2=9$. Корни: $x_1 = 3$ и $x_2 = -3$.

Корень $x_1 = 3$ совпадает с корнем исходного уравнения.

Корень $x_2 = -3$ не входит в ОДЗ исходного уравнения ($x > 0$), поэтому он является посторонним.

Ответ: Применение формул может привести к появлению посторонних корней, если формула преобразует выражение в другое, имеющее более широкую область определения. Это расширяет ОДЗ всего уравнения, что может породить решения, не удовлетворяющие ОДЗ исходного уравнения.

б) 1)* о приведении подобных членов

Докажем, что преобразование уравнения вида $A(x) + C(x) = B(x) + C(x)$ в уравнение $A(x) = B(x)$ может привести к появлению посторонних корней.

Пусть $D_A$, $D_B$, $D_C$ — области определения выражений $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$ соответственно.

Область допустимых значений (ОДЗ) исходного уравнения $A(x) + C(x) = B(x) + C(x)$ есть $D_1 = D_A \cap D_B \cap D_C$.

ОДЗ преобразованного уравнения $A(x) = B(x)$ есть $D_2 = D_A \cap D_B$.

Из определения следует, что $D_1 \subseteq D_2$. Преобразование является равносильным только если $D_1 = D_2$. Если же $D_C$ является собственным подмножеством $D_A \cap D_B$, то $D_1 \subset D_2$, то есть ОДЗ расширяется.

Пусть $x_0$ — корень преобразованного уравнения $A(x) = B(x)$. Это означает, что $x_0 \in D_2$ и $A(x_0) = B(x_0)$ является верным числовым равенством.

1. Если $x_0 \in D_1$, то $x_0$ также принадлежит и $D_C$. Значит, выражение $C(x_0)$ определено, и мы можем прибавить его к обеим частям верного равенства $A(x_0) = B(x_0)$, получив $A(x_0) + C(x_0) = B(x_0) + C(x_0)$. Таким образом, $x_0$ является корнем исходного уравнения.

2. Если $x_0 \in D_2 \setminus D_1$, то $x_0 \notin D_C$. Это означает, что выражение $C(x_0)$ не определено. Следовательно, $x_0$ не может быть корнем исходного уравнения, так как оно не определено в этой точке. Такой корень $x_0$ является посторонним.

Что и доказывает утверждение.

Ответ: Утверждение доказано. Посторонние корни могут возникнуть, если корень преобразованного уравнения принадлежит расширенной части ОДЗ, в которой отброшенное слагаемое $C(x)$ не определено.

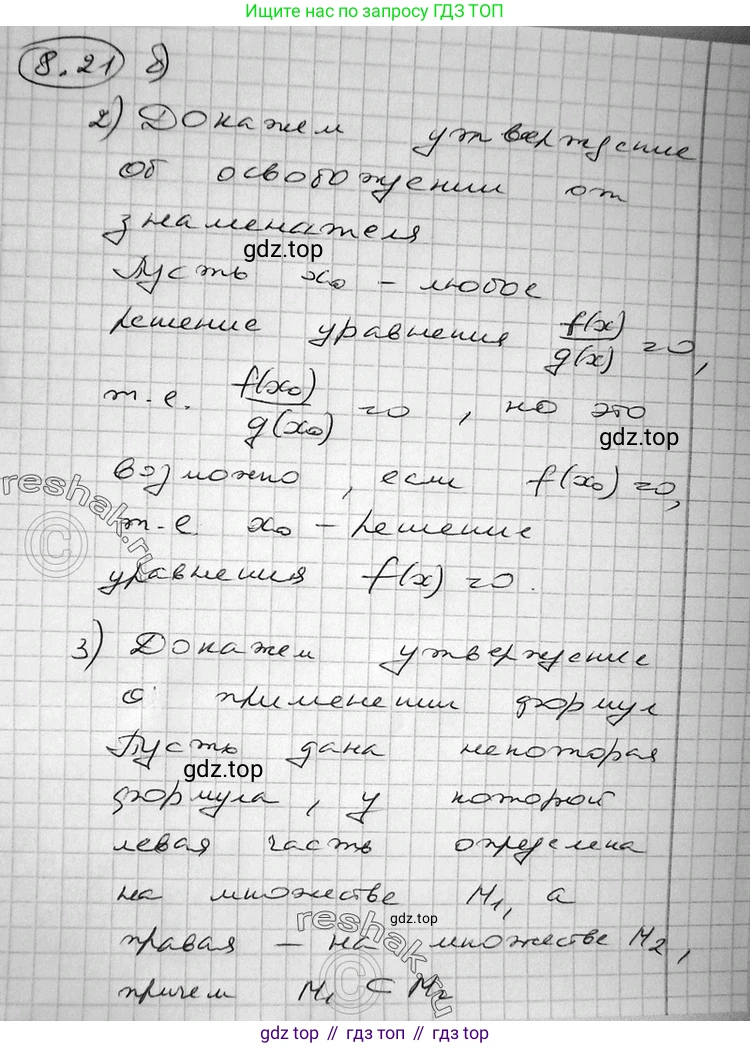

б) 2)* об освобождении от знаменателя

Докажем, что преобразование уравнения вида $\frac{A(x)}{B(x)} = C(x)$ в уравнение $A(x) = C(x) \cdot B(x)$ может привести к появлению посторонних корней.

Исходное уравнение $f(x)=g(x)$ имеет вид $\frac{A(x)}{B(x)} = C(x)$. Его ОДЗ $D_1$ требует, чтобы $x$ принадлежал областям определения $A(x)$, $B(x)$, $C(x)$ и, кроме того, чтобы выполнялось условие $B(x) \neq 0$.

Преобразованное уравнение (уравнение-следствие) имеет вид $A(x) = C(x) \cdot B(x)$. Его ОДЗ $D_2$ требует только, чтобы $x$ принадлежал областям определения $A(x)$, $B(x)$ и $C(x)$.

Очевидно, что $D_1 \subseteq D_2$. Множество $D_2 \setminus D_1$ состоит из тех $x$, при которых $B(x) = 0$.

Пусть $x_0$ — корень преобразованного уравнения. Это значит, что $A(x_0) = C(x_0) \cdot B(x_0)$ — верное равенство.

1. Если $B(x_0) \neq 0$, то $x_0 \in D_1$. Мы можем разделить обе части равенства на $B(x_0)$, получив $\frac{A(x_0)}{B(x_0)} = C(x_0)$. Значит, $x_0$ — корень исходного уравнения.

2. Если $B(x_0) = 0$, то $x_0 \notin D_1$. В этом случае равенство $A(x_0) = C(x_0) \cdot B(x_0)$ превращается в $A(x_0) = C(x_0) \cdot 0$, то есть $A(x_0) = 0$. Таким образом, любой корень знаменателя $B(x)=0$, который одновременно является и корнем числителя $A(x)=0$, будет корнем преобразованного уравнения. Но так как при этом значении $x_0$ исходное уравнение теряет смысл (деление на ноль), $x_0$ является посторонним корнем.

Что и доказывает утверждение.

Ответ: Утверждение доказано. Посторонними корнями становятся те корни преобразованного уравнения, которые обращают в ноль знаменатель исходного уравнения.

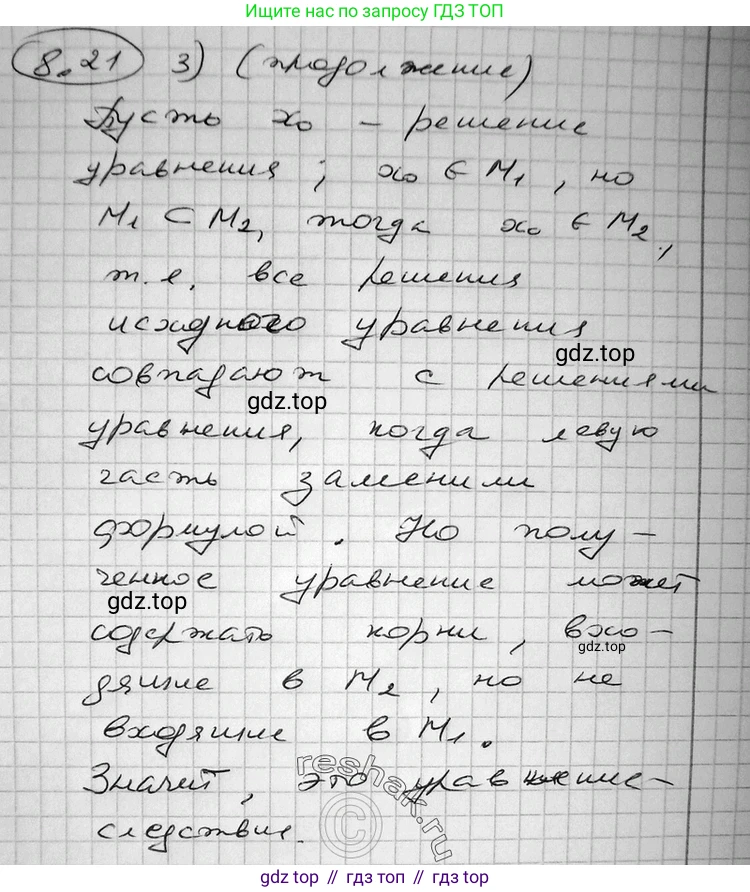

б) 3)* о применении формул

Докажем, что применение формул (тождеств) при решении уравнений может приводить к появлению посторонних корней.

Пусть при решении уравнения $F(x) = H(x)$ используется тождество $A(x) = B(x)$, которое позволяет заменить в уравнении выражение $A(x)$ на $B(x)$, получив новое уравнение $G(x) = H(x)$.

Пусть $D_A$ и $D_B$ — области определения выражений $A(x)$ и $B(x)$ соответственно. Тождество $A(x)=B(x)$ справедливо для всех $x$ из $D_A \cap D_B$.

Проблема возникает, когда области определения не совпадают, т.е. $D_A \neq D_B$. Если $D_A \subset D_B$, то ОДЗ исходного уравнения может быть строже, чем ОДЗ нового.

Пусть $D_{исх}$ — ОДЗ исходного уравнения, а $D_{нов}$ — ОДЗ нового. Если мы заменяем $A(x)$ на $B(x)$, где $D_A \subset D_B$, то возможно, что $D_{исх} \subset D_{нов}$.

Пусть $x_0$ — корень нового уравнения, то есть $x_0 \in D_{нов}$ и $G(x_0) = H(x_0)$ — верное равенство.

1. Если $x_0 \in D_{исх}$, то $x_0$ является и корнем исходного уравнения, так как на этой области $A(x_0)=B(x_0)$ и преобразование было равносильным.

2. Если $x_0 \in D_{нов} \setminus D_{исх}$, то это означает, что $x_0$ попал в ту часть ОДЗ, которая добавилась в результате преобразования. В этой точке выражение $A(x_0)$ в исходном уравнении не определено, а значит, $x_0$ не может быть корнем исходного уравнения и является посторонним.

Примером такой ситуации является замена $2\log_a f(x)$ (ОДЗ: $f(x)>0$) на $\log_a (f(x)^2)$ (ОДЗ: $f(x)\neq 0$). Здесь $D_A \subset D_B$.

Ответ: Утверждение доказано. Появление посторонних корней возможно, если применяемое тождество $A(x)=B(x)$ связывает выражения с разными областями определения ($D_A \neq D_B$), и преобразование ведет к расширению ОДЗ исходного уравнения.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по алгебре за 11 класс, для упражнения номер 8.21 расположенного на странице 236 к учебнику серии мгу - школе 2014 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по алгебре к упражнению №8.21 (с. 236), авторов: Никольский (Сергей Михайлович), Потапов (Михаил Константинович), Решетников (Николай Николаевич), Шевкин (Александр Владимирович), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение.