Номер 128, страница 141 - гдз по русскому языку 10 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2025

Уровень обучения: базовый и углублённый

ISBN: 978-5-346-04386-7

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста. Параграф 6. Чтение как вид речевой деятельности - номер 128, страница 141.

№128 (с. 141)

Условие. №128 (с. 141)

скриншот условия

128. 1. При изучающем чтении научного текста рекомендуется использовать различные способы маркировки того или иного материала. Вот некоторые из них:

- ? — сомнение, вопрос;

- !!! или NB — важно, обратить внимание;

- ___________ — выписать.

Какими способами маркирования информации в книгах, учебниках вы пользуетесь? Если у вас есть особая знаковая система, расскажите, как вы её используете. Если вы не успели разработать собственную систему знаков, то подумайте над этим и предложите несколько удобных, по вашему мнению, способов выделения информации в книге.

А какими способами можно выделять нужную информацию, работая с электронной версией текста?

2. Внимательно прочитайте текст. Выделите его основную информацию, составьте тезисный план, подготовьтесь к сжатому пересказу текста. Обоснуйте его принадлежность к научному стилю. С учётом стоящих перед вами задач используйте во время чтения различные способы маркировки материала. Помните при этом, что перед вами школьный учебник — книга, требующая бережного отношения, поэтому используйте для маркировки только щадящие средства, например простой карандаш, которым нужно аккуратно делать необходимые пометы.

Неистребимы в человеке желание проникнуть в тайну рождения слова, потребность разгадать незримую связь явлений, запечатлённую в нём. Этимологическая справка помогает удовлетворить эту языковую потребность человека. При этом ярче и точнее раскрывается глубинный смысл, стёршийся и потухший за многие столетия жизни слова в языке. Припомним несколько таких историй: внушать — от ухо, уголовный — от голова («убитый»), ведьма — от ведать («знать»), сутки — от ткнуть

(букв.: «столкновение дня и ночи»), собственный — от собь («существо»), потакать — от так...

Живая судьба родного слова не может оставить равнодушным ребёнка, поэтому экскурс в историю языка давно используют при обучении русскому языку, чтобы удовлетворить естественное любопытство детей, подогреть желание узнать побольше о жизни слов, вызвать глубокую заинтересованность предметом. Знаменательно, что автором первого этимологического словаря в России (1910—1914) стал учитель одной из московских гимназий А. Г. Преображенский: в информации такого рода очень нуждались преподаватели, которые использовали этимологические экскурсы, в частности, чтобы показать удивительную образность и богатство родного языка. И в самом деле, большинство русских слов по происхождению очень образны и выразительны, и этимология как бы возрождает эту метафоричность: вотчина — от отец, мятеж — от мять, денщик — от день, ошеломить — от шлем (букв.: «ударить по шлему, по голове») и т. п.

Однако исторический аспект в изучении языка завоевал признание далеко не сразу. По сути дела, лишь со второй половины XIX века в русском языкознании родился настоящий интерес к тем процессам, которые происходили в языке столетия назад. Молодой в ту пору лингвист И. А. Бодуэн де Куртенэ, сравнивая древние памятники письменности, приходит к выводу о том, что «в языке, как и вообще в природе, всё движется, всё изменяется» и что постоянные изменения происходят и в структуре слова.

Эта мысль, высказанная учёным в 1868 году, дала толчок к исследованию в данной области, в частности, ученики Бодуэна де Куртенэ развили идею учителя, конкретизировали её основные положения. Так, В. А. Богородицкий описал основные типы исторических изменений в структуре слова. Ему принадлежит и термин опрощение, характеризующий самый распространённый в русском языке процесс, происходящий внутри слова.

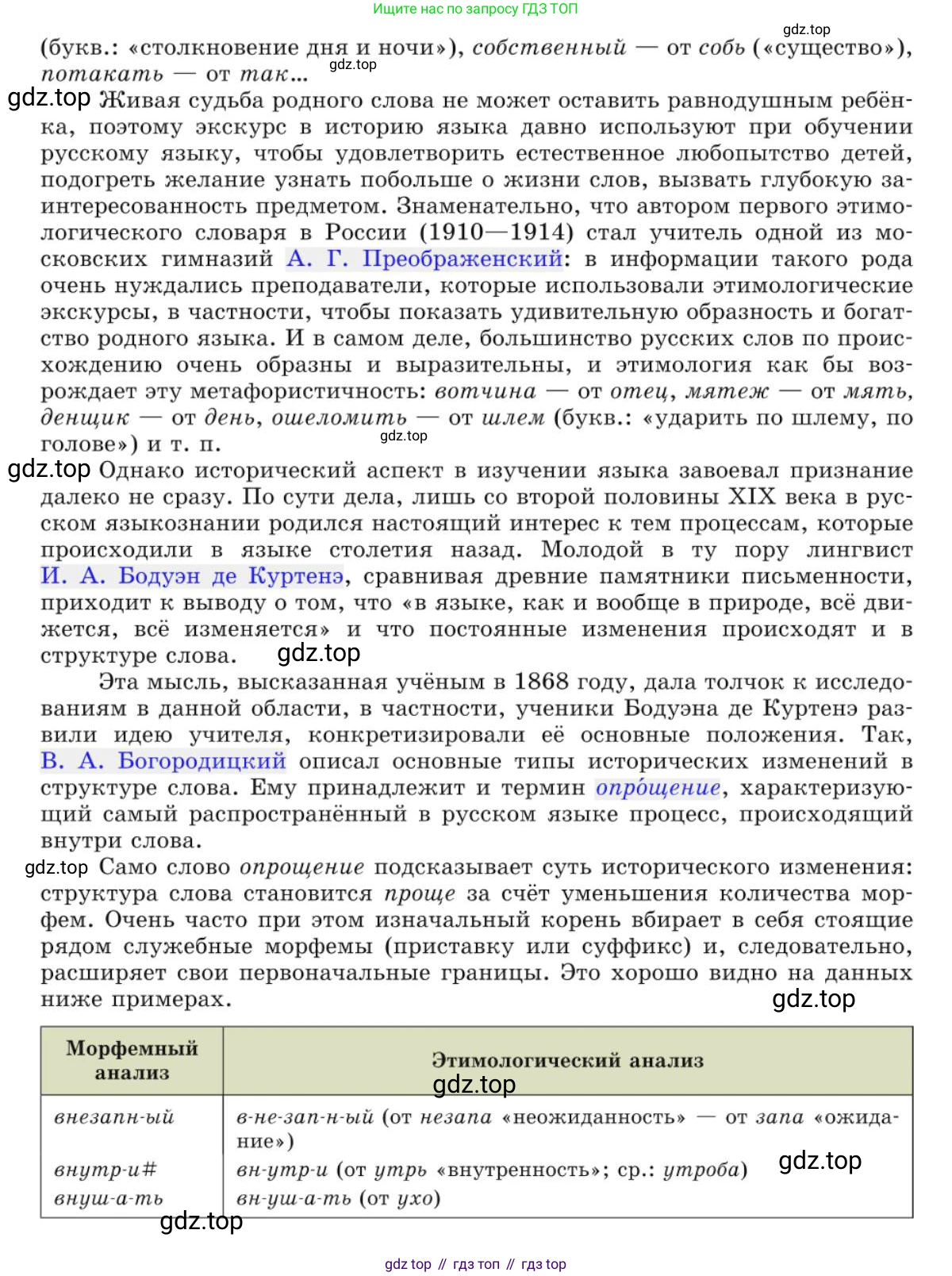

Само слово опрощение подсказывает суть исторического изменения: структура слова становится проще за счёт уменьшения количества морфем. Очень часто при этом изначальный корень вбирает в себя стоящие рядом служебные морфемы (приставку или суффикс) и, следовательно, расширяет свои первоначальные границы. Это хорошо видно на данных ниже примерах.

| Морфемный анализ | Этимологический анализ |

|---|---|

| внезапн-ый | в-не-зап-н-ый (от не запа «неожиданность» — от запа «ожидание») |

| внутр-и# | вн-утр-и (от утрь «внутренность»; ср.: утроба) |

| внуш-а-ть | вн-уш-а-ть (от ухо) |

Окончание таблицы

| Морфемный анализ | Этимологический анализ |

|---|---|

| воздух- | воз-дух-и (от воздохнути — от дух «дыхание», «воздух») |

| кольц-о | коль-ц-о (от коло «круг») |

| кусок- | кус-ок (от кусать; первонач.: «откусанный кусок хлеба») |

| ломоть- | лом-от-ь (от лом «отломленное» — от ломати «отламывать»; первонач.: «отломанный кусок хлеба») |

| лощин-а («долина») | лощ-ин-а (от лоск «лог», «низменность», лощина) |

| образ- | об-раз (от разити «резать», «рубить» — от раз «удар»); первонач.: «удар, «то, что вырезано, врезалось в память» |

| окн-о | ок-н-о (от око «глаз») |

| ошелом-и-ть | о-шелом-и-ть (от шелом «шлем»; первонач.: «ударить по голове, по шлему») |

| перчатк-а | перч-атк-а (от перст «палец») |

| посем-и-ть | по-сем-и-ть (от семити «посещать» — от сеть «гость», «свой») |

| праздник- | празд-н-ик (от праздный «свободный» — от праздъ «свобода») |

| присяг-а | при-сяг-а (от сягати «касаться», первонач.: «прикосновение к предмету клятвы, например к знамени») |

| работ-а | раб-от-а (от раб «невольник») |

| рубах-а | руб-ах-а (от рубити — от рубо «край», «грань») |

| сугробы | су-гроб-ы (от гроб «то, что нагребли, выгребли») |

| супруг-а | су-пруг-а (от пруга «пружина», «упряжка»; первонач.: «соединённый», «связанный») |

| сутул-ый | су-тул-ый (от туло «туловище») |

| черепок- («обломок») | череп-ок (от череп «твёрдый покров чего-либо», «скорлупа») |

Стоит внимательно присмотреться к этим и подобным им примерам, и нам станут понятны причины перемен в структуре слов: полная утрата смысловой связи между бывшими однокоренными словами (воздух и дух, копыто и копать, белка и белый), фонетические изменения структуры родственных слов и, следовательно, опрощение (дотошный — точный, облако — обволакивать).

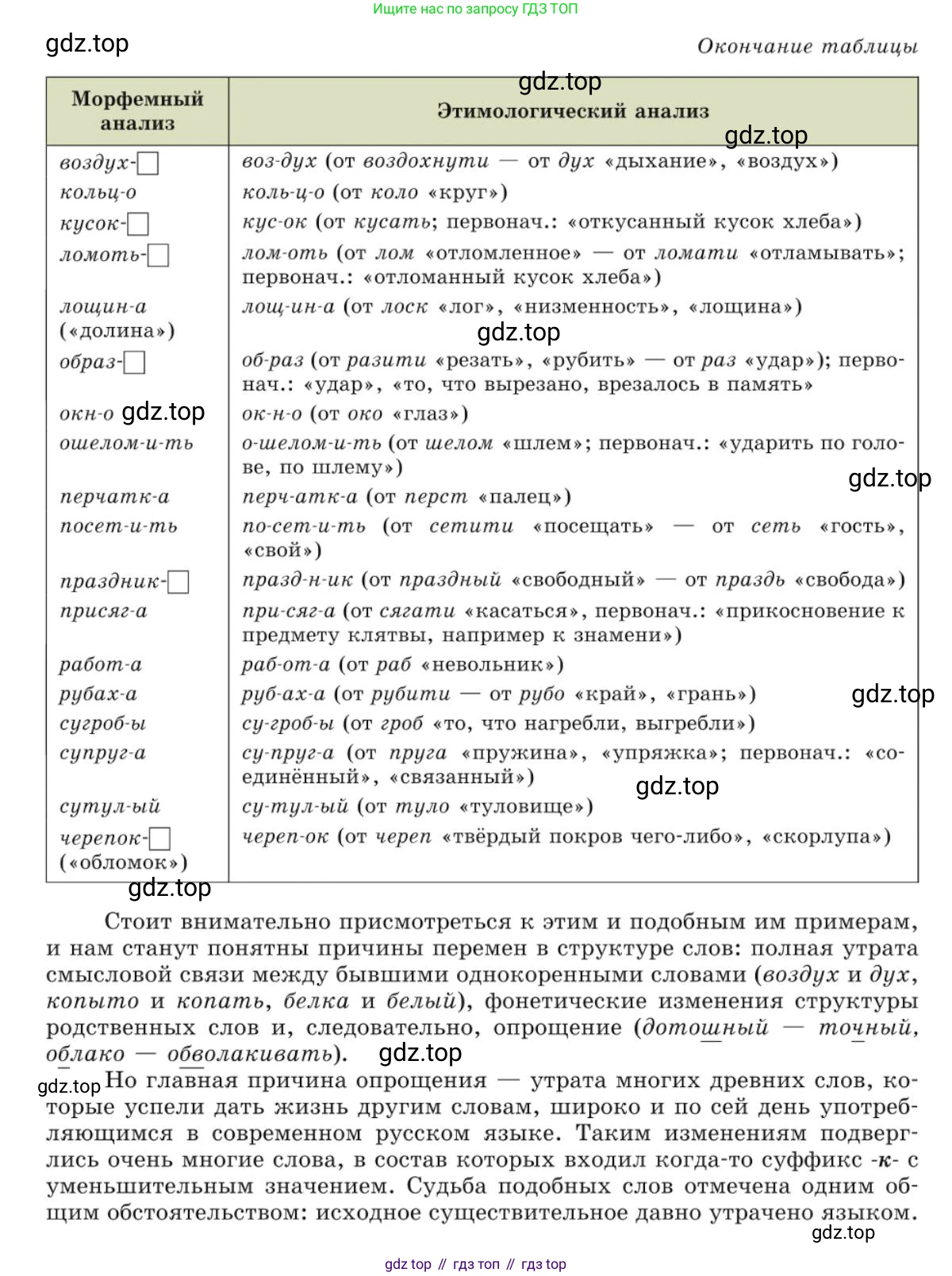

Но главная причина опрощения — утрата многих древних слов, которые успели дать жизнь другим словам, широко и по сей день употребляющимся в современном русском языке. Таким изменениям подверглись очень многие слова, в состав которых входил когда-то суффикс -к- с уменьшительным значением. Судьба подобных слов отмечена одним общим обстоятельством: исходное существительное давно утрачено языком.

| Морфемный анализ | Этимологический анализ |

|---|---|

| бел-к-а | бел-к-а (от бела «особь», «белка») |

| ветк-а | вет-к-а (от веть «ветка») |

| кадк-а | кад-к-а (от кадь «бочка», «кадка») |

| калитк-а | калит-к-а (от калита «дверь с засовом, с колышком» — от кол «заострённый шест») |

| копейк-а | копей-к-а (от копьё «оружие»; на монете изображался всадник с копьём; ср.: копать) |

| кочк-а | коч-к-а (от коча «кочка») |

| кринк-а | крин-к-а (от крина «миска», «чашка») |

| кромк-а | кром-к-а (от крома «край»; ср.: кромсать) |

| лепёшк-а | лепёш-к-а (от лепеха «лепёшка» — от лепить) |

| миск-а | мис-к-а (от миса «плоское блюдо») |

| платок- | плат-ок (от плат «лоскут», «кусок материи») |

| пряжк-а | пряж-к-а (от пряжь «застёжка», «пряжка») |

Поддались опрощению и многие прилагательные, имевшие когда-то типичный для этой части речи суффикс -н-:

| Морфемный анализ | Этимологический анализ |

|---|---|

| беспеч-н-ый | бес-печ-н-ый (от печа «забота») |

| бледн-ый | блед-н-ый (от блед «бледный», «желтоватый») |

| гнусн-ый | гнус-н-ый (от гнус «мыши», «комары», «мухи») |

| зычн-ый | зыч-н-ый (от зык «шум, крик, звук») |

| красн-ый | крас-н-ый (от краса «красота») |

| опрятн-ый | о-прят-н-ый (от опрять «порядок» — от прятати «скрывать») |

| поздн-ый | позд-н-ый (от поздъ «поздний») |

| приятн-ый | при-ят-н-ый (от приятъ «достойный благожелательного отношения», «угодный» — от прияти «любить», «благожелательно относиться», «принять» — от яти «взять») |

| прозрачн-ый | про-зрач-н-ый (от зрачъ «видимый» — от зрак «вид») |

| рукопашн-ый | рук-о-паш-н-ый (от рукопашь «бой без применения оружия»,«рукопашный бой» — от рука + пашь «махание» — от пахати «дуть», «веять», «махать») |

| скромн-ый | с-кром-н-ый (от скрома «граница» — от крома «край»; букв.:«ограниченный», «тот, кто держится в рамках»; ср.: укромный, кромсать) |

| укромн-ый | у-кром-н-ый (от укром «край», «предел» — от крома «край») |

Говоря о словах, подвергшихся опрощению в результате утраты языком производящих основ, нельзя не упомянуть и такую интересную группу слов, о которых обычно говорят: «без не не употребляются». Сюда входят слова, когда-то образованные с помощью приставки не-, но постепенно потерявшие эту морфему (она слилась с корнем и вошла в его состав).

| Морфемный анализ | Этимологический анализ |

|---|---|

| невеж-а | не-веж-а (от вежа «знаток» — от ведати «знать») |

| невзгод-а | не-взгод-а (от взгода «мир», «милость» — от года «удобство») |

| негодова-ть | не-годова-ть (от годовати «быть довольным» — от года «удобство») |

| недел-я | не-дел-я (от делати; неделей раньше называли воскресенье;ср.: понедельник — букв.: «день, который следует за неделей,то есть за воскресеньем») |

| недуг- | не-дуг (от дуг «сила», «здоровье») |

| неимоверн-ый | не-им-о-вер-н-ый (от не иму веру «не имею веры», «не верю») |

| неистов-ый | не-истов-ый (от истовъ «верный истине», «истинный» —от истый «истинный», «настоящий», «сущий») |

| нелеп-ый | не-леп-ый (от лепый «красивый», «хороший»; ср.: великолепный) |

| нельзя# | не-льзя (от льзя «можно» — от лъга «свобода») |

| ненавид-е-ть | не-на-вид-е-ть (от навидети «смотреть с удовольствием» —от видети «смотреть») |

| ненасть-е | не-насть-е (от насть «вёдро», «хорошая погода» — от наст«то, что находится над чем-либо, например над снегом») |

| неприязн- | не-при-язн-ь (от приязнь «дружба», «доброжелательство» —от яти «принимать») |

| нерадив-ый | не-рад-ив-ый (от радиви «старательный», «усердный» —от рад «старание», «усердие», «работа») |

| неряха | не-рях-а (от ряха «опрятно одетая», «щеголиха», «аккуратница»; ср.: наряжаться, наряд) |

| несуразн-ый | не-су-разн-ый (от суразный «красивый», «видный», «складный» — от разный «врезавшийся в память» — от раз «удар») |

| неуклюж-ий | не-у-клюж-ий (от уклюжий «красивый», «статный», «пригожий» — от клюдь — «порядок, красота») |

| нещадн-ый | не-щад-н-ый (от щадъ «милосердный», «щадящий» —от щада «милость», «снисхождение») |

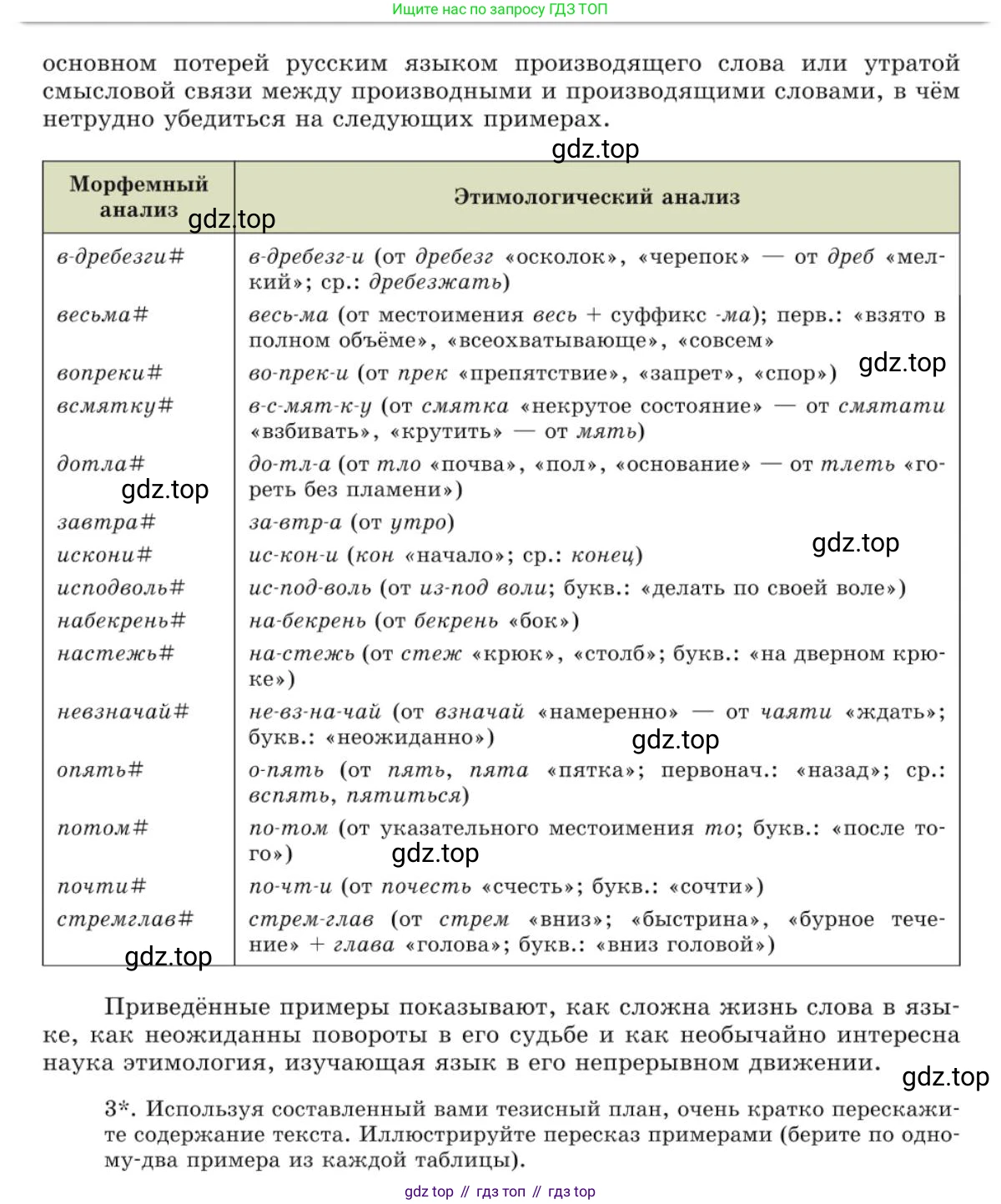

Особый интерес представляют случаи опрощения, происходящие в наречиях. Изменения морфемной структуры таких слов объясняются в основном потерей русским языком производящего слова или утратой смысловой связи между производными и производящими словами, в чём нетрудно убедиться на следующих примерах.

| Морфемный анализ | Этимологический анализ |

|---|---|

| в-дребезги# | в-дребезг-и (от дребезг «осколок», «черепок» — от дреб «мелкий»; ср.: дребезжать) |

| весьма# | весь-ма (от местоимения весь + суффикс -ма); перв.: «взято в полном объёме», «всеохватывающе», «совсем» |

| вопреки# | во-прек-и (от прек «препятствие», «запрет», «спор») |

| всямятку# | в-ся-мят-к-у (от смяка «некрутое состояние» — от смятати «взбивать», «крутить» — от мять) |

| дотла# | до-тл-а (от тло «почва», «пол», «основание» — от тлеть «гореть без пламени») |

| завтра# | за-втр-а (от утро) |

| искони# | ис-кон-и (кон «начало»; ср.: конец) |

| исподволь# | ис-под-воль (от из-под воли; букв.: «делать по своей воле») |

| набекрень# | на-бекрень (от бекрень «бок») |

| настежь# | на-стежь (от стеж «крюк», «столб»; букв.: «на дверном крюке») |

| невзначай# | не-вз-на-чай (от взначай «намеренно» — от чаяти «ждать»; букв.: «неожиданно») |

| опять# | о-пять (от пять, пята «пятка»; первонач.: «назад»; ср.: вспять, пятиться) |

| потом# | по-том (от указательного местоимения то; букв.: «после того») |

| почти# | по-чт-и (от почесть «счесть»; букв.: «сочти») |

| стремглав# | стрем-глав (от стрем «вниз»; «быстрина», «бурное течение» + глава «голова»; букв.: «вниз головой») |

Приведённые примеры показывают, как сложна жизнь слова в языке, как неожиданны повороты в его судьбе и как необычайно интересна наука этимология, изучающая язык в его непрерывном движении.

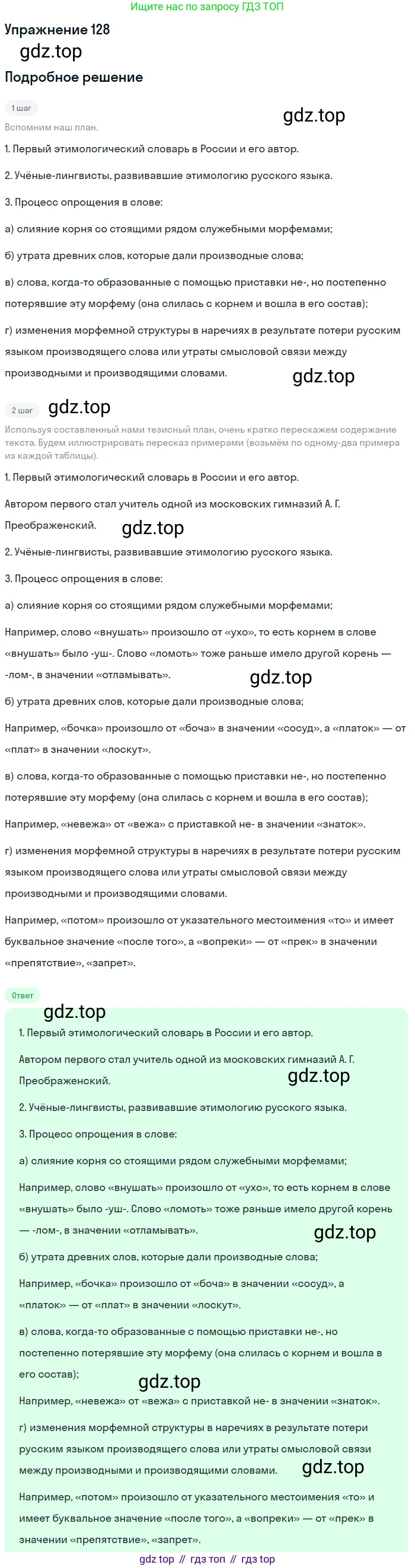

3*. Используя составленный вами тезисный план, очень кратко перескажите содержание текста. Иллюстрируйте пересказ примерами (берите по одному-два примера из каждой таблицы).

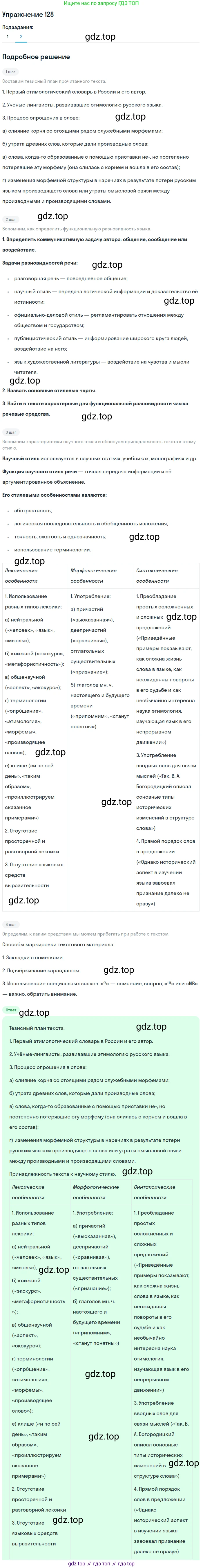

Решение. №128 (с. 141)

Решение 2. №128 (с. 141)

1.

Ответ на вопрос о способах маркирования информации можно разделить на две части: работа с бумажными и электронными носителями.

Какими способами маркирования информации в книгах, учебниках вы пользуетесь?

При работе с печатными изданиями, особенно учебниками, важно использовать щадящие методы, не повреждающие книгу. Вот несколько удобных способов:

Простой карандаш: это основной инструмент. Им можно аккуратно подчеркивать ключевые слова, определения или тезисы. Вертикальная линия на полях карандашом может выделить целый важный абзац, не пачкая текст.

Система условных знаков на полях: разработка собственной системы значительно ускоряет последующую работу с текстом. Например:

- ? – место, которое осталось непонятным или вызвало вопрос.

- ! или NB (nota bene – «заметь хорошо») – очень важная мысль, которую нужно запомнить.

- * (звёздочка) – интересный пример или факт.

- ∑ (сигма) – основной вывод, итог.

Закладки-стикеры: они позволяют быстро находить нужные страницы или разделы. Можно использовать стикеры разных цветов для разных тем (например, жёлтые – для определений, розовые – для тем к экзамену). На выступающей части стикера можно кратко написать ключевое слово.

Ведение отдельного конспекта или «читательского дневника»: в тетрадь выписываются номера страниц и краткие пометки, цитаты или тезисы. Этот способ совсем не портит книгу.

А какими способами можно выделять нужную информацию, работая с электронной версией текста?

Работа с электронными текстами предоставляет гораздо больше возможностей для маркировки:

Инструмент «Выделение цветом» (Highlight): это аналог маркера. Можно использовать разные цвета для систематизации информации: например, жёлтым выделять главные идеи, зелёным – термины и определения, синим – примеры.

Комментарии и заметки: большинство программ для чтения (например, Adobe Acrobat Reader или редакторы вроде MS Word) позволяют оставлять комментарии к выделенному фрагменту текста. Это удобно для записи своих мыслей, вопросов или связей с другим материалом.

Электронные закладки: позволяют мгновенно переходить к нужным страницам или разделам документа.

Копирование и вставка: ключевые фрагменты текста можно скопировать в отдельный документ (конспект), сразу группируя их по темам. Это позволяет создать структурированную выжимку из материала.

Поиск по тексту (Ctrl+F): незаменимый инструмент для быстрой навигации по ключевым словам и терминам во всём документе.

2.

Основная информация текста:

Основная идея текста заключается в объяснении исторического процесса изменения структуры слова в русском языке, называемого опро́щением. Автор показывает, что со временем морфемный состав многих слов упрощается: границы между морфемами (приставкой, корнем, суффиксом) стираются, и бывшая служебная морфема сливается с корнем. Это происходит из-за утраты смысловой связи с производящим словом или исчезновения самого этого слова из языка. Текст иллюстрирует этот процесс многочисленными примерами из разных частей речи.

Тезисный план текста:

Введение: естественное желание человека понять происхождение слов и роль этимологии.

История вопроса: возникновение интереса к историческим изменениям в языке в XIX веке и вклад лингвиста И. А. Бодуэна де Куртенэ, который утверждал, что язык постоянно изменяется.

Суть процесса опрощения: упрощение структуры слова за счёт того, что корень «вбирает» в себя приставки и суффиксы, расширяя свои границы.

Причины опрощения:

- а) утрата смысловой связи между родственными словами (воздух и дух);

- б) фонетические изменения;

- в) утрата языком производящего слова (особенно для существительных с суффиксом -к-, например, ветка от ушедшего слова ветвь).

Частные случаи опрощения на примерах разных частей речи:

- а) Существительные и прилагательные с исторической приставкой не-, которая стала частью корня (невежа, неделя, нельзя, нелепый).

- б) Наречия, потерявшие связь с производящими словами (вдребезги, завтра, опять).

Заключение: сложность и динамичность «жизни» слова в языке, которую изучает этимология.

Обоснование принадлежности текста к научному стилю:

Данный текст относится к научно-популярному подстилю научного стиля. На это указывает ряд характерных черт:

Цель: информирование, объяснение сложного лингвистического явления (опрощения) широкому кругу читателей (школьникам).

Наличие терминологии: используются специальные лингвистические термины, такие как этимология, морфема, корень, суффикс, приставка, опрощение, производящая основа.

Логичность и структурированность: изложение материала последовательно: от общего интереса к истории языка к конкретному явлению, его причинам и примерам. Текст четко структурирован с помощью абзацев и таблиц.

Объективность и точность: автор излагает факты и научные концепции, избегая эмоциональных оценок. Приводятся конкретные примеры, подтверждающие теоретические положения.

Отсылки к авторитетам: упоминаются имена известных учёных-лингвистов (А. Г. Преображенский, И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. А. Богородицкий), что характерно для научного изложения.

Сложный синтаксис: используются сложноподчинённые и сложносочинённые предложения, вводные конструкции (по сути дела, в частности), что способствует точности передачи мысли.

3*.

Текст посвящён этимологии и такому явлению в истории языка, как опро́щение — упрощение морфемной структуры слова. Автор, ссылаясь на идеи лингвиста Бодуэна де Куртенэ о постоянном изменении языка, объясняет, что со временем границы между частями слова могут стираться. В результате бывшие приставки и суффиксы сливаются с корнем, и слово перестает восприниматься как производное. Например, мы уже не связываем глагол внушать с существительным ухо, хотя исторически он означал «вкладывать в уши», или слово ошеломить со словом шлем (буквально «ударить по шлему»).

Основной причиной опрощения является утрата смысловой связи с исходным словом или полное исчезновение этого слова из языка. Так, многие существительные с суффиксом -к- подверглись опрощению, потому что их производящие основы устарели: например, копейка изначально была связана со словом копьё (на монете изображался всадник с копьём), а ветка — со словом ветвь.

Подобный процесс затронул и другие части речи. Многие прилагательные, когда-то имевшие суффикс -н-, теперь имеют непроизводную основу, как, например, укромный, исторически связанное со словом крома («край, граница»). Особую группу составляют слова, которые в прошлом образовались с помощью приставки не-, но со временем она стала частью корня. Яркий пример — слово неделя, которое раньше означало день отдыха, когда «не делают», то есть воскресенье. Также опрощению подверглись многие наречия, например, завтра, которое происходит от выражения «за утра», или вдребезги от древнего слова дреб («осколок, черепок»). Таким образом, текст показывает, что язык — это живая, постоянно развивающаяся система, а этимология помогает раскрыть тайны рождения и жизни слов.

Другие задания:

124

стр. 136125

стр. 137! задания вверху страницы

стр. 137? вопросы вверху страницы

стр. 137? вопрос в середине страницы

стр. 139126

стр. 139127

стр. 141128

стр. 141129

стр. 146130

стр. 149131

стр. 150! задание внизу страницы

стр. 151? вопрос внизу страницы

стр. 151? вопросы внизу страницы

стр. 153132

стр. 153к содержанию

список заданийПомогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10 класс, для упражнения номер 128 расположенного на странице 141 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №128 (с. 141), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.