Номер 220, страница 261 - гдз по русскому языку 10 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2026

Уровень обучения: базовый и углублённый

ISBN: 978-5-346-04386-7

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста. Параграф 9. Говорение как вид речевой деятельности - номер 220, страница 261.

№220 (с. 261)

Условие. №220 (с. 261)

скриншот условия

220. 1. Вспомните, что вы знаете о публичной речи и основных требованиях к ней. Эту информацию содержит памятка 8 «О чём нужно помнить, выступая перед аудиторией с докладом, сообщением». Прокомментируйте каждое её положение. Проанализируйте свой опыт использования этой памятки при изучении русского языка в 8–9-м классах.

2. Прочитайте несколько отрывков из воспоминаний о публичных выступлениях мастеров устного слова. У каждого из этих ораторов своя манера речи. Как вы считаете, в чём заключается секрет успеха этих лекторов? Связан ли он только с использованием специальных ораторских приёмов?

1) О выступлениях Сергея Михайловича Соловьёва (1820–1879), крупнейшего историка дореволюционной России:

Он именно говорил, а не читал, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобноприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать, так что я, по поручению курса составлявший его лекции, как борзописец, мог записывать его чтения слово в слово без всяких стенографических приспособлений. Свежий глаз на кафедру, и мы даже не верили своему наблюдению, подозревая в этих опущенных ресницах постоянную тонкую хитрость; но много после на мой вопрос об этом он признался, что действительно никогда не видел студента в своей аудитории.

При отрывистом произношении речь Соловьёва не была отрывиста по своему складу, но и плавно, пространными периодами с придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами. В ней казалось, лектор говорил первыми ему попавшимися словами, ему попавшимися. Но нельзя сказать, чтобы он говорил совсем просто: в его импровизации постоянно слышалась ораторская струнка; тон речи всегда был несколько приподнят. <...>

С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а учёный, размышляющий вслух в своём кабинете. Вслушиваясь в это, как бы мы старались ухватиться за нить развиваемых перед нами мыслей и не замечали слов. Я бы назвал такое изложение прозрачным. Оттого, вероятно, и слушалось так легко: лекция Соловьёва далеко не была для нас развлечением, но мы выходили из его аудитории без чувства утомления. <...>

У Соловьёва лёгкость речи происходила от ясности мысли, умевшей находить себе подходящее выражение в слове. Гармония мысли и слова — это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата преподавателя.

(В. Ключевский)

2) О выступлениях Анатолия Фёдоровича Кони (1844–1927), выдающегося оратора, юриста, общественного деятеля и литератора:

Какою бы точностью ни отличалась передача речи, как бы хорошо ни сохранилась при переходе в печать мысль оратора и даже словесная её оболочка, многое теряется при этом переходе непоправимо и бесследно. Для читателей оратор никогда не может быть тем самым, чем он был для слушателей. Кто слышал А. Ф. Кони, тот знает, что отличительное свойство его живой речи — полнейшая гармония между содержанием и формой. Спокойствием, которым проникается его аргументация, дышит и его ораторская манера. Он говорит негромко, нескоро, редко повышая голос, но постоянно меняя тон, свободно приспосабливающийся ко всем оттенкам мысли и чувства. Он почти не делает жестов; движение сосредоточивается у него в чертах лица. Он не останавливается в нерешительности, не колеблется в выборе выражений; не целое находится в его власти. Он не уклоняется в сторону; слово всецело находится в его власти. Не знаем, в какой мере он подготовляет свои речи заранее, в какой — полагается на вдохновение минуты. Несомненно в наших глазах одно: ему вполне доступна импровизация, так как иначе его реплики заметно уступали бы его первоначальным речам, — а этого нет на самом деле... Глубоко обдуманная и мастерски построенная речь его всегда полна движения и жизни. Ею можно любоваться как произведение искусства — и вместе с тем её исполнительной техники.

(К. Арсеньев)

3) О выступлениях Александра Леонидовича Чижевского (1897–1964), одного из основателей космического естествознания, основоположника космической биологии:

Чижевский не очень задумывался над тем, как начать своё выступление. «Вот я сегодня вам расскажу...» — были нередко первые его слова. И затем приводился какой-либо факт или общее положение. Он как бы отталкивался от него, бросаясь в самую стихию слова. Цепочка суждений и попутных умозаключений сопровождалась замечательными ассоциациями, не только усиливающими интерес, но и делающими его всё более напряжённым.

Он не обременял себя заимствованиями приёмов и методических указаний, о которых мог прочитать в книгах (хотя волшебная сила слова занимала его в юношеских летах), он жадно тянулся к трудам филологов-классиков, знаменитых педагогов, писателей, раскрывающих «технологию» своего творчества). Не любил стоять на кафедрой, свободное чувствовалось рядом, в стороне от неё — так, чтобы не было искусственного рубежа между ним и слушателями. Не заботился о том, как он сам выглядит и как звучит его речь, как он сам выглядит. Раскованность, естественность в слове и движении были так характерны для его выступлений! Выразительный, светящийся доброжелательностью взор, свободная мимика, подчёркивающая смысл сказанного, — вот и всё. Внимание было сосредоточено на том, чтобы донести мысль до сознания каждого из внимавших. <...>

Его выступления были неповторимы, и вместе с тем в каждом наличии была явная устойчивость определённых навыков. Это приобретается лишь в результате систематических занятий. Чёткая дикция, правильная артикуляция, звучный голос, разнообразные интонации, в меру нарастающий темп, совершенное отсутствие грамматических погрешностей — всё это само по себе создавало весьма благоприятное впечатление. Добавим ещё воодушевление, уверенность в себе, лишённую всякой натянутости осанку, эмоциональную окраску речи, сдержанную жестикуляцию — в той степени, в какой она служила не мешало бы творческих усилий облегчить восприятие речи. И сама речь — взаимное общение, в котором мысли, слова, манера постоянно приспосабливались к слушателям, не опускаясь, а подтягивая их до своего уровня.

(И. Голованова)

3. Из каждого текста выпишите ключевые слова, с помощью которых описывается не только манера речи, но и личность самого оратора.

4. На основе прочитанного текста попробуйте рассказать, каким вы представляете себе характер Анатолия Фёдоровича Кони. Таким ли видел его Илья Ефимович Репин (1844–1930)? Рассмотрите репродукцию картины «Портрет А. Ф. Кони» (см. Приложение).

«Обаяние ума — вот в чём заключалась сила Кони, — писал театральный режиссёр, историк театра Г. Крыжицкий в своих воспоминаниях о выдающемся юристе. — В его пристально-остром взгляде всегда светилась живая мысль, и вы совершенно забывали о его некрасивом, резко характерном лице. Он походил на старого шкипера, не хватало только трубки». Совпадают ли впечатления о А. Ф. Кони у художника и режиссёра? Предложите описание созданного Репиным портрета.

5. Проведите синтаксический разбор первого предложения первого текста.

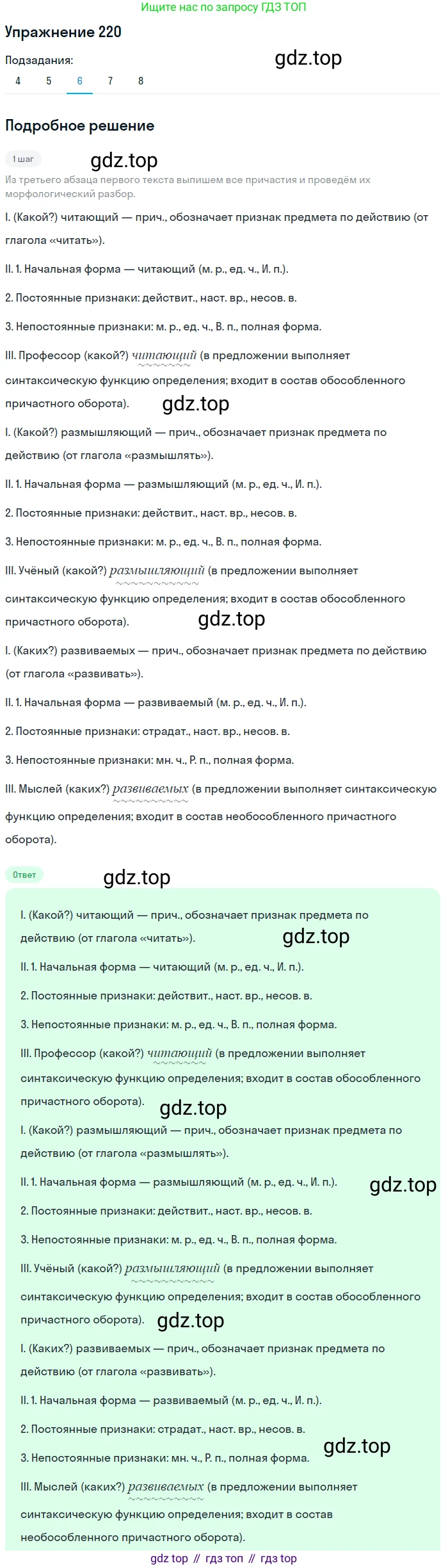

6. Из третьего абзаца первого текста выпишите все причастия и проведите их морфологический разбор.

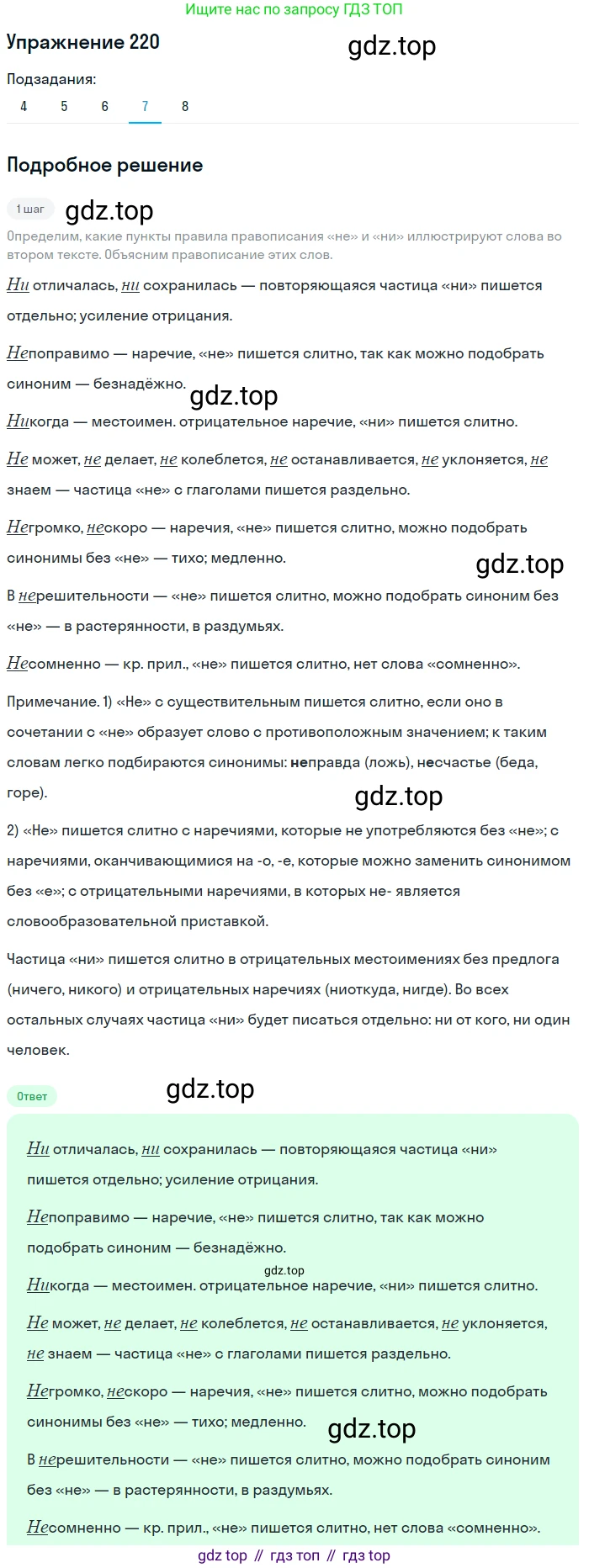

7. Определите, какие пункты правила правописания не и ни иллюстрируют правописание этих слов во втором тексте. Объясните правописание этих слов.

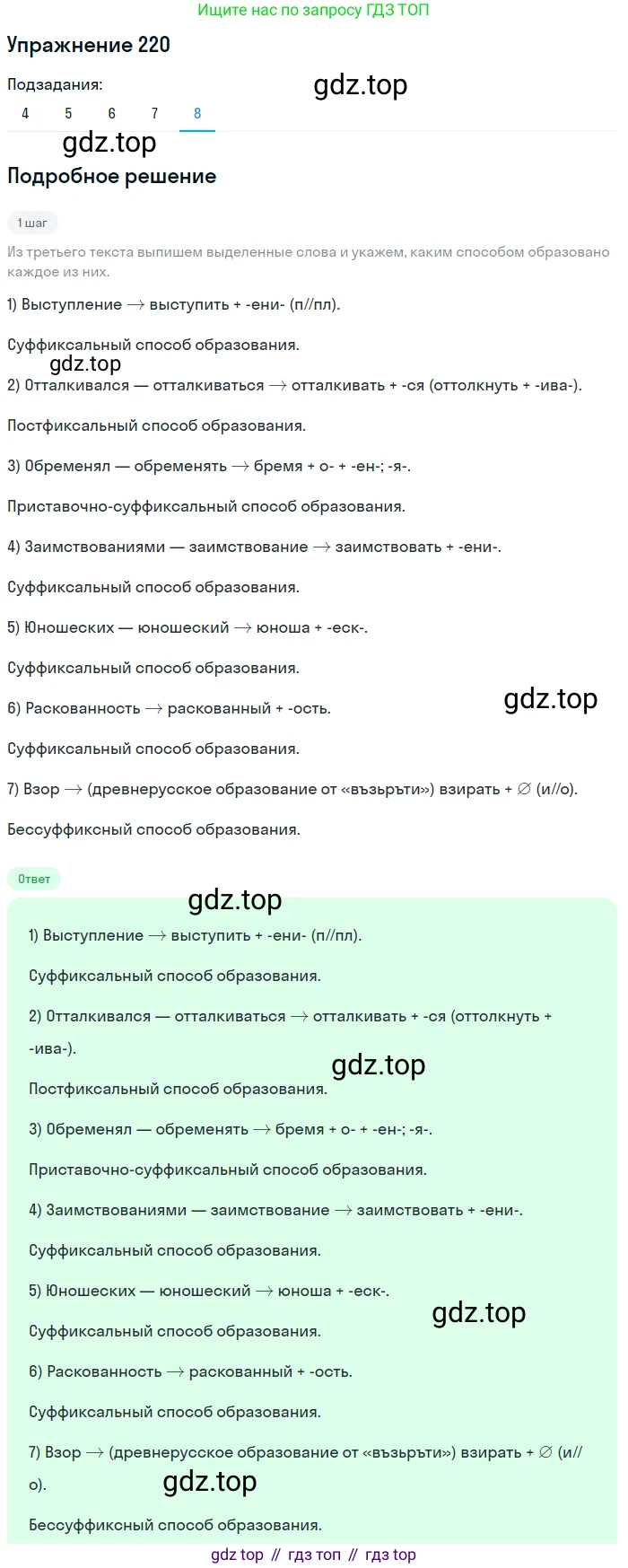

8. Из третьего текста выпишите выделенные слова и укажите, каким способом образовано каждое из них.

Решение. №220 (с. 261)

Решение 2. №220 (с. 261)

1. Вспомните, что вы знаете о публичной речи и основных требованиях к ней. Эту информацию содержит памятка 8 «О чём нужно помнить, выступая перед аудиторией с докладом, сообщением». Прокомментируйте свой опыт использования этой памятки при изучении русского языка в 8–9-м классах.

Публичная речь — это форма устного выступления, цель которого — донести информацию, убедить, вдохновить или развлечь аудиторию. Основные требования к ней, которые обычно содержатся в школьных памятках, включают несколько ключевых аспектов:

- Содержательность и логичность: Речь должна быть информативной, иметь ясную цель, чёткую структуру (вступление, основная часть, заключение) и логически выстроенные аргументы.

- Контакт с аудиторией: Важно установить и поддерживать визуальный контакт, обращаться к слушателям, учитывать их реакцию и интересы.

- Выразительность: Использование интонации, пауз, регулирование темпа и громкости речи делают её живой и интересной. Мимика и жесты также играют важную роль, но они должны быть естественными и уместными.

- Языковая грамотность: Речь должна быть правильной с точки зрения норм языка (орфоэпических, грамматических, лексических), богатой и точной.

- Уверенность и доброжелательность: Оратор должен держаться уверенно, демонстрировать уважение к аудитории.

При использовании этой памятки в 8–9 классах на практике становится очевидно, что знание правил — это лишь первый шаг. Самым сложным оказывается одновременное применение всех этих требований. Например, при попытке контролировать жесты и интонацию можно потерять логическую нить повествования. Опыт показывает, что лучшим помощником становится многократная подготовка: репетиции перед зеркалом, друзьями или семьёй помогают превратить теоретические знания в практический навык. Постепенно контроль над речью становится более естественным, и выступление перестаёт быть механическим исполнением правил, а превращается в живое общение с аудиторией.

2. Прочитайте несколько отрывков из воспоминаний о публичных выступлениях мастеров устного слова. У каждого из этих ораторов своя манера речи. Как вы считаете, в чём заключается секрет успеха этих лекторов? Связан ли он только с использованием специальных ораторских приёмов?

Секрет успеха каждого из описанных лекторов заключается не столько в использовании специальных ораторских приёмов, сколько в уникальном сочетании их личности, глубины мысли и индивидуальной манеры её выражения. Он не связан только с техникой речи.

- Секрет Сергея Соловьёва — в «говорящем размышлении». Его успех строился на абсолютной искренности и естественности интеллектуального процесса, который разворачивался прямо на глазах у слушателей. Аудиторию подкупала не отточенная форма, а ясность и глубина самой мысли, которая легко находила себе словесное выражение. Его речь была живым творчеством, а не заученной декламацией.

- Секрет Анатолия Кони — в «полнейшей гармонии между содержанием и формой». Его сила заключалась в безупречном контроле над речью, спокойствии и глубокой продуманности каждого слова. Это была мастерски построенная, но при этом живая и гибкая речь, где интеллектуальная мощь сочеталась с артистизмом. Его успех — это результат синтеза тщательной подготовки и таланта к импровизации.

- Секрет Александра Чижевского — в естественности и сосредоточенности на слушателе. Он не пользовался заимствованными приёмами, его целью было донести мысль до каждого. Успех обеспечивался совокупностью врождённых качеств и отточенных навыков: чёткой дикции, выразительного голоса, уверенности, доброжелательности и умения полностью концентрироваться на содержании и аудитории, а не на себе.

Таким образом, секрет успеха этих ораторов не сводится к набору техник. Он заключается в органичном единстве личности говорящего, его интеллектуального и эмоционального мира и той уникальной формы, в которую он облекает свои мысли. Это гармония внутреннего содержания и внешнего проявления.

3. Из каждого текста выпишите ключевые слова, с помощью которых описывается не только манера речи, но и личность самого оратора.

- 1) С. М. Соловьёв:

Манера речи: говорил, а не читал; отрывисто; речь не текла ровно и плавно; импровизация; приподнятый тон; говорящее размышление; прозрачное изложение; ясность мысли.

Личность: учёный в своём кабинете; закрытые глаза на кафедре. - 2) А. Ф. Кони:

Манера речи: полнейшая гармония содержания и формы; спокойствие; говорит негромко, нескоро; постоянно меняя тон; не делает жестов; не колеблется в выборе выражений; доступная импровизация; мастерски построенная речь.

Личность: обаяние ума; живая мысль; сосредоточенность в чертах лица; слово находится в его власти. - 3. А. Л. Чижевский:

Манера речи: естественность в слове и движении; выразительность; светящийся доброжелательностью взор; свободная и разнообразная мимика; чёткая дикция; правильная артикуляция; звучащий голос; сдержанная жестикуляция.

Личность: не обременял себя приёмами; свободное чувствование себя рядом со слушателями; уверенность в себе; внимание сосредоточено на том, чтобы довести мысль.

4. На основе прочитанного текста попробуйте рассказать, каким вы представляете себе характер Анатолия Фёдоровича Кони. Таким ли видел его Илья Ефимович Репин (1844–1930)? Рассмотрите репродукцию картины «Портрет А. Ф. Кони» (см. Приложение).

На основе текста Анатолий Фёдорович Кони представляется человеком выдающегося ума, обладающим огромной внутренней силой и самоконтролем. Его характер отличается спокойствием, уверенностью и целеустремлённостью. Он — интеллектуал и мастер, для которого гармония мысли и слова является высшей ценностью. Это человек, который не разменивается на внешние эффекты (жесты, громкий голос), его главное оружие — логика, точность и глубина содержания. Он перфекционист, тщательно готовящий свои выступления, но при этом достаточно талантливый, чтобы его речь казалась лёгкой и естественной импровизацией.

Взгляд художника Ильи Репина, отражённый в воспоминаниях Г. К. Крыжицкого, полностью совпадает с этим представлением. Ключевые фразы — «обаяние ума» и «в кристально-остром взгляде всегда светилась живая мысль» — указывают на то, что художник, как и автор воспоминаний о речи Кони, видел его главной чертой именно мощный интеллект. Сравнение со «старым шкипером», которому «не хватало только трубки», дополняет образ, придавая ему черты мудрости, жизненного опыта и несгибаемой воли. Таким образом, и в тексте, и в описании портрета Кони предстаёт как личность цельная, глубокая и интеллектуально сильная. Впечатления автора текста, художника и режиссёра совпадают.

Описание портрета, созданного Репиным, могло бы звучать так: на полотне изображён человек, чья внешность, возможно, и не соответствует классическим канонам красоты, но его лицо приковывает внимание благодаря невероятной силе и остроте взгляда. Именно в глазах сосредоточена вся суть его личности — живой, пронзительный ум. Резкие, характерные черты лица подчёркивают его волевой и решительный характер. Несмотря на строгость облика, от всего портрета исходит ощущение «обаяния ума» — той внутренней харизмы, которая важнее внешней привлекательности.

5. Проведите синтаксический разбор первого предложения первого текста.

Он именно говорил, а не читал, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать, так что я, по поручению курса составлявший его лекции, как борзописец, мог записывать его чтения слово в слово без всяких стенографических приспособлений.

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, с разными видами связи: сочинительной и подчинительной.

Состоит из четырёх частей, связанных сочинительными союзами «и», «а» и подчинительным союзом «так что».

- Первая часть: Он именно говорил, а не читал. Простое, двусоставное, распространённое, осложнено однородными сказуемыми (говорил, не читал), соединёнными противительным союзом «а». (Он — подлежащее, именно — частица, говорил, не читал — сказуемые).

- Вторая часть: говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками. Присоединяется к первой части сочинительным союзом «и». Простое, односоставное (неполное с пропущенным подлежащим он), распространённое, осложнено сравнительным оборотом (точно резал... ломтиками). (Говорил — сказуемое).

- Третья часть: его было легко записывать. Присоединяется ко второй части сочинительным союзом «и». Простое, односоставное, безличное, распространённое. (Было легко записывать — составное глагольное сказуемое).

- Четвёртая часть: так что я, по поручению курса составлявший его лекции, как борзописец, мог записывать его чтения слово в слово без всяких стенографических приспособлений. Присоединяется к третьей части подчинительным союзом следствия «так что». Придаточное предложение следствия. Двусоставное, распространённое, осложнено обособленным определением, выраженным причастным оборотом (по поручению курса составлявший его лекции), и сравнительным оборотом (как борзописец). (Я — подлежащее, мог записывать — составное глагольное сказуемое).

Схема: [— = , а не =], и [=, |сравн. оборот|], и [=], (так что [—, |прич. оборот|, |сравн. оборот|, =]).

6. Из третьего абзаца первого текста выпишите все причастия и проведите их морфологический разбор.

Причастия: читающий, размышляющий, говорящее, развиваемых.

- Читающий

1. Причастие, обозначает признак предмета по действию (от глагола читать).

2. Морфологические признаки:

Н. ф. – читающий.

Постоянные: действительное, настоящее время, несовершенный вид.

Непостоянные: именительный падеж, единственное число, мужской род.

3. В предложении является определением (профессор (какой?) читающий). - Размышляющий

1. Причастие, обозначает признак предмета по действию (от глагола размышлять).

2. Морфологические признаки:

Н. ф. – размышляющий.

Постоянные: действительное, настоящее время, несовершенный вид.

Непостоянные: именительный падеж, единственное число, мужской род.

3. В предложении является определением (учёный (какой?) размышляющий). - Говорящее

1. Причастие (в значении прилагательного), обозначает признак предмета по действию (от глагола говорить).

2. Морфологические признаки:

Н. ф. – говорящий.

Постоянные: действительное, настоящее время, несовершенный вид.

Непостоянные: винительный падеж, единственное число, средний род.

3. В предложении является определением (размышление (какое?) говорящее). - Развиваемых

1. Причастие, обозначает признак предмета по действию (от глагола развивать).

2. Морфологические признаки:

Н. ф. – развиваемый.

Постоянные: страдательное, настоящее время, несовершенный вид.

Непостоянные: родительный падеж, множественное число.

3. В предложении является определением (мыслей (каких?) развиваемых).

7. Определите, какие пункты правила правописания не и ни иллюстрируют слова во втором тексте. Объясните правописание этих слов.

Во втором тексте иллюстрируются следующие правила правописания не и ни:

- Усилительная частица НИ в придаточных предложениях с уступительным значением.

Примеры: «Какую бы точностью ни отличалась...», «как бы хорошо ни сохранялась...». Частица ни усиливает утвердительный смысл, который следует из всего предложения (несмотря на точность, многое теряется). - Раздельное написание отрицательной частицы НЕ с глаголами.

Примеры: «не может быть», «не делает жестов», «не колеблется», «не уклоняется». Частица не с глаголами всегда пишется раздельно (кроме случаев, когда слово без не не употребляется). - Слитное написание НЕ с наречиями на -о, которые можно заменить синонимом без не.

Примеры: «негромко» (синоним – тихо), «нескоро» (синоним – медленно). - Слитное написание НЕ с наречиями на -о, которые без не не употребляются.

Пример: «несомненно». Слова «сомненно» в таком значении не существует. - Частица НИ в составе отрицательных местоимений и наречий.

Пример: «никогда». В отрицательных наречиях под ударением пишется НЕ (нéкогда), без ударения — НИ (никогдá).

8. Из третьего текста выпишите выделенные слова и укажите, каким способом образовано каждое из них.

Выделенные слова: заимствованиями, артикуляция, доброжелательностью.

- Заимствование (н. ф.) – образовано от глагола заимствовать с помощью суффикса -ани(j)-. Способ образования – суффиксальный.

- Артикуляция (н. ф.) – это слово является заимствованием из латинского языка (articulatio). В рамках русского словообразования оно считается непроизводным.

- Доброжелательность (н. ф.) – образовано от прилагательного доброжелательный с помощью суффикса -ость-. Способ образования – суффиксальный. (В свою очередь, прилагательное доброжелательный образовано от словосочетания «желать добра» путём сложения основ с соединительной гласной о и суффиксацией).

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10 класс, для упражнения номер 220 расположенного на странице 261 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №220 (с. 261), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.