Номер 218, страница 258 - гдз по русскому языку 10 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2026

Уровень обучения: базовый и углублённый

ISBN: 978-5-346-04386-7

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста. Параграф 9. Говорение как вид речевой деятельности - номер 218, страница 258.

№218 (с. 258)

Условие. №218 (с. 258)

скриншот условия

218. Русская словесность. 1. Выразительно прочитайте фрагмент, в котором заслуженный профессор Николай Степанович, герой рассказа Антона Павловича Чехова «Скучная история», вспоминает о своей лекторской деятельности.

Расскажите, как автор описывает процесс говорения. О каких сложностях и загадках этого вида речевой деятельности говорится в тексте? Какими эффективными приёмами публичного выступления пользуется опытный лектор? С кем сравнивает лектора герой рассказа и почему?

Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За тридцать лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждый раз, нервно застёгиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь... Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

— Что ж? Надо идти.

И мы шествуем в таком порядке: впереди идёт Николай с препаратами или атласами, за ним я... При моём появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль.

Я знаю, о чём буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести длинной вереницей вылетают из моей души и — пошла писать губерния! — фразы стереотипное: «В прошлой лекции мы остановились на...», как фразы, которые говорю я неудержимо быстро, страстно, и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь ещё сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.

Хороший дирижёр, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лиц, не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя — победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени её внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это — бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течёт моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы её внимание, притом нужно всегда и зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моём распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и учёного, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и учёного или наоборот.

Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнётся своим мыслям... Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полтораста лиц широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря...

Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.

Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле.

2*. Сравните данный текст с высказыванием В. П. Морозова (см. упр. 217). К какому стилю речи относится каждый текст? Докажите. Объясните, что их объединяет.

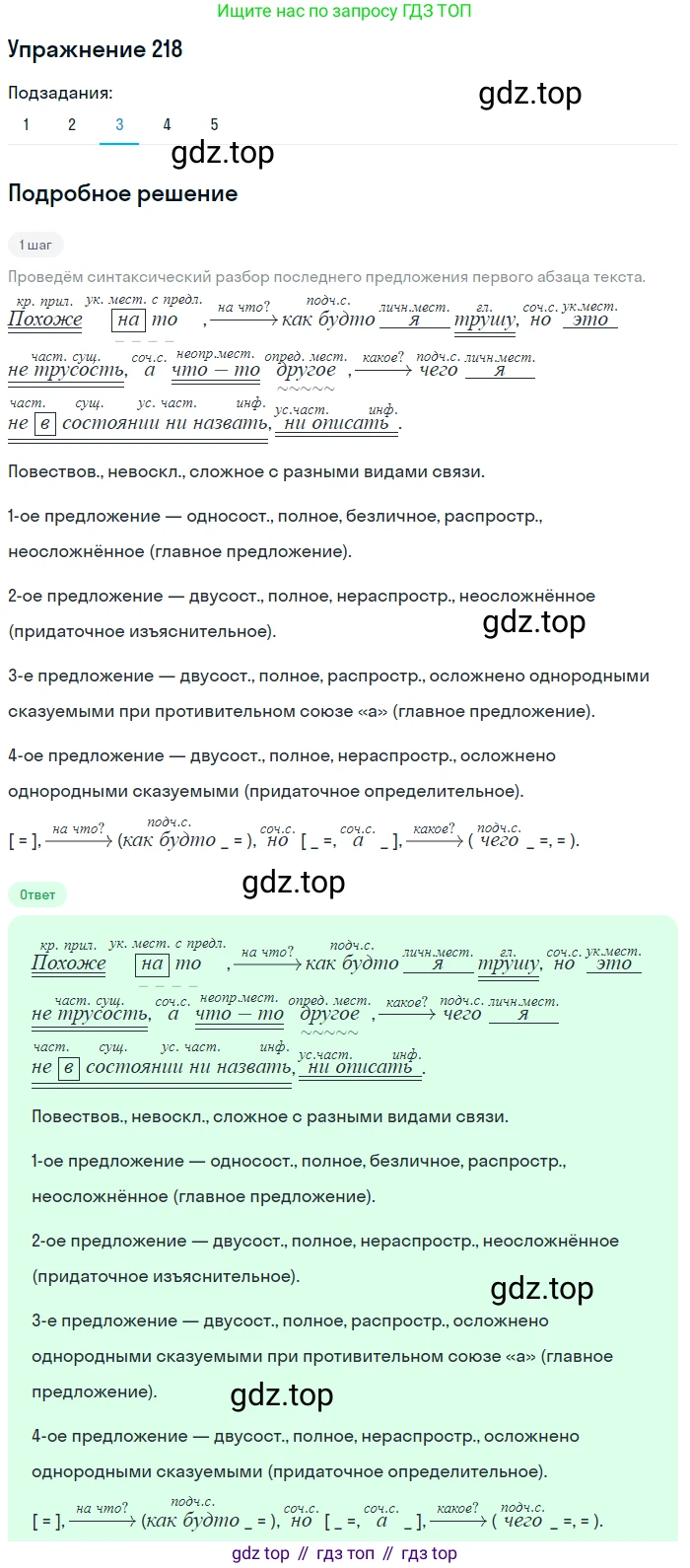

3. Проведите синтаксический разбор последнего предложения первого абзаца текста.

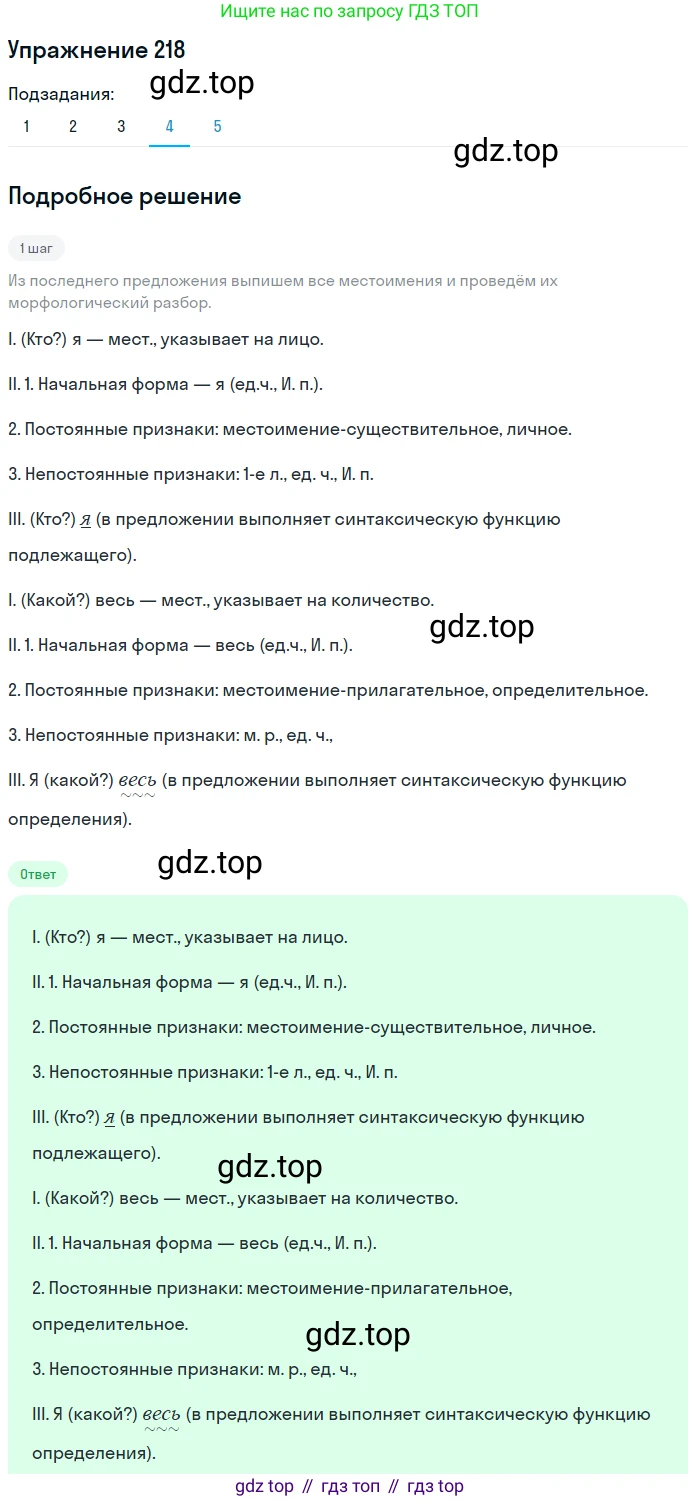

4. Из последнего предложения выпишите все местоимения и проведите их морфологический разбор.

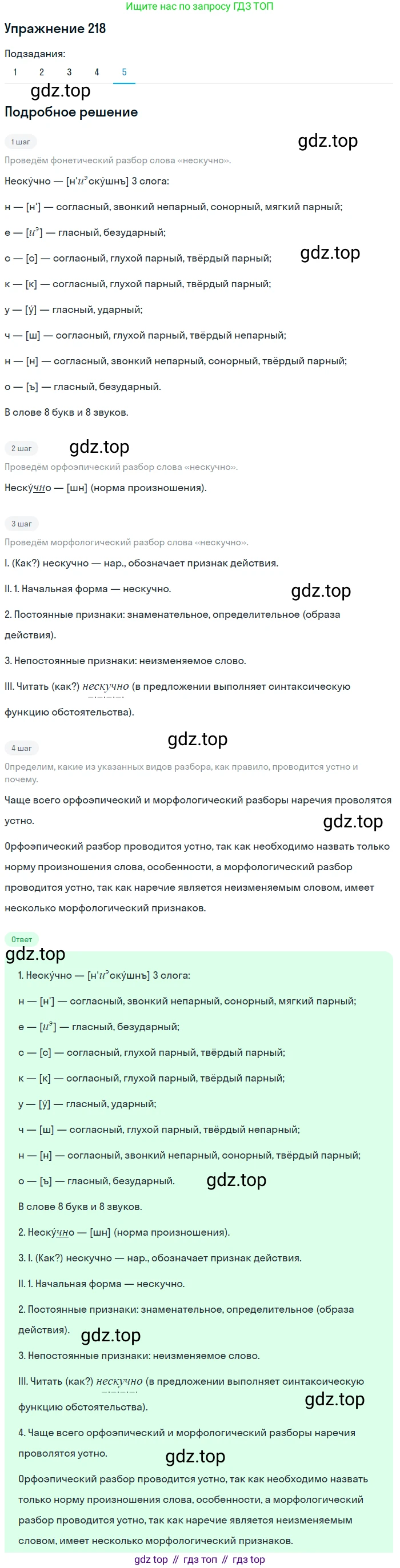

5. Проведите фонетический, орфоэпический, морфологический разборы слова нескучно. Какие из указанных видов разбора, как правило, проводят-ся устно и почему?

Решение. №218 (с. 258)

Решение 2. №218 (с. 258)

1. Автор описывает процесс говорения (чтения лекции) как сложное, многогранное и почти мистическое действие, требующее от лектора не только знаний, но и таланта, интуиции и полного самоконтроля.

Процесс начинается с особого волнения перед выходом к аудитории, которую рассказчик сравнивает с «морем». Это чувство не проходит даже после тридцати лет опыта. Лекция рождается спонтанно, без заранее подготовленного текста: «Я знаю, о чём буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы». Речь льётся сама собой, страстно и неудержимо, как только лектор произносит стартовую фразу-триггер.

Сложности и загадки этой речевой деятельности:

- Необходимость одновременного контроля над множеством аспектов: содержанием речи, её формой, реакцией аудитории и собственными мыслями.

- Борьба с двумя «противниками»: аудиторией, которую он называет «многоголовою гидрой» и которую нужно «победить», и огромным объемом материала, из которого нужно ежеминутно извлекать самое важное.

- Требование совмещать в себе три роли: учёного, педагога и оратора, причём ни одна из них не должна доминировать над другими.

- Необходимость постоянно удерживать внимание слушателей и вовремя реагировать на их утомление.

Эффективные приёмы, которыми пользуется лектор:

- Стартовая фраза: он использует стереотипное начало («В прошлой лекции мы остановились на…»), чтобы запустить поток речи.

- Постоянный визуальный контакт и анализ аудитории: он не просто говорит, а постоянно следит за 150 лицами, оценивая степень их внимания и понимания.

- Структурирование и отбор материала в реальном времени: он выхватывает из «громадного материала самое важное и нужное» и облекает в доступную и логичную форму.

- Работа над стилем речи: он стремится к тому, чтобы речь была литературной, определения — краткими и точными, а фразы — простыми и красивыми.

- Использование юмора: заметив, что внимание аудитории ослабело, он использует «какой-нибудь каламбур», чтобы освежить слушателей и вернуть их интерес.

Герой рассказа сравнивает лектора с хорошим дирижёром. Это сравнение очень точно, потому что и дирижёр, и лектор должны выполнять множество действий одновременно: дирижёр читает партитуру, управляет оркестром, следит за каждым музыкантом; лектор же управляет своей мыслью, облекает её в слова, следит за логикой изложения и одновременно держит в поле зрения всю аудиторию, управляя её вниманием. Оба являются организаторами сложного, гармоничного процесса.

2*. Сравнить данный текст с высказыванием В. П. Морозова невозможно, так как текст высказывания из упражнения 217 в задании не приведён.

Однако можно охарактеризовать представленный фрагмент. Он относится к художественному стилю речи. Доказательствами служат:

- Образность и эмоциональность: используются яркие метафоры («морем гудит аудитория», «многоголовая гидра»), эпитеты («бесконечное разнообразие»), сравнения («похоже на то, как будто я трушу»).

- Использование разговорных конструкций в повествовании от первого лица («пошла писать губерния!»).

- Основная цель — не просто информировать, а воздействовать на чувства и воображение читателя, передать внутреннее состояние героя.

3. Синтаксический разбор последнего предложения первого абзаца текста.

Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.

- Предложение простое, односоставное, безличное (сказуемое выражено безличной формой глагола с инфинитивом), распространённое, полное, осложнено однородными сказуемыми и вводным словом.

- Грамматическая основа: надо быть, (надо) следить, (надо) не терять.

- Тип сказуемого: однородные составные глагольные сказуемые. Вспомогательная часть — модальное слово надо (опущено при втором и третьем сказуемом), основная часть — инфинитивы быть, следить, не терять.

- Второстепенные члены предложения:

- Кроме того — вводное слово, не является членом предложения.

- быть (кем?) — человеком — часть составного именного сказуемого (здесь входит в составное глагольное, т.к. инфинитив).

- человеком (каким?) — себе на уме — несогласованное определение, выраженное фразеологизмом.

- следить (как?) — зорко — обстоятельство образа действия, выраженное наречием.

- не терять (чего?) — поля зрения — дополнение, выраженное словосочетанием (сущ. в Р.п. с предлогом).

- не терять (как долго? в течение какого времени?) — ни на одну секунду — обстоятельство времени, выраженное словосочетанием (сущ. с числительным и предлогами).

- Характеристика по цели высказывания: повествовательное.

- Характеристика по эмоциональной окраске: невосклицательное.

4. Местоимения из последнего предложения и их морфологический разбор.

Предложение: «Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле».

я

- Местоимение-существительное, указывает на лицо.

- Начальная форма — я.

- Постоянные признаки: личное, 1-е лицо.

- Непостоянные признаки: единственное число, Именительный падеж.

- Синтаксическая роль: подлежащее.

весь

- Местоимение-прилагательное, указывает на признак.

- Начальная форма — весь.

- Постоянные признаки: определительное.

- Непостоянные признаки: единственное число, мужской род, Именительный падеж (согласуется с подлежащим я).

- Синтаксическая роль: в данном контексте входит в состав сказуемого мог весь отдаваться, имеет значение «полностью».

(Слово что в данном предложении является подчинительным союзом, а не местоимением, так как присоединяет придаточное изъяснительное).

5. Фонетический, орфоэпический, морфологический разборы слова нескучно.

Фонетический разбор

нескучно — [н’иску́шнъ] — 3 слога (не-ску-чно).

- н — [н’] — согласный, сонорный, звонкий непарный, мягкий парный.

- е — [и] — гласный, безударный.

- с — [с] — согласный, глухой парный, твёрдый парный.

- к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый парный.

- у — [у́] — гласный, ударный.

- ч — [ш] — согласный, глухой парный, твёрдый непарный, шипящий.

- н — [н] — согласный, сонорный, звонкий непарный, твёрдый парный.

- о — [ъ] — гласный, безударный (редуцированный).

8 букв, 7 звуков.

Орфоэпический разбор

Произношение: [н’иску́шнъ].

Орфоэпические нормы:

- Безударный гласный [э] (буква е) после мягкого согласного редуцируется и произносится как звук [и].

- Сочетание букв -чн- произносится как [шн]. Это традиционная московская норма, являющаяся для данного слова единственно правильной.

- Конечный безударный гласный [о] редуцируется и произносится как краткий, неясный звук [ъ].

Морфологический разбор

- Часть речи: наречие. (Читать (как?) нескучно).

- Начальная форма: нескучно.

- Морфологические признаки: качественное, неизменяемое слово.

- Синтаксическая роль: обстоятельство образа действия.

Как правило, устно проводятся фонетический и орфоэпический разборы.

Почему? Потому что их объектом изучения является звучащая речь. Фонетика описывает звуки, а орфоэпия — нормы их произношения. Продемонстрировать звуки, ударение, интонацию и редукцию гласных голосом гораздо нагляднее и эффективнее, чем описывать их письменно. Письменная транскрипция является лишь инструментом для фиксации устной речи, но не может передать всех её живых особенностей. Морфологический и синтаксический разборы, напротив, анализируют структуру слова и предложения, которые полностью представлены в письменной форме.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10 класс, для упражнения номер 218 расположенного на странице 258 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №218 (с. 258), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.