Номер 309, страница 351 - гдз по русскому языку 10 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2026

Уровень обучения: базовый и углублённый

ISBN: 978-5-346-04386-7

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Повторение изученного - номер 309, страница 351.

№309 (с. 351)

Условие. №309 (с. 351)

скриншот условия

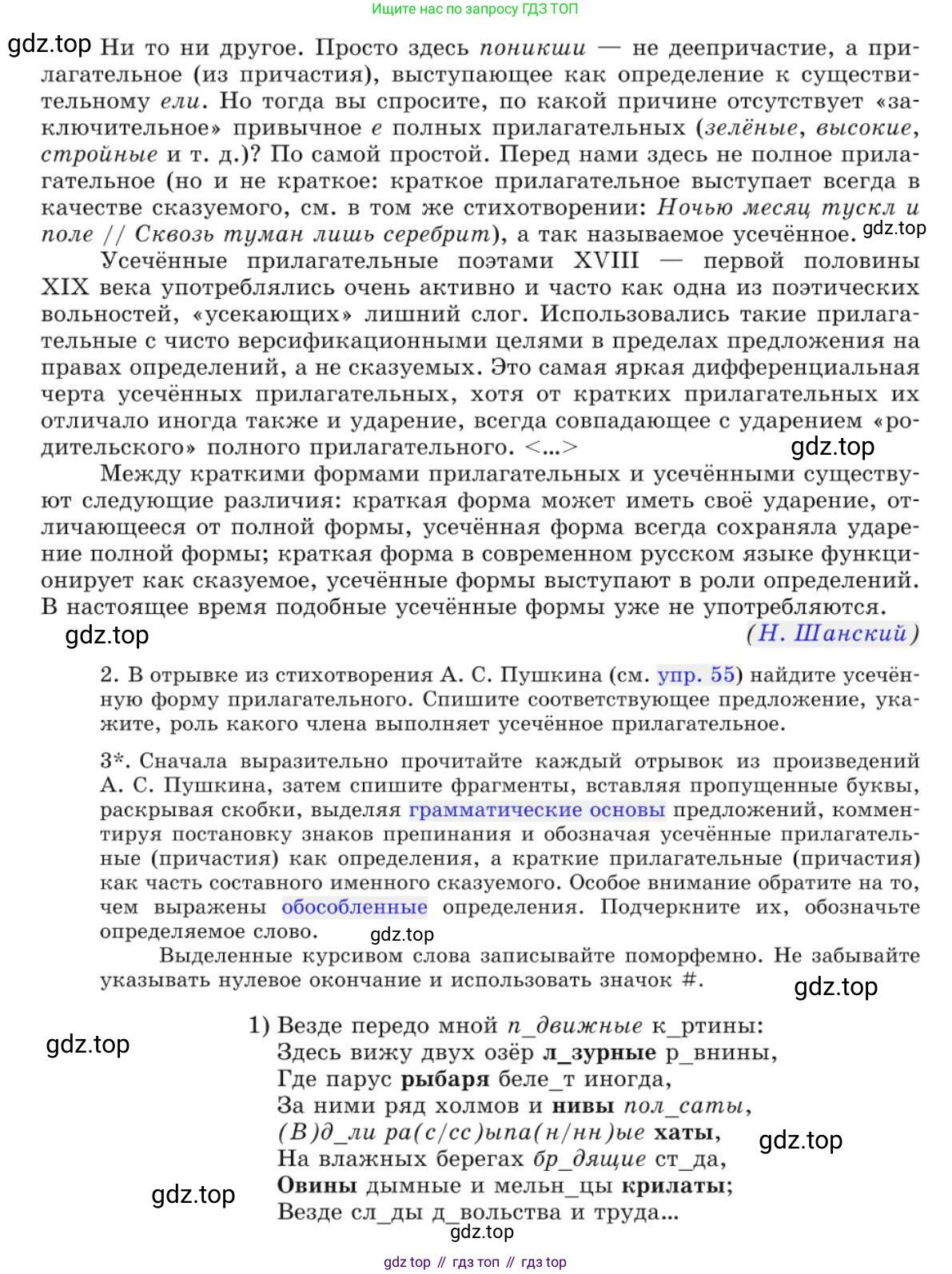

309. Русская словесность. 1. Прочитайте текст, объясните смысл его названия и аргументированно ответьте на поставленный вопрос.

Правильно ли без запятых?

Первое известное нам стихотворение четырнадцатилетнего (!) М. Ю. Лермонтова «Осень» (1828) начинается следующим четверостишием:

Листья в поле пожелтели,

И кружатся, и летят;

Лишь в бору поникши ели

Зелень мрачную хранят.

В нём всё понятно, но не режет ли вам глаза третья строчка? Не привлекает ли к себе при вторичном прочтении слово поникши? Наверное, Кажется, что здесь то ли не хватает запятых перед и после слова, то ли буквы е в его конце. Может быть, это деепричастие совершенного вида (такое, как замерзши, принесши, испекши и т. д.)? Тогда почему тут нет запятых? Опечатка? Или Лермонтов не знал, что деепричастие в подобного рода случаях всегда на письме выделяется запятыми?

Ни то ни другое. Просто здесь поникши — не деепричастие, а при- лагательное (из причастия), выступающее как определение к существительному ели. Но тогда вы спросите, по какой причине отсутствует «заключительное» привычное е полных прилагательных (зелёные, высокие, стройные и т. д.)? По самой простой. Перед нами здесь не полное прилагательное (но и не краткое): краткое прилагательное выступает всегда в качестве сказуемого, см. в том же стихотворении: Ночью месяц тускл и // Сквозь туман лишь серебрит), а так называемое усечённое. Усечённые прилагательные поэтами XVIII — первой половины XIX века употреблялись очень активно и часто как одна из поэтических вольностей, «усекающих» лишний слог. Использовались такие прилагательные с чисто версификационными целями в пределах предложения на правах определений, а не сказуемых. Это самая яркая дифференциальная черта усечённых прилагательных, хотя от кратких прилагательных их отличало иногда также и ударение, всегда совпадающее с ударением «родительского» полного прилагательного. <…>

Между краткими формами прилагательных и усечёнными существуют следующие различия: краткая форма может иметь своё ударение, отличающееся от полной формы, усечённая форма всегда сохраняла ударение полной формы; краткая форма в современном русском языке функционирует как сказуемое, усечённые формы выступают в роли определений. В настоящее время подобные усечённые формы уже не употребляются.

(Н. Шанский)

2. В отрывке из стихотворения А. С. Пушкина (см. упр. 55) найдите усечён- ную форму прилагательного. Спишите соответствующее предложение, ука- жите, роль какого члена выполняет усечённое прилагательное.

3*. Сначала выразительно прочитайте каждый отрывок из произведений А. С. Пушкина, затем спишите фрагменты, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки, выделяя грамматические основы предложений, коммен- тируя постановку знаков препинания и обозначая усечённые прилагательные (причастия) как определения, а краткие прилагательные (причастия) как часть составного именного сказуемого. Особое внимание обратите на то, чем выражены обособленные определения. Подчеркните их, обозначьте определяемое слово.

Выделенные курсивом слова записывайте поморфемно. Не забывайте указывать нулевое окончание и использовать значок #.

1) Везде передо мной п_движные к_ртины:

Здесь вижу двух озёр л_зурные р_внины,

Где парус рыбаря беле_т иногда,

За ними ряд холмов и нивы пол_саты,

(В)д_ли ра(с/сс)сыпа(н/нн)ые хаты,

На влажных берегах бр_дящие ст_да,

Овины дымные и мельн_цы крылаты;

Везде сл_ды д_вольства и труда…

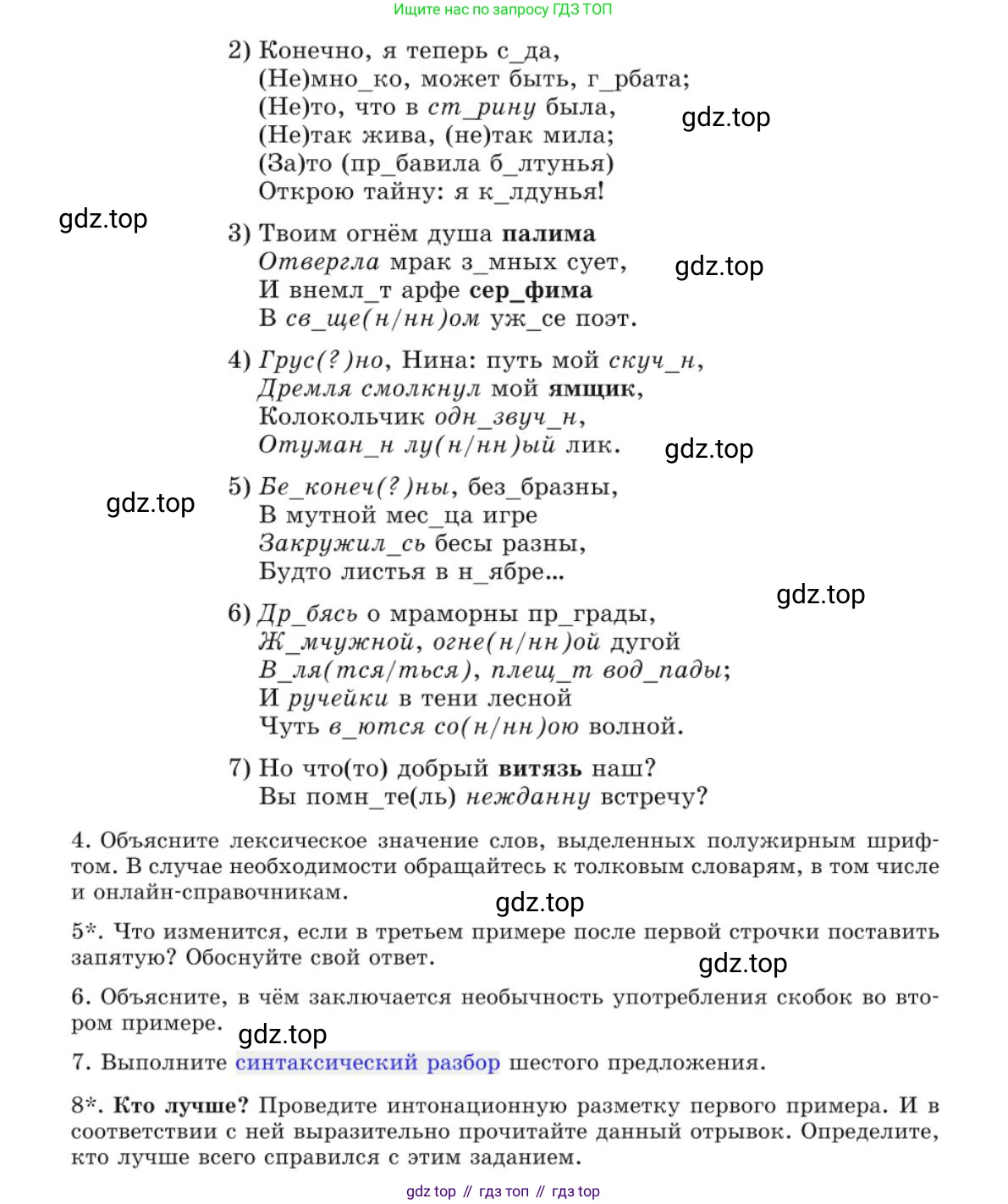

2) Конечно, я теперь с_да,

(Не)мно_ко, может быть, г_рбата;

(Не)то, что в ст_рину была,

(Не)так жива, (не)так мила;

(За)то (пр_бавила б_лгунья)

Открою тайну: я к_лдунья!

3) Твоим огнём душа палима

Отвергла мрак з_мных сует,

И внемл_т арфе сер_фима

В св_ще(н/нн)ом уж_се поэт.

4) Гру(с/?)но, Нина: путь мой скуч_н,

Дремля смолкнул мой ямщик,

Колокольчик одн_звуч_н,

Отуман_н лу(н/нн)ый лик.

5) Бе_конеч(?)ны, без_бразны,

В мутной мес_ца игре

Закружил_сь бесы разны,

Будто листья в н_ябре…

6) Др_бясь о мраморны пр_грады,

Ж_мчужной, огне(н/нн)ой дугой

В_ля(тся/ться), плещ_т вод_пады;

И ручейки в тени лесной

Чуть в_ются со(н/нн)ою волной.

7) Но что(то) добрый витязь наш?

Вы помн_те(ль) нежданну встречу?

4. Объясните лексическое значение слов, выделенных полужирным шриф- том. В случае необходимости обращайтесь к толковым словарям, в том числе и онлайн-справочникам.

5*. Что изменится, если в третьем примере после первой строчки поставить запятую? Обоснуйте свой ответ.

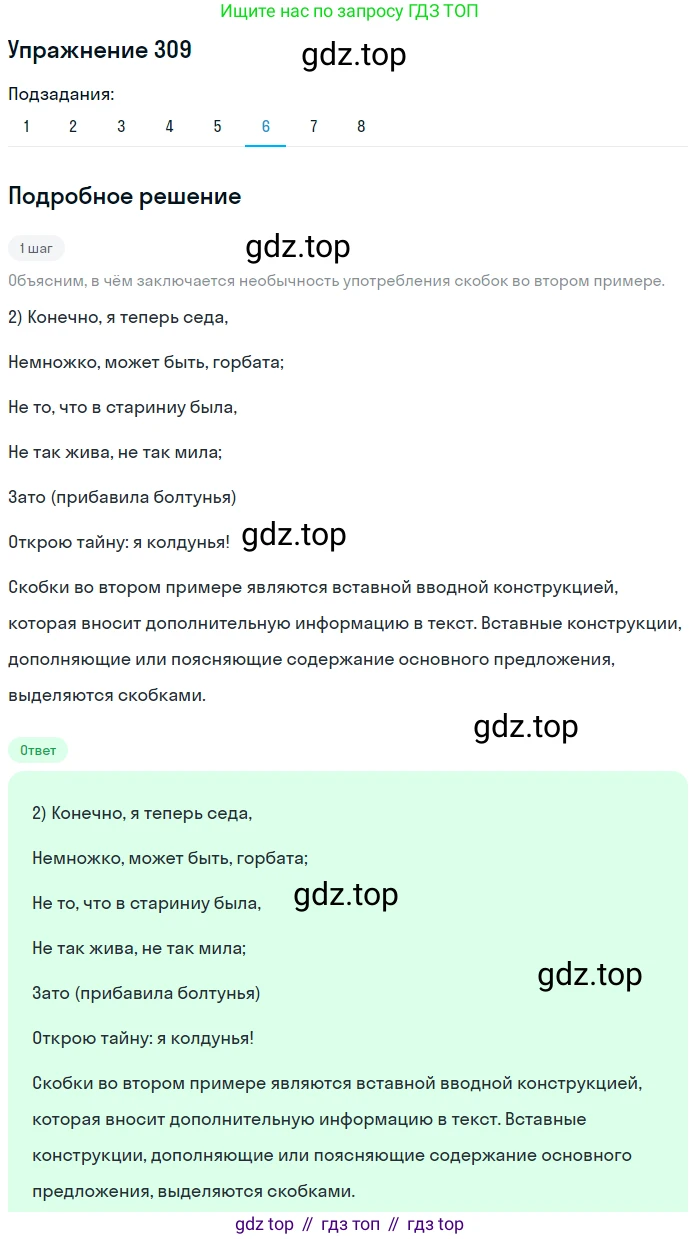

6. Объясните, в чём заключается необычность употребления скобок во вто- ром примере.

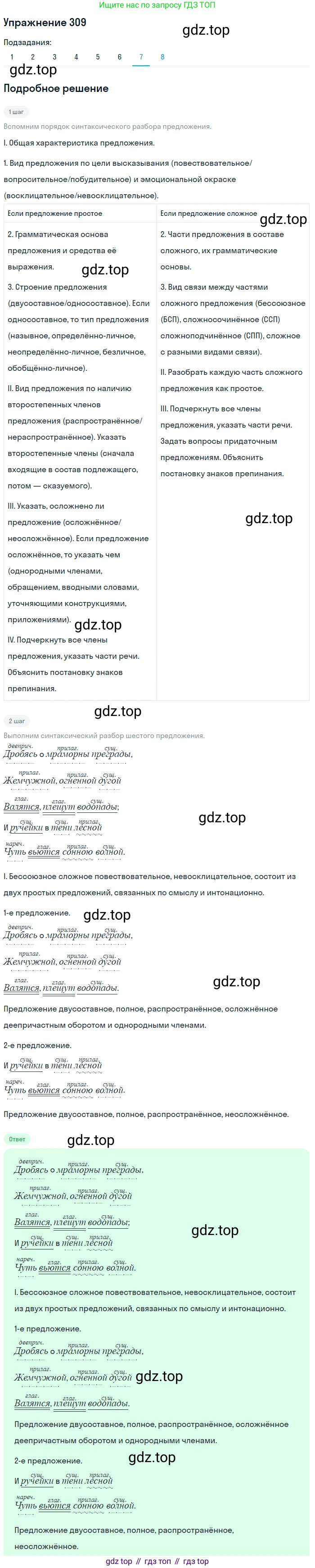

7. Выполните синтаксический разбор шестого предложения.

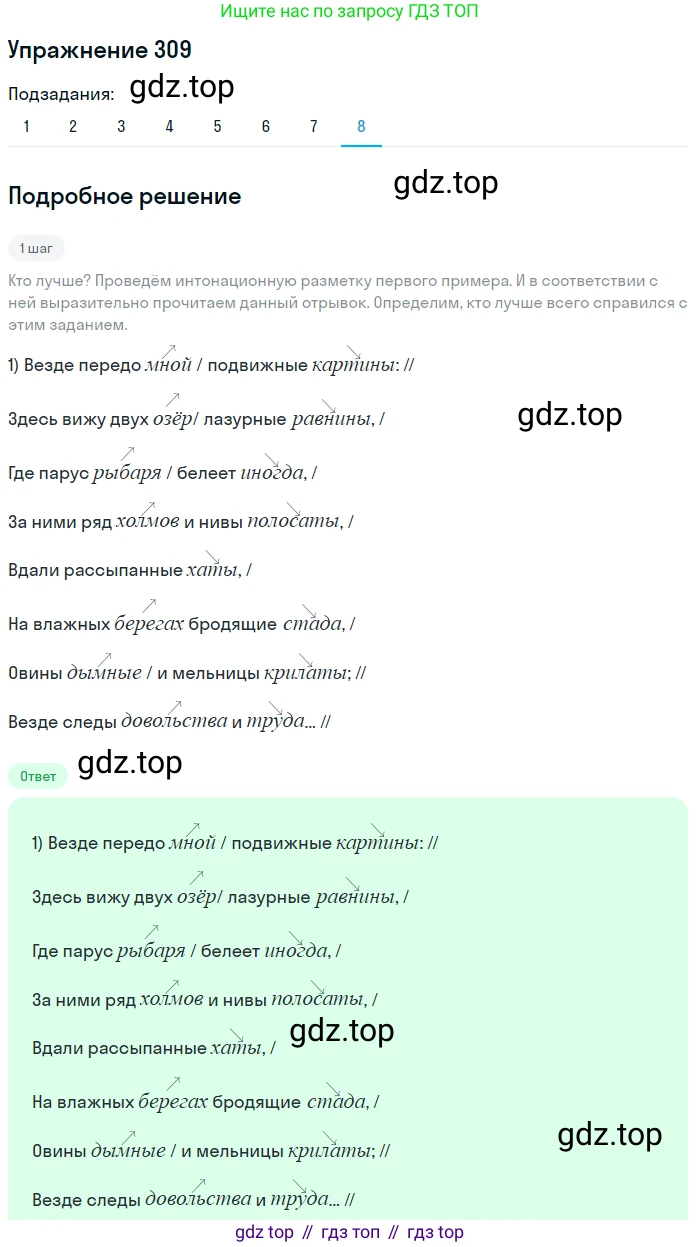

8*. Кто лучше? Проведите интонационную разметку первого примера. И в соответствии с ней выразительно прочитайте данный отрывок. Определите, кто лучше всего справился с этим заданием.

Решение. №309 (с. 351)

Решение 2. №309 (с. 351)

Название текста «Правильно ли без запятых?» является риторическим вопросом, который подводит читателя к грамматическому разбору третьей строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Осень»: «Лишь в бору поникши ели». Вопрос заключается в том, почему слово «поникши» не обособляется запятыми, хотя и похоже на деепричастие.

Ответ, который дается в тексте, заключается в том, что расстановка знаков препинания в строке верна. Слово «поникши» — это не деепричастие, а усечённая форма прилагательного (образованного от причастия «поникшие»). Такие формы активно использовались в поэзии XVIII – первой половины XIX века для сохранения ритма и размера стиха (чтобы «усечь» лишний слог). В отличие от деепричастий, усечённые прилагательные, выступающие в роли определения (ели (какие?) поникши), не обособляются запятыми. Таким образом, отсутствие запятых в данной строке является грамматически правильным и стилистически оправданным для поэзии того времени.

2.Пример усечённой формы прилагательного встречается в 6-м отрывке из задания 3*:

«Дробясь о мраморны преграды...»

Здесь использована усечённая форма «мраморны» вместо полной «мраморные». В предложении это слово выполняет роль согласованного определения, относящегося к существительному «преграды».

3*.1) Везде передо мной неподвижные картины:

Здесь вижу двух озёр лазурные равнины,

Где парус рыбаря белеет иногда,

За ними ряд холмов и нивы полосаты,

Вдали рассыпанные хаты,

На влажных берегах бродящие стада,

Овины дымные и мельницы крылаты;

Везде следы довольства и труда...

Грамматические основы: вижу (односоставное); парус белеет; нивы полосаты; овины и мельницы крылаты.

Комментарий к пунктуации: Двоеточие ставится после обобщающего слова «картины» перед рядом однородных членов. Запятые разделяют части сложного предложения и однородные члены.

Определения (прилагательные/причастия): неподвижные, лазурные, рассыпанные, бродящие, дымные.

Краткие прилагательные (часть сказуемого): полосаты, крылаты.

Морфемный разбор: не-по-движ-н-ые#, лазур-н-ые#, равн-ин-ы#, рыб-ар-я#, полос-ат-ы#, рас-сып-а-нн-ые#, брод-ящ-ие#, стад-а#, мельн-иц-ы#, крыл-ат-ы#, след-ы#, до-воль-ств-а#.

2) Конечно, я теперь скучна,

Немного, может быть, грубовата;

Я не то, что в старину была,

Не так жива, не так мила;

Зато прибавила б лгунья

Открою тайну: я колдунья!

Грамматические основы: я скучна, грубовата; я была; (я) жива, мила (односоставные); лгунья прибавила б; открою (односоставное); я колдунья.

Комментарий к пунктуации: Запятыми выделяются вводные слова «конечно», «может быть». Точка с запятой разделяет части бессоюзного сложного предложения. Двоеточие вводит пояснение (прямую речь).

Краткие прилагательные (часть сказуемого): скучна, грубовата, жива, мила.

3) Твоим огнём душа палима

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе серафима

В священном ужасе поэт.

Грамматические основы: душа палима, отвергла; поэт внемлет.

Комментарий к пунктуации: Запятая не нужна, так как «палима» является частью сказуемого. «Твоим огнём душа палима» и «отвергла мрак» — однородные сказуемые. Запятая между «сует» и «И» разделяет части сложносочиненного предложения.

Краткое причастие (часть сказуемого): палима.

4) Грустно, Нина: путь мой скучен,

Дремля, смолкнул ямщик мой,

Колокольчик однозвучен,

Отуманен лунный лик.

Грамматические основы: путь скучен; ямщик смолкнул; колокольчик однозвучен; лик отуманен.

Комментарий к пунктуации: Двоеточие разделяет части бессоюзного сложного предложения, вторая часть поясняет первую. Запятая выделяет деепричастие «Дремля».

Определения: лунный.

Краткие прилагательные/причастия (часть сказуемого): скучен, однозвучен, отуманен.

5) Бесы бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре...

Грамматические основы: бесы бесконечны, безобразны; бесы закружились.

Комментарий к пунктуации: Запятая разделяет однородные сказуемые, а также присоединяет сравнительный оборот с союзом «будто».

Краткие прилагательные (часть сказуемого): бесконечны, безобразны.

6) Дробясь о мраморны преграды,

Жемчужной, огненной дугой

Валятся, плещут водопады;

И ручейки в тени лесной

Чуть вьются сонною волной.

Грамматические основы: водопады валятся, плещут; ручейки вьются.

Комментарий к пунктуации: Запятая выделяет деепричастный оборот «Дробясь о мраморны преграды». Точка с запятой разделяет части сложносочинённого предложения.

Определения: мраморны (усечённое), жемчужной, огненной, лесной, сонною.

Морфемный разбор: дроб-я-сь#, мрамор-н-ы#, преград-ы#, жемчуж-н-ой#, огн-енн-ой#, дуг-ой#, вал-ят-ся#, плещ-ут#, вод-о-пад-ы#, вь-ют-ся#.

7) Но что-то добрый витязь наш?

Вы помните ль нежданну встречу?

Грамматические основы: витязь (сказуемое опущено); Вы помните ль.

Комментарий к пунктуации: Это два отдельных вопросительных предложения.

Определения: добрый, нежданну (устаревшая форма).

Витязь — в Древней Руси: отважный, доблестный воин, богатырь. В более широком, в том числе переносном, значении — храбрый воин, герой, доблестный защитник чего-либо. В контексте седьмого примера («Но что-то добрый витязь наш?») слово употреблено в своём прямом значении и относится к главному герою поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

5*.Если в третьем примере после первой строчки поставить запятую, то изменится и синтаксическая структура, и смысл предложения.

Без запятой: «Твоим огнём душа палима». Здесь «душа» — подлежащее, а «палима» — часть составного именного сказуемого (полностью — «душа (есть) палима»). Смысл: «Душа сжигаема твоим огнём».

С запятой: «Твоим огнём, душа, палима...» (предполагая и вторую запятую после «палима»). В этом случае «душа» становится обращением. А оборот «палима твоим огнём» превращается в обособленное определение, относящееся к личному местоимению (например, «(ты), палима твоим огнём, отвергла мрак...»). Смысл кардинально меняется: это уже не констатация факта о душе, а обращение к кому-то (или к душе как к живому существу).

Необычность употребления скобок во втором примере заключается в том, что они используются не как знак препинания (для выделения вводных конструкций), а как элемент учебного задания. Скобки указывают на орфографические или морфемные задачи для ученика:

- (Не)много, (Не)так — выбрать слитное или раздельное написание частицы «не».

- (За)то — выбрать между союзом «зато» и местоимением с предлогом «за то».

- (при)бавила — вставить правильную приставку.

Таким образом, скобки здесь являются частью дидактического материала, а не синтаксической конструкцией текста.

Синтаксический разбор предложения: Дробясь о мраморны преграды, жемчужной, огненной дугой валятся, плещут водопады; и ручейки в тени лесной чуть вьются сонною волной.

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, союзное (сложносочинённое), состоит из двух простых предложений, соединённых союзом «и».

1-е простое предложение: Дробясь о мраморны преграды, жемчужной, огненной дугой валятся, плещут водопады.

- Подлежащее: водопады (сущ.).

- Сказуемое: валятся, плещут (однородные простые глагольные).

- Обстоятельство образа действия: дугой (сущ. с предлогом, опущен) и дробясь о мраморны преграды (обособленное, выражено деепричастным оборотом).

- Определения: жемчужной, огненной (согласованные, однородные).

Предложение двусоставное, распространённое, осложнено однородными сказуемыми, однородными определениями и обособленным обстоятельством.

2-е простое предложение: и ручейки в тени лесной чуть вьются сонною волной.

- Подлежащее: ручейки (сущ.).

- Сказуемое: вьются (простое глагольное).

- Обстоятельство места: в тени (сущ. с предлогом).

- Обстоятельство образа действия: чуть (наречие), волной (сущ. с предлогом, опущен).

- Определения: лесной, сонною (согласованные).

Предложение двусоставное, распространённое.

Это задание является практическим и творческим. Оно предполагает выполнение интонационной разметки текста (постановку пауз, логических ударений, указание на повышение/понижение тона) и последующее выразительное чтение отрывка вслух. Выполнить его в письменном виде невозможно, так как оценка результата зависит от живого звучания и восприятия на слух.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10 класс, для упражнения номер 309 расположенного на странице 351 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №309 (с. 351), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.