Номер 113, страница 127 - гдз по русскому языку 10 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2025

Уровень обучения: базовый и углублённый

ISBN: 978-5-346-04386-7

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста. Параграф 5. Виды речевой деятельности - номер 113, страница 127.

№113 (с. 127)

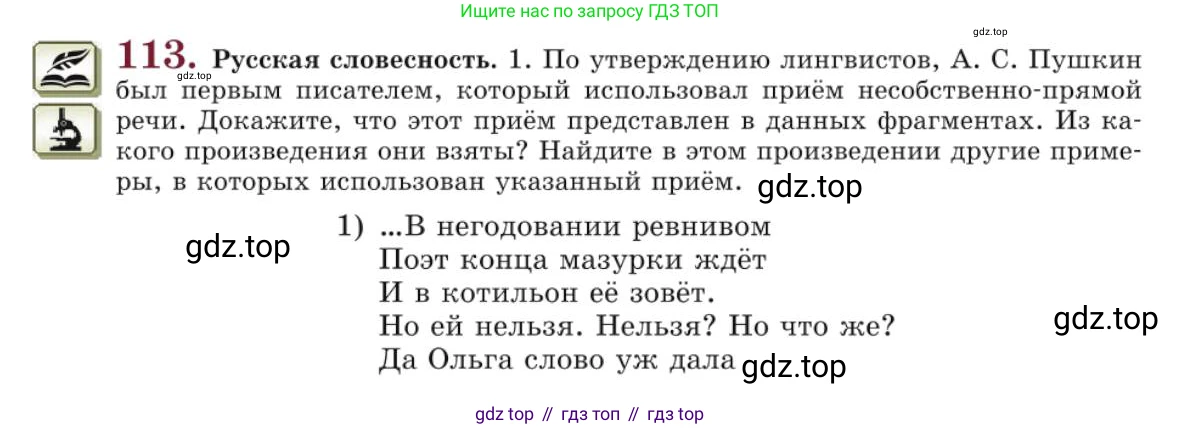

Условие. №113 (с. 127)

скриншот условия

113. Русская словесность. 1. По утверждению лингвистов, А. С. Пушкин был первым писателем, который использовал приём несобственно-прямой речи. Докажите, что этот приём представлен в данных фрагментах. Из какого произведения они взяты? Найдите в этом произведении другие примеры, в которых использован указанный приём.

1) ...В негодовании ревнивом

Поэт конца мазурки ждёт

И в котильон её зовёт.

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?

Да Ольга слово уж дала

Онегину. О боже, боже!

Что слышит он? Она могла...

Возможно ль? Чуть лишь из пелёнок,

Кокетка, ветреный ребёнок!

Уж хитрость ведает она,

Уж изменять научена!

Не в силах Ленский снесть удара...

(А. Пушкин)

2) И вот из ближнего посада

Созревших барышень кумир,

Уездных матушек отрада,

Приехал ротный командир;

Вошёл... Ах, новость, да какая!

Музыка будет полковая!

Полковник сам её послал.

Какая радость: будет бал!

Девчонки прыгают заранее...

(А. Пушкин)

2. Выпишите из текстов устаревшие слова и формы.

3. Объясните постановку всех знаков препинания в обоих отрывках.

4. Прокомментируйте произношение слова поэт, обратившись к словарику «Говорите правильно». На примере слова музыка покажите, что поэтическая речь, если соблюдать правила чтения стихов, может продемонстрировать, каким было звучание слова во время жизни автора.

Решение. №113 (с. 127)

Решение 2. №113 (с. 127)

1. В представленных фрагментах используется приём несобственно-прямой речи. Это способ передачи мыслей, чувств и внутреннего монолога героя, при котором повествование ведётся от лица автора (в третьем лице), но при этом сохраняются лексика, синтаксис и эмоциональная окраска, свойственные прямой речи самого персонажа. Этот приём создаёт эффект глубокого погружения во внутренний мир героя.

Доказательство на примере первого фрагмента:

Повествование начинается с авторского описания: «В негодовании ревнивом / Поэт конца мазурки ждёт». Однако затем текст резко переходит к передаче мыслей Ленского: «Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?». Автор использует местоимение третьего лица («ей»), но риторические вопросы, повторы и восклицания принадлежат не ему, а ревнующему герою. Далее следуют прямые выплески эмоций Ленского: «О боже, боже!», «Кокетка, ветреный ребёнок!». При этом повествование формально остаётся в третьем лице («Что слышит он?»), что и является ключевым признаком несобственно-прямой речи.

Доказательство на примере второго фрагмента:

Здесь несобственно-прямая речь передаёт не мысли одного героя, а общий восторг и оживление провинциального общества при появлении ротного командира. Автор описывает событие, но фразы «Ах, новость, да какая!», «Музыка будет полковая!», «Какая радость: будет бал!» — это не слова автора, а отражение коллективных мыслей и пересудов уездных барышень и матушек.

Оба фрагмента взяты из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Первый отрывок — из главы 5 (именины Татьяны), второй — из главы 7.

Другой пример несобственно-прямой речи в этом произведении — размышления Татьяны в кабинете Онегина (глава 7):

«...Что ж он? Ужели подражанье, / Ничтожный призрак, иль еще / Москвич в Гарольдовом плаще, / Чужих причуд истолкованье, / Слов модных полный лексикон?.. / Уж не пародия ли он?»

Здесь автор передаёт сомнения и вопросы Татьяны о сущности Онегина, сохраняя её интонацию и ход мыслей.

2. Устаревшие слова и формы (архаизмы и историзмы) из текстов:

• Котильон — историзм; старинный бальный танец.

• Ведает — архаизм; современная форма — «знает».

• Посад — историзм; в Древней Руси и в дореволюционной России — торгово-промышленная часть города, слобода.

• Уездных — историзм; относящихся к уезду (старая административно-территориальная единица).

• Заране — архаизм; современная форма — «заранее».

3. Объяснение постановки знаков препинания:

В первом отрывке:

• «Нельзя?», «Но что же?», «Возможно ль?», «Что слышит он?» — вопросительные знаки ставятся в конце риторических вопросов, передающих смятение героя.

• «О боже, боже!» — запятая разделяет повторяющиеся междометия, а восклицательный знак передаёт сильную эмоцию.

• «Она могла...», «Не в силах Ленский снесть удара...» — многоточие указывает на недосказанность, обрыв мысли героя, его шок и растерянность.

• «Кокетка, ветреный ребёнок!» — запятая разделяет однородные обращения-характеристики, а восклицательный знак в конце выражает негодование.

• «Уж хитрость ведает она, / Уж изменять научена!» — запятая разделяет части сложносочинённого предложения (по смыслу), а восклицательный знак в конце подчёркивает эмоциональность вывода героя.

Во втором отрывке:

• «Созревших барышень кумир, / Уездных матушек отрада,» — запятые разделяют однородные приложения (определения), характеризующие командира.

• «Приехал ротный командир;» — точка с запятой разделяет две части сложного предложения, которые достаточно самостоятельны по смыслу, но тесно связаны. Этот знак обозначает более длительную паузу, чем запятая.

• «Вошёл...» — многоточие создаёт эффект драматической паузы.

• «Ах, новость, да какая!» — первая запятая отделяет междометие «Ах», вторая — обособляет уточняющий оборот «да какая». Восклицательный знак передаёт восторг.

• «Какая радость: будет бал!» — двоеточие ставится, так как вторая часть предложения («будет бал!») поясняет причину радости, о которой говорится в первой части.

• «Девчонки прыгают заране...» — многоточие указывает на то, что действие продолжается, и создаёт ощущение незавершённости картины.

4. Орфоэпический комментарий.

Согласно современным орфоэпическим нормам русского языка, слово «поэт» произносится как [паэ́т]. Гласные [а] и [э] произносятся раздельно, без вставки между ними звука [й].

Поэтическая речь, особенно в произведениях с жёсткой метрической структурой, может служить свидетельством произносительных норм прошлого. Это ярко видно на примере слова «музыка» в строке «Музыка будет полковая!». Роман «Евгений Онегин» написан четырёхстопным ямбом, то есть в каждой строке ударение должно падать на чётные слоги (второй, четвёртый, шестой, восьмой).

Разберём строку по слогам и ударениям, исходя из ритма ямба:

Му-зы́-ка-бу́-дет-пол-ко-ва́-я!

Современная норма произношения слова — му́зыка, с ударением на первом слоге. Однако для сохранения стихотворного размера Пушкин использует вариант произношения музы́ка, с ударением на втором слоге. Такое ударение было распространено в XVIII — начале XIX века под влиянием французского (musique) и польского (muzyka) языков. Таким образом, стих демонстрирует, что вариант «музы́ка» во времена Пушкина был допустим и узнаваем, по крайней мере в поэтической речи.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10 класс, для упражнения номер 113 расположенного на странице 127 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №113 (с. 127), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.