Номер 96, страница 107 - гдз по русскому языку 10 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2026

Уровень обучения: базовый и углублённый

ISBN: 978-5-346-04386-7

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Язык как средство общения. Параграф 4. Основные условия эффективного общения - номер 96, страница 107.

№96 (с. 107)

Условие. №96 (с. 107)

скриншот условия

96. 1. Выразительно прочитайте стихотворение русского поэта, прозаика, фантаста Вадима Сергеевича Шефнера (1914—2002). Объясните, как вы понимаете смысл этого текста. О каких словах говорится в стихотворении?

Устная речь

Это так, а не иначе.

Ты мне, друг мой, не перечь:

Люди стали жить богаче,

Но беднее стала речь.

Гаснет устная словесность,

Разговорная краса;

Отступают в неизвестность

Речи русской чудеса.

Сотни слов родных и метких,

Сникнув, голос потеряв,

Взаперти, как птицы в клетках,

Дремлют в толстых словарях.

Ты их выпусти оттуда,

В быт обыденный верни,

Чтобы речь — людское чудо —

Не скудела в наши дни.

2. Как вы думаете, почему лирического героя волнует судьба русской словесности? Что имеется в виду, когда говорится о том, что умирает красота русского слова, «речи русской чудеса»? Согласны ли вы с этим утверждением?

Определите, какими выразительными средствами пользуется поэт, чтобы точнее и образнее передать боль за судьбу русского слова.

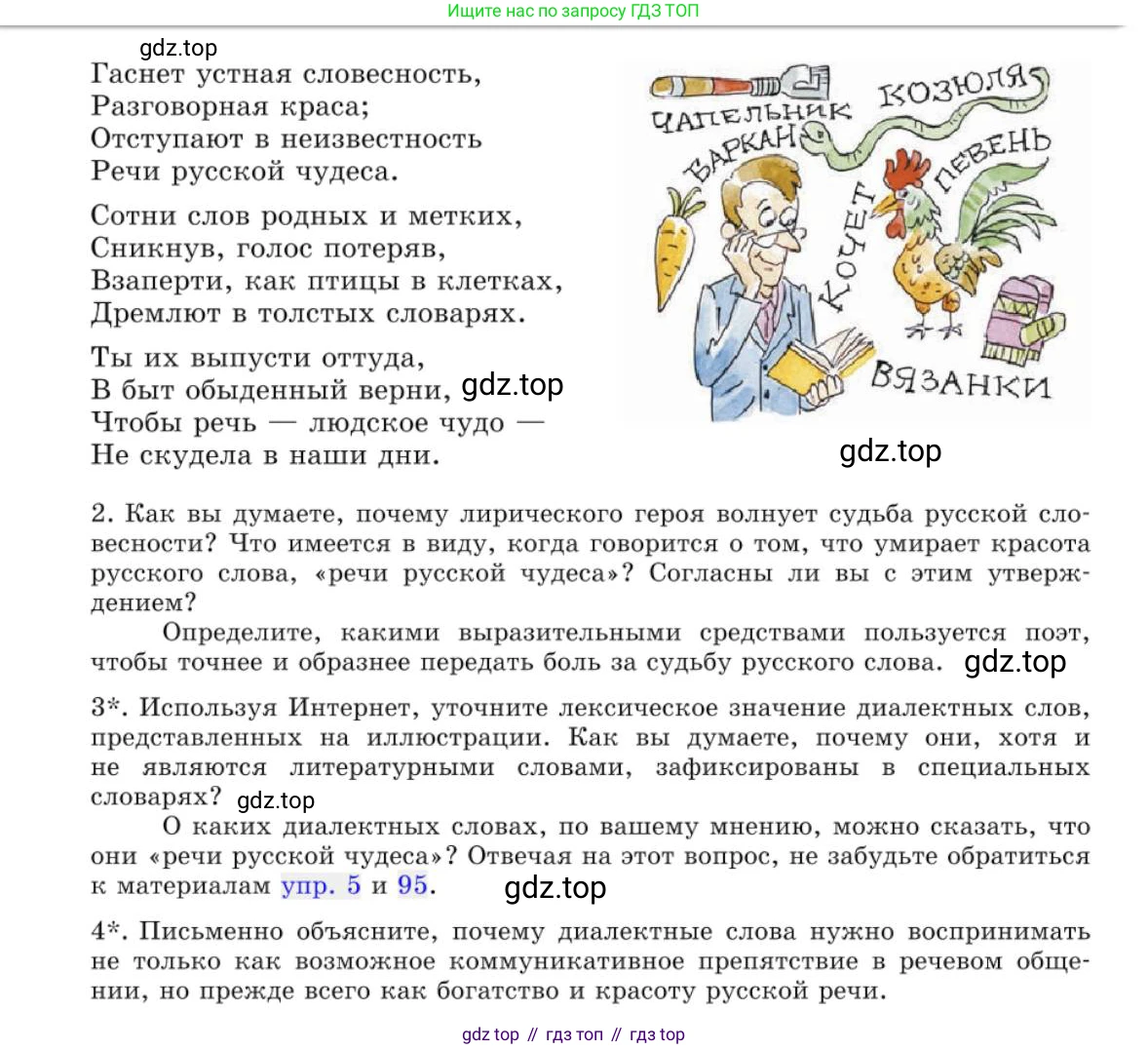

3*. Используя Интернет, уточните лексическое значение диалектных слов, представленных на иллюстрации. Как вы думаете, почему они, хотя и не являются литературными словами, зафиксированы в специальных словарях?

О каких диалектных словах, по вашему мнению, можно сказать, что они «речи русской чудеса»? Отвечая на этот вопрос, не забудьте обратиться к материалам упр. 5 и 95.

4*. Письменно объясните, почему диалектные слова нужно воспринимать не только как возможное коммуникативное препятствие в речевом общении, но прежде всего как богатство и красоту русской речи.

Решение. №96 (с. 107)

Решение 2. №96 (с. 107)

1. Стихотворение Вадима Шефнера «Устная речь» посвящено проблеме оскудения современного русского языка. Поэт с горечью отмечает, что, несмотря на рост материального благосостояния людей («Люди стали жить богаче»), их речь становится «беднее». Смысл текста заключается в том, что из повседневного общения исчезают яркие, самобытные и выразительные слова. Они не умирают совсем, а как бы засыпают в словарях, словно «птицы в клетках». Автор призывает вернуть эти слова в активное употребление, чтобы сохранить «людское чудо» — живую и богатую речь.

В стихотворении говорится о словах, которые уходят из активного словарного запаса. Это могут быть устаревшие слова, диалектизмы, просторечия — те, что поэт называет «родными и меткими». Он говорит о «разговорной красе» и «речи русской чудесах», то есть о том пласте лексики, который делает язык живым, образным и неповторимым, а не просто средством передачи информации.

2. Лирического героя волнует судьба русской словесности, потому что он видит процесс ее упрощения и угасания. Он воспринимает язык не как утилитарный инструмент, а как живой организм, культурное достояние, которое теряет свою силу и красоту. Его боль вызвана тем, что люди перестают ценить и использовать всё лексическое богатство, накопленное поколениями.

Под «красотой русского слова» и «речи русской чудесами» имеется в виду уникальная способность языка передавать тончайшие оттенки смысла, его образность, меткость, эмоциональная насыщенность. Это не только литературная норма, но и всё многообразие живой народной речи, включая диалекты, которые придают языку особый колорит. С утверждением автора о том, что речь беднеет, сложно не согласиться. В современной коммуникации, особенно в интернете и СМИ, часто используются штампы, канцеляризмы и неоправданные заимствования, в то время как многие выразительные исконно русские слова забываются.

Для передачи своей боли поэт использует яркие выразительные средства:

- Метафоры: «Гаснет устная словесность», «Отступают в неизвестность / Речи русской чудеса», а также центральный образ стихотворения — слова, которые, «как птицы в клетках, / Дремлют в толстых словарях». Речь названа «людское чудо».

- Эпитеты: «разговорная краса», «слова родных и метких», «быт обыденный».

- Антитеза (противопоставление): «Люди стали жить богаче, / Но беднее стала речь». Этот приём подчёркивает главную мысль произведения.

- Олицетворение: слова «сникнув, голос потеряв», «дремлют» в словарях.

- Побудительное предложение (призыв): «Ты их выпусти оттуда, / В быт обыденный верни».

3*. Лексическое значение диалектных слов, представленных на иллюстрации:

- Козюля — в некоторых говорах так называют змею.

- Чапельник (также скавородник) — приспособление, ухват для сковороды без ручки.

- Баркан — морковь (южнорусский диалектизм).

- Кочет, певень — петух. Слово «кочет» является диалектным, а «певень» распространено в южнорусских говорах, а также в украинском и белорусском языках.

- Вязанки — вязаные варежки, рукавицы.

Эти слова, не являясь литературными, зафиксированы в специальных (диалектологических) словарях, потому что они представляют огромную ценность для науки о языке и для национальной культуры. Диалекты — это живая история языка. Они сохраняют древние корни и слова, которые исчезли из литературного языка, отражают особенности быта, культуры и мышления жителей разных регионов. Фиксируя их, лингвисты сохраняют языковое наследие страны во всём его многообразии.

«Речи русской чудесами» можно назвать любое из этих слов. Они придают речи особый колорит и выразительность. Например, слово «козюля» звучит более образно, чем нейтральное «змея». «Чапельник» — меткое и точное название для предмета, отражающее его функцию (от слова «чапать» — хватать). Эти слова являются «чудесами», потому что они показывают, насколько изобретательным и творческим может быть язык народа, как точно и по-своему он способен называть предметы и явления окружающего мира. Они — часть того богатства, о потере которого сокрушается поэт.

4*. Диалектные слова следует воспринимать не только как возможное препятствие в общении, но прежде всего как богатство и красоту русской речи. Коммуникативным препятствием диалектизм становится лишь в ситуации, когда собеседники из разных регионов не понимают друг друга. Однако эта утилитарная точка зрения упускает из виду главное.

Во-первых, диалекты — это историческая память языка. В них сохранились архаичные черты, которые помогают учёным понять, как развивался язык на протяжении веков. Во-вторых, они представляют собой неисчерпаемый источник синонимов и выразительных средств. Часто диалектное слово точнее или образнее литературного аналога, оно способно передать особые оттенки значения. Например, в северных говорах существуют десятки слов для обозначения разных видов снега или льда, чего нет в литературном языке. В-третьих, диалектизмы — это важнейший инструмент для писателей, которые используют их для создания местного колорита, речевой характеристики персонажей, придания повествованию большей достоверности и народности (например, в произведениях М. Шолохова, В. Астафьева, В. Распутина). Таким образом, диалекты обогащают и питают литературный язык, демонстрируя его гибкость, многообразие и жизненную силу. Игнорировать их — значит добровольно обеднять собственную речь и культуру.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10 класс, для упражнения номер 96 расположенного на странице 107 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №96 (с. 107), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.