Номер 138, страница 162 - гдз по русскому языку 10 класс учебник Львова, Львов

Авторы: Львова С. И., Львов В. В.

Тип: Учебник

Издательство: Мнемозина

Год издания: 2019 - 2026

Уровень обучения: базовый и углублённый

ISBN: 978-5-346-04386-7

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации

Популярные ГДЗ в 10 классе

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста. Параграф 6. Чтение как вид речевой деятельности - номер 138, страница 162.

№138 (с. 162)

Условие. №138 (с. 162)

скриншот условия

138. Русская словесность. 1. Используя ознакомительное чтение, познакомьтесь с сокращённым вариантом статьи современного литературоведа и специалиста в области преподавания русского языка и литературы Софьи Львовны Каганович и постарайтесь определить, с какой целью написана эта статья и какую мысль хочет донести автор. Сколько частей вы выделили бы в статье и почему?

Психологами установлено, что эмоциональное восприятие поэтического текста обычно складывается из сочетания каких-то двух разнонаправленных, даже противоположных эмоций. Таким образом, анализ художественного произведения следует начинать с поиска этого источника «эстетической реакции» — двух «полюсов», которые вызывают у нас противоположные эмоции. Это могут быть контрастные образы или эмоционально противоположные мотивы, это может быть противостояние цветов палитры, точек пространства и времени, даже звуковых рядов — их объединяет именно разнонаправленность вызываемых ими эмоций, принадлежность к разным эмоциональным полюсам.

Ещё одна очень важная особенность нашей психики, которая должна лечь в основу обучения анализу поэтического текста, — способность к ассоциативному мышлению. Чтение любого текста вызывает множество ассоциаций, позволяющих проследить движение художественной мысли автора, проникнуть в глубину текста. При этом наиболее важен особый вид ассоциаций — это ассоциации опять-таки «по эмоции», то есть объединение между собой тех или иных представлений, образов, предметов, событий не по их реальному сходству, не по каким-то связям, существующим в действительности, а лишь по общности эмоций, которые они вызывают. Таким образом, залогом понимания глубокого, подчас скрытого смысла текста должно быть развитие ассоциативного мышления, богатство ассоциативного ряда, возникающего при чтении. Чем более развито ассоциативное мышление, тем богаче и глубже воспринимается содержание текста.

Итак, существуют две особенности любого художественного и в первую очередь поэтического текста, связанные с психологией его восприятия: наличие в нём эмоциональных полюсов и богатство ассоциаций, которые вызывают образы. Эти две особенности положены нами в основу предлагаемого алгоритма анализа поэтического текста.

Для примера возьмём стихотворение М. Лермонтова «Утёс».

Ночевала тучка золотая

На груди утёса-великана;

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине

Старого утёса. Одиноко

Он стоит, задумался глубоко,

И тихонько плачет он в пустыне.

(1841)

Попробуйте спросить учащихся пятого-шестого класса, о чём эти стихи. Большинство попытается пересказать «сюжет», некоторые скажут: о природе. И лишь немногие, эмоционально восприимчивые, с развитым воображением, ответят: «Об одиночестве». Как развить у читателя это чувство слова-образа?

Прежде всего, попробуем назвать два главных «действующих лица» стихотворения. Задание лёгкое: конечно же, это тучка и утёс. Даже дети поймут (и в этом им помогут многочисленные олицетворения), что речь здесь идёт не о природных явлениях, а о душах и судьбах человеческих.

Можно ли считать эти два образа теми противоположными «полюсами» текста, о которых мы говорили? На этот вопрос ответить уже труднее. Тучка и утёс — предметы единого природного мира и в реальности никак не противостоят друг другу. И всё-таки они антонимичны в данном контексте, причём не конкретным своим значением, а теми эмоциями и ассоциациями, которые вызывают у читателя.

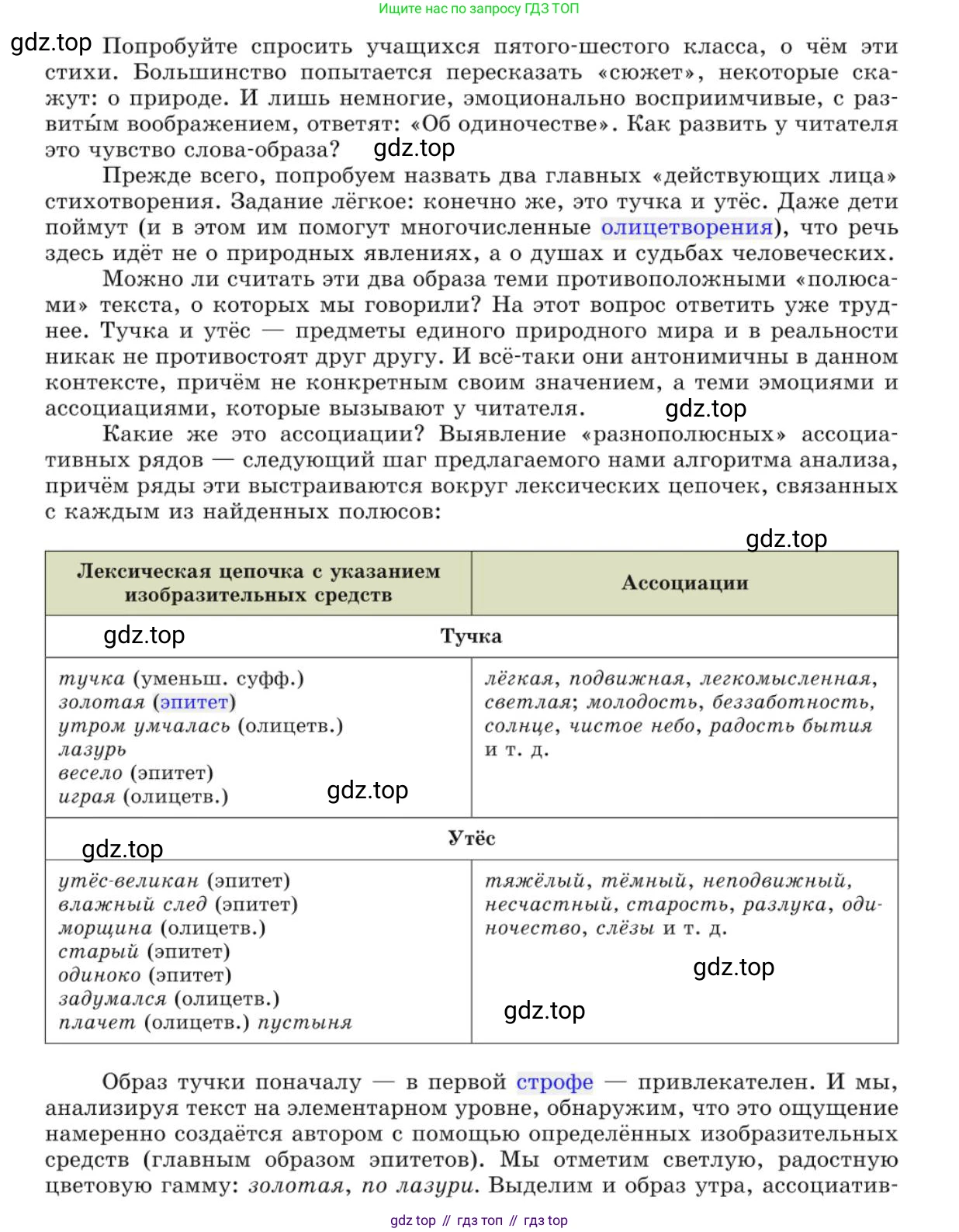

Какие же это ассоциации? Выявление «разнополюсных» ассоциативных рядов — следующий шаг предлагаемого нами алгоритма анализа, причём ряды эти выстраиваются вокруг лексических цепочек, связанных с каждым из найденных полюсов:

| Лексическая цепочка с указанием изобразительных средств | Ассоциации |

|---|---|

| Тучка | |

| тучка (уменьш. суфф.) | лёгкая, подвижная, легкомысленная, светлая; молодость, беззаботность, солнце, чистое небо, радость бытия и т. д. |

| золотая (эпитет) | |

| утром умчалась (олицетв.) | |

| лазурь | |

| весело (эпитет) | |

| играя (олицетв.) | |

| Утёс | |

| утёс-великан (эпитет) | тяжёлый, тёмный, неподвижный, несчастный, старость, разлука, одиночество, слёзы и т. д. |

| влажный след (эпитет) | |

| морщина (олицетв.) | |

| старый (эпитет) | |

| одиноко (эпитет) | |

| задумался (олицетв.) | |

| плачет (олицетв.) пустыня | |

Образ тучки поначалу — в первой строфе — привлекателен. И мы, анализируя текст на элементарном уровне, обнаружим, что это ощущение намеренно создаётся автором с помощью определённых изобразительных средств (главным образом эпитетов). Мы отметим светлую, радостную цветовую гамму: золотая, по лазури. Выделим и образ утра, ассоциативно соотносимый с образом солнца: это его лучи золотят тучку на фоне яркой лазури неба. Утро — это ещё и «молодость», «утро жизни» — такая ассоциация поддерживается и сочетанием весело играя, и стремительным умчалась. Вся строфа как бы пронизана этими солнечными лучами, ощущением молодости, радости и лёгкости земного бытия, и ассоциации, ею вызываемые, такие же радостные и «лёгкие». Образ утёса-великана пока противостоит лишь уменьшительно-ласковому тучка и никаких отрицательных эмоций не вызывает.

Однако вторая строфа, начинающаяся противительным союзом но, как раз и вводит тот самый — противоположный — эмоциональный полюс, который определяет трагическое звучание стиха.

Утёс-великан, казавшийся нам молодым и счастливым от близости юной тучки, оказался старым, с морщинами, а главное — одиноким! Словосочетание влажный след, вызывающее прямую ассоциацию «тучка — дождь — влага...», в соотнесении с морщиной рождает иную, более сложную и печальную ассоциацию: «слеза — старость — одиночество — горе». Подобный — ассоциативный — анализ художественной системы логично приведёт к ключевому слову одиноко, но и без него этот главный смысл стихотворения достаточно ясен: ту же ассоциацию полного, безнадёжного одиночества вызывают слова и тихонько плачет он в пустыне. Почему тихонько? Да потому, что всё равно никто не услышит. И ещё потому, что настоящее горе — негромко...

Ощущение радости и симпатии к «тучке» сменяется чувством жалости к старому утёсу. А оно, это великое чувство, в свою очередь рождает следующий — этически важный вопрос: а как мы теперь относимся к тучке? Всё так же любуемся ею, радуемся её радости, может быть, даже завидуем её абсолютной свободе? Или сочувствие утёсу рождает и более сложное, неоднозначное отношение к тучке? Может быть, кто-то её безоговорочно осудит, а кто-то задумается о неразрешимости противоречий между юностью и старостью...

Пустыня мира и одиночество в ней человека — вот подлинный, философский смысл стихотворения, который будет всё глубже постигаться взрослеющим читателем при каждом новом обращении к этой поэтической миниатюре.

Обобщим сказанное, предлагая алгоритм анализа поэтического текста.

Алгоритм анализа поэтического текста

I. Лексико-семантический анализ

1. Выявить ключевые образы (обычно их два), противоположные по эмоциональному звучанию, взаимодействие и «борьба» которых в произведении создают его динамику, энергию, эмоциональное напряжение. Иногда они прямо названы, иногда подразумеваются, возникают в ассоциациях, в подтексте. Попытаться сформулировать своё восприятие содержания стихотворения на уровне первого впечатления.

2. Выписать лексические цепочки, соотносимые с каждым из этих ключевых образов, и тем самым подготовиться к следующему этапу анализа.

3. Выявить сопутствующие образы, позволяющие расширить, углубить или конкретизировать значение основных.

4. Выстроить все возможные ассоциативные ряды, уводящие в глубину содержания, позволяющие охватить разные уровни и оттенки смысла.

5. Дать истолкование произведения, вытекающее из первого этапа анализа.

II. Лингво-стилистический анализ

1. Выявить, какие изобразительные средства способствуют созданию и расширению значения ключевых образов: эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболы, контрастные сопоставления и т. д.

2. Выявить «вспомогательные» художественные средства и приёмы, определяющие именно такое звучание стиха: строфика, рифмовка, особенности ритма и интонации (в свою очередь зависящие от размера — ямба, хорея и др., длины строк, рифмовки — мужской или женской, особенностей синтаксиса, наличия инверсий, повторов, переносов и т. п.). Обратить внимание на звукопись, её влияние на смысл и художественное оформление образа.

3. Уточнить интерпретацию текста, сформулировать авторскую позицию и своё к ней отношение.

III. Анализ стихотворения в контексте

1. В контексте творчества самого автора: найти произведения с аналогичными мотивами или образами, выявить сходство и различия, объяснить их (изменением взглядов автора, если произведения писались в разное время, обстоятельствами его биографии, разницей художественных задач и т. п.) — и тем самым уточнить, углубить интерпретацию данного стихотворения.

2. В контексте национального литературного процесса: найти у других русских поэтов, живших одновременно с автором или в другое время, аналогичные по содержанию или образному воплощению произведения и сопоставить их с анализируемым текстом. Выявляя сходство и различия, мы глубже и ярче воспринимаем особенности художественного мира каждого поэта, а также наблюдаем движение общего художественного мотива или образа во времени.

3. В контексте мирового литературного процесса: подобрать произведения зарубежных авторов, которые могут быть по каким-либо смысловым или художественным параметрам сопоставлены с анализируемым текстом. Это даёт возможность выявить не только индивидуальные, но и национальные особенности решения автором тех или иных художественных проблем, свидетельствует об участии автора и всей русской литературы в диалоге культур мира.

(По С. Каганович)

2. Теперь вдумчиво прочитайте текст, стараясь понять мысли автора. Расскажите, о каких двух особенностях восприятия художественного текста говорится в начале статьи. Проследите за тем, как последовательно проводится эта мысль в последующих частях статьи. Как она отражена в предложенном плане (алгоритме) анализа поэтического текста?

3*. Постарайтесь своими словами передать содержание той части статьи, в которой даётся анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова. Какую идею иллюстрирует автор этим разбором?

4. Используя данный текст и текст из упр. 136, докажите, что чтение художественного текста имеет свои особенности. Какие?

Решение. №138 (с. 162)

Решение 2. №138 (с. 162)

1. Статья литературоведа и специалиста в области преподавания С. Л. Каганович написана с педагогической и методической целью . Автор стремится предложить учителям и ученикам эффективный алгоритм анализа поэтического текста, который позволил бы проникать в его глубинную суть, а не оставаться на уровне поверхностного пересказа сюжета. Основная мысль автора заключается в том, что в основе эмоционального восприятия и, следовательно, глубокого понимания поэзии лежат два психологических механизма: наличие в тексте разнонаправленных, даже противоположных эмоциональных полюсов и способность читателя к ассоциативному мышлению . Именно развитие этих аспектов восприятия является ключом к постижению скрытого смысла произведения.

В статье можно выделить три логические части:

а) Теоретическое введение , где автор формулирует два основных принципа своего подхода: принцип «эмоциональных полюсов» и важность «ассоциативного мышления». Эта часть закладывает фундамент для дальнейшего анализа.

б) Практический анализ-демонстрация , где предложенная методика применяется к конкретному произведению — стихотворению М. Ю. Лермонтова «Утёс». На этом примере автор наглядно показывает, как выявление полюсов (тучка и утёс) и их ассоциативных рядов раскрывает философскую глубину текста.

в) Методическое обобщение , где на основе теоретических положений и практического разбора предлагается чёткий, структурированный «Алгоритм анализа поэтического текста», состоящий из трёх этапов. Эта часть является итогом и практическим руководством для читателя.

2. В начале статьи говорится о двух ключевых особенностях восприятия художественного, и в первую очередь поэтического, текста:

Первая особенность — это наличие в произведении как минимум двух разнонаправленных «эмоциональных полюсов». Это могут быть контрастные образы, мотивы, цветовые или звуковые решения, которые вызывают у читателя противоположные эмоции. Их взаимодействие и создаёт внутреннее напряжение и энергию текста.

Вторая особенность — это богатство ассоциаций, которые вызывают образы. Понимание текста зависит от способности читателя выстраивать ассоциативные ряды, которые связывают образы не по реальному сходству, а по общности вызываемых ими эмоций.

Эта мысль последовательно проводится через всю статью. Сначала она иллюстрируется на примере анализа стихотворения «Утёс». Автор выявляет два полюса — «тучку» и «утёса» — и показывает, как через лексические цепочки и изобразительные средства (эпитеты, олицетворения) формируются противоположные ассоциативные ряды: для тучки — лёгкость, молодость, радость, свобода; для утёса — тяжесть, старость, одиночество, горе.

Затем эта мысль находит прямое отражение в предложенном алгоритме анализа:

- В первом этапе (Лексико-семантический анализ) пункты 1 и 4 прямо требуют «выявить ключевые образы, противоположные по эмоциональному звучанию» и «выстроить все возможные ассоциативные ряды».

- Во втором этапе (Лингво-стилистический анализ) предлагается определить, какие именно языковые средства создают эти образы и их ассоциативное поле.

- В третьем этапе (Анализ в контексте) результаты этого анализа используются для более широких сопоставлений и обобщений.

3*. В анализе стихотворения М. Ю. Лермонтова автор последовательно применяет свою теорию. Сначала она определяет два центральных, противопоставленных друг другу образа — лёгкую, золотую, весёлую тучку и старого, одинокого утёса-великана . Автор подчёркивает, что их противоположность не природная, а эмоциональная, созданная в контексте стихотворения. Для каждого образа выстраивается своя лексическая цепочка с указанием художественных средств. Так, образ тучки создаётся словами «золотая», «утром умчалась», «весело играя» и ассоциируется с молодостью, беззаботностью, радостью. Образ утёса, напротив, связан со словами «великан», «влажный след», «морщине», «старый», «одиноко», «плачет» и вызывает ассоциации старости, разлуки, горя и безысходного одиночества.

Автор показывает, как первая строфа создаёт светлое, радостное настроение, а вторая, начинаясь с союза «но», вводит трагический полюс. Таким образом, простое природное явление перерастает в глубокую философскую притчу о мимолётности счастья, неразрешимом противоречии между юностью и старостью, о вечном одиночестве и тоске. Этим разбором автор иллюстрирует свою главную идею: выявление эмоциональных полюсов и анализ ассоциативных рядов, которые они порождают, — это путь к постижению глубокого, философского смысла поэтического произведения.

4. ( Ответ даётся на основе только текста упр. 138, так как текст упр. 136 отсутствует ).

Текст статьи С. Л. Каганович доказывает, что чтение художественного текста — это особый процесс, коренным образом отличающийся от чтения, например, научной или деловой литературы. Его главные особенности таковы:

- Эмоциональная вовлечённость. В отличие от информационного текста, где главная цель — получить данные, художественный текст рассчитан на эмоциональный отклик. Как показывает автор, восприятие поэзии строится на столкновении «разнонаправленных эмоций», на сопереживании.

- Ассоциативность мышления. Понимание художественного текста требует не только логики, но и развитого воображения. Смысл рождается из ассоциаций, которые вызывают слова и образы. Автор прямо называет «богатство ассоциативного ряда» залогом глубокого понимания.

- Многослойность смысла (наличие подтекста). Художественный текст имеет как минимум два уровня: поверхностный (сюжет) и глубинный (философский, символический). На примере «Утёса» видно, что за простой историей о тучке и скале скрывается размышление об одиночестве, времени и смысле жизни. Задача читателя — проникнуть в этот подтекст.

- Повышенное внимание к форме. В художественном тексте важно не только что сказано, но и как сказано. Ритм, рифма, интонация, звукопись, эпитеты, метафоры — всё это не украшение, а инструмент создания смысла. Алгоритм анализа, предложенный в статье, уделяет огромное внимание именно этим «вспомогательным» художественным средствам.

Другие задания:

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по русскому языку за 10 класс, для упражнения номер 138 расположенного на странице 162 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по русскому языку к упражнению №138 (с. 162), авторов: Львова (Светлана Ивановна), Львов (Валентин Витальевич), ФГОС (старый) базовый и углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Мнемозина.